▲1974년 카이두 클럽 한옥희 연출 단편실혐영화 <구멍>의 한 장면

한옥희

당시 카이두 클럽이 만든 작품 <구멍>은 실험성을 바탕으로 사회 현실을 상징적으로 묘사했다. 영화는 작은 구멍 속에서 나온 사람이 세상을 떠도는 모습을 담았는데 사형수, 단두대 이미지 등 사회적으로 속박을 상징하는 장면을 넣었다.

40년 전에 만들어진 실험영화임에도 불구하고 시대상을 은유적 기법으로 묘사했기에 요즘 봐도 어색하지 않을 정도다. 그 외의 작품들도 "의도적으로 대사와 음향효과를 배제하면서 한 여인이 갖는 욕구의 세계를 환상적으로 표현하는 등의 실험"(여성영화인사전)을 담고 있다.

변인식 평론가는 이들의 작품에 대해 "한결같이 순수예술영화를 지향하면서 영화를 위한, 영화에 의한, 영화의 카이두임을, 카랑카랑한 사운드와 휘둘러치는 시각의 회전을 통해 보여주었다"며 "움직이는 영화의 동정을 지키면서 비영화적인 것을 파괴했다"고 평가했다. 이어 "그러나 전체적인 포토제닉한 영화의 혼과 표현하고자 하는 오브제를 좀 더 다부지게 물고 늘어졌으면 하는 아쉬움이 남는다"며 "이런 시도는 썩은 늪 속을 꿰뚫는 신선한 바람과 햇살처럼 기성 영화계에 하나의 자극제가 됐을 법하다"고 덧붙였다.

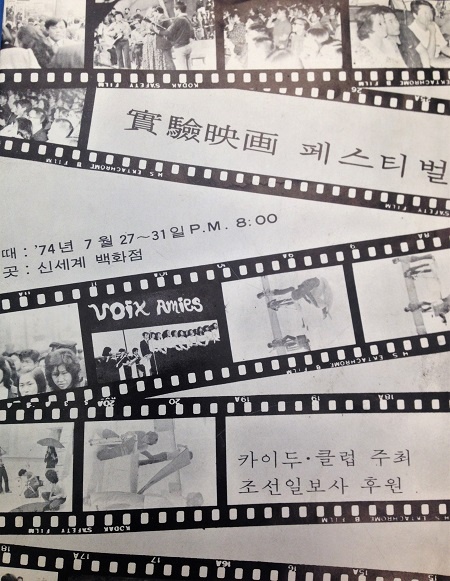

카이두 클럽은 1974년 자체 영화제인 '실험영화 페스티벌'을 시작해 2회 정도 개최했다. 72년부터 모이기 시작했지만, 1974년 각자가 작업한 작품들이 완성된 후 공식적으로 모임을 발족한 것이다.

한옥희는 16mm 실험영화 <구멍> <밧줄>, <중복>(1974년), <세 개의 거울>, <2분 40초>(1975년) , <색동>의 작품을 제작했고, 김점선은 < 74-A > < 75-13 >, 이정희는 < XXOX > <그러나 우리는 다시 출발해야 한다> 등을 남겼고, 회원들이 공동제작한 <몰살(沒殺)의 노래> <엘레베이터> 등의 작품을 남겼다. 카이두 클럽은 76년 이후 핵심 회원들의 유학 등으로 인해 자연스레 해체됐다.

카이두 클럽의 핵심이었던 한옥희는 1980년 광주항쟁이 일어나기 전 독일로 유학해 영화를 공부했고, 귀국 후에는 1991년 만해 한용운의 <님의 침묵> 등 영상시집과 < 5000년의 신비 >, 1993년 대전 엑스포 정부관 영상물 <달리는 한국인>(70mm) 등 다수의 다큐멘터리를 제작했다. 이후 국제영화비평가연맹 한국본부 회장을 역임했다. 현재도 한국영화평론가협회 회원으로 활동하고 있다.

여성 주체의 전위적이고 실험적인 활동이 상징적

▲1974년 카이두 클럽이 작품을 발표하며 본격 활동을 알린 '실험영화 페스티벌'한옥희

카이두 클럽은 한국영화운동이 본격화되기 전인 1970년대 유의미한 발자국을 남긴 것으로 평가된다. 엄혹했던 사회 분위기 속에서 여성들이 중심인 모임이 한국영화운동의 바탕에서 선구자적 활동을 했기 때문이다.

강성률 평론가는 "카이두 클럽은 1970년대라는 시대에 전위적이고 실험적인 활동을 했었고, 무엇보다 여성들이 주체가 되어 활동했다는 점에서 상징적인 면이 있다"고 평가했다.

여성 영화인이 중심이 된 활동은 카이두 클럽 이후로 더 이어지지 않다가, 1980년대 후반 여성창작집단 '바리터'가 생겨나면서 맥을 이어간다. 물론 전위적 실험영화를 추구한 '카이두 클럽'과 독립영화가 중심이었던 '바리터'는 활동의 범위나 양상이 달랐다. 그러나 카이두 클럽은 한국 영화운동이 본격적으로 시작되기 전, 저항의식을 내면에 두고 사회변혁을 위해 전위적 행위예술을 펼쳤다는 점에서 그 의의가 작지 않다.

하지만 이를 다르게 평가하는 시각도 있다. 평론계의 원로인 김종원 평론가는 "당시 영화를 공부하던 일종의 아마추어들의 모임으로 볼 수 있지, 한국영화 중심에서 진행된 새로운 영화 운동에선 벗어난 것"이라고 말했다.

서울국제여성영화제 조직위원장인 변재란 교수는 "사회변혁의 시각들이 존재했고, 특별했던 것은 맞다"고 특수성을 인정하면서도 "영화운동을 어떻게 정의하느냐에 따라 다르게 이해될 수 있고 70년대라는 맥락과도 관련지어봐야 한다"며 "새로운 실험적인 면에서 중점을 둔 것으로 볼 수 있다"고 평가했다.

김형석 평론가는 "카이두 이전에 1969년 시작된 이익태 선생의 '필름70'이 있었고, 서강대학교의 영상연구회가 있었는데 카이두 클럽은 이들의 영향을 받은 것으로 볼 수 있다"며 "한국의 독립영화를 이야기할 때 이 시기의 계보도가 가장 취약한데, 다들 인적으로 연결되어 있던 조직이고 고문격으로 유현목 감독님이 계셨다"고 설명했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글1