|

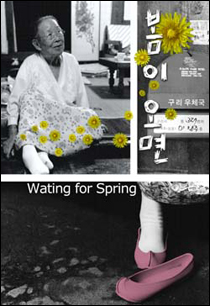

|  | | | ▲ 다큐멘터리 영화 <봄이 오면> | | | ⓒ 정수연 | “그리운 아우 보시오.”

영화 <봄이 오면>에서 머나먼 미국 땅에 사는 동생에게 보낸 할머니의 편지는 이렇게 시작하고 있었다. 동생 할머니는 언니에 대한 기억을 간직하기 위해 편지 몇 통을 추려 간직하고 있었지만, 이제 90이 된 언니 할머니는 편지를 다 살라버렸다며 그것을 또 못내 미안해 한다.

30년 동안 만나지 못한 언니와 동생. 동생의 영상 편지를 보며 언니는 동생이 눈앞에 있는 듯 대답도 하고 눈을 떼지 못한다. 영화는 한국과 미국에 떨어져 살고 있는 자매 할머니의 일상과 지난 날에 대한 회상을 들려주면서 그들의 삶과 지금의 모습을 담담하게 이어나간다.

먹을 것이 없어 29년 전 떠난 조국, 처음에는 그리웠지만 이제 한국에서는 못살 것 같다는 동생 할머니. 그 할머니의 아들은 말한다. 위생상태도 그렇고, 의료보험도 그렇고 87세인 어머니가 아마 한국에서라면 이만큼 사시지 못했을 거라고.

시집와 70년을 한 집에서 살아온 언니 할머니. 예전에 큰 부잣집이었을 것 같은 기와집에서 지금은 비록 아들이 음식을 만들어 팔며 살고 있고, 그 아들의 성격이 무서워 할머니는 숨죽인 채 살아가고 있지만 얼굴만은 온화하시다.

미국의 동생 할머니가 슈퍼마켓에서 과일을 고를 때, 이곳의 언니 할머니는 높다란 장독대에 올라 항아리 뚜껑을 열고 안에 담긴 장(醬)을 손본다. 그러나 이렇듯 삶의 자리는 달라도 늙음의 시간은 공평해서 남편들은 다 세상을 떠났고, 할머니들은 홀로 외롭다.

전화를 해도 둘 다 말소리를 알아듣기 어려워 소리를 질러보지만 말은 서로에게 가서 닿지 않는다. 생의 마지막 언덕에 이르러 마음을 나누고 정을 주고받을 사람이라고는 한 방에서 자란 언니 동생뿐, 다시 만날 날을 고대해보지만 이룰 수 없는 꿈임을 잘 알고 있다.

영화를 보면서 나는 '노년은 잃음의 시기'임을 끊임없이 확인한다. 젊음, 건강, 재산, 사랑하는 사람들, 보고 싶은 얼굴들…. 새로 얻기는커녕 잃는 일만이 계속된다. 그러므로 잃음을 받아들이지 못하면 노년을 받아들일 수 없는 법. 그러나 언니 할머니는 죽음마저 긍정하며 받아들일 준비를 하고 계셨다.

‘봄이 오면’ 만나자고 기약하면서도 만날 수 없음을, 만나지 못할 것을 알고 계셨을 두 할머니. 그래도 다시 한 번 약속해 보는 것은 그리움의 또 다른 표현이었으리. 영화로 보는 노년의 고독과 절망과 그리움과 희망은 얼핏 먼 나라 이야기 같아 보일지 모르지만, 머지않아 분명 우리의 것이 될 것이 분명해 결코 낯설지 않음을 확인할 수 있다.

한 가지, 상영관의 음향 설비 탓인지 아니면 제작과정에서 생긴 문제인지 할머니들의 말소리가 거의 안 들려 자막에 의존해야 하는 것이 몹시 아쉬웠다.

이어진 영화 <엄마…> 속에서 엄마는 우리가 엄마하면 거의 자동적으로 떠올리는 것들, 노인하면 곧장 연결되는 이미지하고는 맞지 않는 엄마이다.

노래 소리만 들리면 호미를 놓고 달려갔다던 끼가 차고 넘쳤던 엄마, 흥이 많아 지금도 노는 자리에서는 펄펄 나는 엄마, 그러나 엄마는 노름에 빠진 아버지의 매질에 시달리며 숨어 다녀야 했고 아버지가 일찍 세상을 떠나자 6남매를 혼자 손으로 키우셨다.

장한 어머니상까지 탔던 엄마는 막내를 결혼시키고 나서 독립을 하지만 외로움을 견딜 수 없어 하신다. 그러던 어느 날, 엄마에게 남자 친구가 생기고 엄마는 이제까지와는 전혀 다른 얼굴을 한다.

이런 엄마를 지켜보는 자식들은 착잡하다. 자식들에게 다정함도 살가움도 웃음도 없었던 엄마가 남자 친구 앞에서 보이는 환한 웃음에 자식들은 심한 배신감과 거리감을 느끼고, 자신의 감정에 충실한 엄마를 비난하기도 한다.

남자 친구와 사랑에 빠진 엄마 이야기로 시작했던 감독은 그러나 엄마의 모습에 딸을 낳아 기르며 일을 하는 자신의 모습과 멀리 러시아에서 두 딸을 기르는 언니의 모습이 포개지는 것을 알아차리게 되고, 영화는 결국 엄마와 딸의 이야기로 넓어진다.

자주 찾아오지도 않고 관심도 없다며 아들을 원망하고 야단치던 엄마가 혼자 방에 들어가 엉엉 울 때 나도 같이 울었다. 사랑을 받아보지 못했기에 사랑을 줄줄도 표현할 줄도 몰랐던 엄마의 외로움, 혼자라는 소외감, 허전함, 쓸쓸함이 가슴을 파고들었다. 그동안 엄마는 과하게 술을 마시고 좌중을 휘어잡으며 노래를 하면서 그 마음을 풀 수밖에 없었던 것이다.

이런 엄마가 태어나 처음으로 사랑과 관심과 정을 한 몸에 넘치도록 받으니 그저 좋아 남자 친구 앞에서 그렇게 환하게 웃을 수밖에. 남자 친구 가족들에게 아직은 인정받지 못하는 섭섭함과 자식들의 지청구도 아랑곳하지 않고 행복해 할 수밖에.

솔직히 63세 엄마는 얼마든지 시작할 수 있다. 다만 엄마는 마땅히 이래야만 한다는 자식들과 사회의 굳은 잣대와 불편한 시선이 문제일 뿐이다. 엄마가 사랑하며 살고 싶다는데, 사랑하는 사람과 있어 편안하다는데 사람들은 다만 엄마이기에, 노인이기에 받아들이지 못한다. 아니 받아들이고 싶어 하지 않는다. 특히 자기 엄마라면 더더욱.

감독이 어느 자리에선가 말하기를 시작할 때는 ‘바람직한 노년’의 모습을 그리고 싶었다고 했던 것 같다. 바람직한 노년을 다른 말로 하면 ‘성공적인 노화(Successful Aging)’로 바꿀 수 있는데, 이는 질병과 장애를 피해 가면서 정신적 기능과 신체적 기능을 잘 유지하고 인생 참여를 지속하는 것이다.

영화 속 엄마는 결코 바람직한 노년의 모습 반대편에 서있지 않다. 다만 자신이 처한 상황을 어떻게 현명하게 잘 풀어나가느냐를 놓고 그동안 살아오면서 갈고 닦은 기술을 좀 더 발휘하는 게 필요할 뿐이다.

딸들은 엄마의 미래라고 흔히 말한다. 엄마가 살아온 것과는 좀 더 다르게 잘 살아주기를 바라는 마음과 기대, 희망을 담은 말일 것이다. 그러나 딸들만 엄마의 미래가 아니라 엄마 또한 딸들의 미래이다. 엄마는 딸들이 걸어가게 될 인생의 길을 먼저 걸어가는 선배이며 스승이다. 아무리 엄마와는 다른 생을 산다 해도 늙음의 길만은 그대로 따라갈 것 아닌가.

그래서 나는 이 다큐멘터리 영화가 좀 더 풍성한 이야기를 담고 극적인 구성을 보태서 긴 영화로 다시 만들어지면 어떨까 생각해 보았다. 엄마를 넘어 노년에 대한 긍정적인 관심과 사랑을 지닌 감독의 마음은 그대로 둔 채 말이다.

나란히 앉아 두 편의 영화를 같이 보신 78세 ‘우리 엄마’는 소감을 묻는 내게 간단히 한 말씀 하셨다. 그러나 그 울림은 결코 만만치 않았다.

“누구나 가는 길이니까, 늙는 데는 한 사람도 예외가 없다….”

덧붙이는 글 | <봄이 오면> 감독 : 정수연, 2003 / <엄마…> 감독 : 류미례, 2004

|

| 2005-03-06 08:42 |

ⓒ 2007 OhmyNews |

|

|