살면서 죽고 싶다는 생각을 한 적이 꼭 몇 번쯤 있다. 그중 한 번은 참으로 참담했던 기억이다.

2010년 12월 24일, 크리스마스 이브였다. 4주간의 훈련을 막 마치고 이등병으로 자대에 배치됐을 때였다. 보직은 소총수, GOP(General Out Post, 휴전선 철책) 초병이었다. 강원도 철원과 화천의 경계지역, 험한 산악지대 가운데 우리의 소초가 있었다.

훈련소에서부터 원한 근무지였다. 분단된 조국의 최전선, 끝없이 이어진 철책을 지키는 일이 아닌가. 어차피 국방의 의무를 이행해야 한다면 그런 곳에서 하고 싶었다. 그 상징성부터 험한 산세까지가 내게는 모두 매력으로 다가왔다.

무엇이 잘못되었단 걸 느끼기까지 그리 긴 시간이 필요하지 않았다. 그해 겨울은 특히 추웠다. 소초에서 뜨거운 물을 받아 철책선이 있는 섹터까지 올라가면 수통은 얼어붙어서 물이 나오지 않았다. 한 분대에 두어 켤레 있는 낡은 방한화는 죄다 선임병들 차지, 일병 이하는 사제 내복조차 입을 수가 없었다. 보급품으로 지급된 옷을 이것저것 죄다 껴입고 올라간 섹터의 추위는 상상한 것 이상이었다.

방탄을 초소 벽면에 거듭 박으며, 죽고 싶다고, 이대로 죽어서 딱 몇 시간 뒤 해가 뜨고 난 뒤 깨었으면 좋겠다고 나는 생각했다. 초소 벽면 가득한 낙서들, 이십대 청춘의 그 모든 분노와 고통과 절망의 아우성들이 십수년이 지난 지금까지도 기억에 선하다.

▲판문점포스터

뉴스타파

혹독했던 겨울, 우리는 왜 그곳에 있어야 했을까

GOP의 겨울은, 특히 칼바람이 절벽을 따라 휘몰아치던 북녘 언덕은 정말이지 견디기 어려운 것이었다. 계급이 높다는 이유로 초소 안에서 나오지 않던 사수가 쌍안경을 건네며 저기 북한 애들을 보라고 했다. 불과 몇 킬로 안에 그들이 있었다. 근무교대를 나온 북한 병사는 그리 두텁지도 않은 외투를 돌려 입었다. 전번 근무자가 외투를 벗으면 후번 근무자가 그를 이어 입었다. 사수는 저걸 보라며 그래도 우리가 낫지 않느냐고 했다. 그러나 모두가 알았다. 남녘을 바라보는 햇살 드는 그곳보다 북녘을 바라보는 이곳이 훨씬 추우리란 걸.

GOP에서 보낸 1년의 시간은 아마도 죽기 전까지 잊지 못할 것이다. 얼마나 많은 이들이 몸과 마음을 상하였던가. 과호흡을 호소하고, 인대가 나가고, 발목이 크게 돌아가고, 손가락이 굽어지지 않고, 그밖에 온갖 이유로는 탈출할 수 없는 그곳을 수많은 청춘들이 순찰하고 지켜내었다. 누구도 넘어오지 않는 그곳을, 누구로부터의 존중도 받지 못하면서 말이다.

다큐멘터리 <판문점>이 관객수 5000명을 넘어섰다. 개봉 첫 주 본 영화는 애써 봉인해 둔 내 지난시간을 떠오르게 했다. 너무 추워 6시간마다 교대하는 비상근무 체제로 근무를 서야 했던, 섹터를 오르내리는 시간과 여러 부상자들 탓에 연달아 4시간 이상을 잘 수 없었던, 그러고도 겪어본 적 없는 추위 속에 노출돼 덜덜 떨어야만 했던, 왜 이토록 많은 젊은이들이 이 같은 형벌을 받아야 하는지 이해할 수 없었던, 초소 벽면 가득한 '죽고 싶다'는 절망과 온갖 욕설들을 읽어 내리며 버텼던 그 시간들이 말이다.

대체 우리는 왜 그곳에 있어야만 했을까. 아직도 우리는 왜 그곳에 있는가. 하루 단 몇 시간만 햇볕이 드는 빌어먹을 북녘 외진 절벽 위에 말이다.

▲판문점스틸컷

뉴스타파

파기된 합의, 무너진 관계... 대체 왜?

82분짜리 장편 다큐멘터리는 파기된 9.19 남북군사합의를 상기시키며 시작된다. 남북관계에 훈풍이 불던 2018년, 판문점에서 남북 정상이 만나고 다시 평양에서 일체의 군사적 적대행위를 중단키로 한 것이 이 합의의 골자가 아니던가. 그러나 그 시절의 분위기를 지금은 전혀 찾아볼 수가 없는 일이다. 북한에 대한 선제타격을 운운하며 전쟁의 가능성을 상기시키는 지도자를 우리는 대통령으로 갖고 있다. 북한은 다시 DMZ 내 GP를 복원하고 구조물 설치에 나섰다. 그렇다면 남측 GP며 GOP가 어떠할지, 그 분위기가 생생하게 그려지는 듯하다.

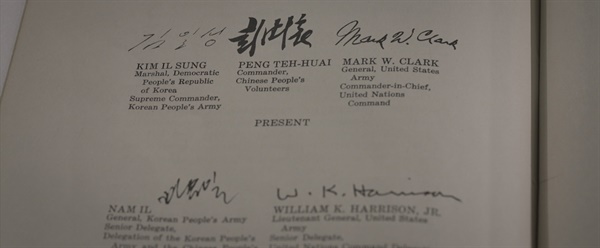

영화는 판문점에 얽힌 모든 자료를 한 데 담아 펼쳐낸다. 한국전쟁 당시 연합군 대표인 미군과 북한군이 정전협상을 지속한 옛 마을 터로부터, 1953년 정전협정과 함께 군사분계선을 품은 비무장지대 공동경비구역으로 명칭만 옮겨온 역사까지를 풍부한 자료를 들어 설명한다. 포로교환 조건을 두고 양측 대표단이 지리한 협상을 펼치는 사이 수많은 이가 죽어나간 고지전이 펼쳐졌다는 사실 등 비극적 역사 또한 소환된다.

판문점은 남과 북의 소통창구로써 역사성이 큰 상징적 공간이다. 정전협상과 협정 조인은 물론, 포로교환이며 수차례 방북과 정상회담 등이 이곳을 거쳐 이뤄졌다. 다큐는 다양한 영상과 문헌, 인터뷰를 바탕으로 그를 하나하나 구체적으로 설명한다. 역사, 또 남북관계에 관심이 있는 이라면 대부분 들어본 이야기일 수 있겠으나 판문점이란 공간을 중심으로 연대기적으로 살피는 작업이 의미 있는 것도 사실이다.

▲판문점스틸컷

뉴스타파

판문점의 역사로 돌아본 남북 70년사

판문점의 역사는 필연적으로 실망이며 좌절과 수시로 닿을 밖에 없다. 1968년 김신조 등 남파 무장공비들의 기습사건, 1976년 도끼만행 사건, 판문점을 통한 여러 망명 및 귀순사건 등이 하나하나 다뤄진다. 그로부터 몸과 마음이 상한 이들을 살피고 갈등의 여파가 어디까지 미쳤는가를 돌아본다. 그 가운데는 철책과 GOP 대대의 보강 또한 있는 것인데, GOP와 그 후방부대인 FEBA(전투지역전단·Forward Edge of Battle Area)에서 군생활을 한 내게는 남다르게 느껴지는 부분이다.

한국의 청춘들이, 특히 최전방에서 근무한 수많은 장병들이 어째서 청춘의 2년을 절망적인 추위와 열악한 근무환경 가운데 보내야 하는지를 이 영화가 알도록 한다. 철책을 찌르고 패널을 뒤집으며 수시로 지뢰가 터지는 북쪽 언덕을 바라보는 일에 온 정신을 바치는 이유를, 문명과 단절된 고립 소초부터 섹터에 이르는 수천 개의 계단을 매일 오르내려야 하는 까닭을 이해하도록 한다. 무엇보다 내가 볕 잘 드는 남향언덕을 하릴없이 오가는, 외투 하나 없어 돌려 입는, 수시로 내려와 화전을 태우고 이런저런 작물 따윌 경작해가는 저편 청년들을 겨냥하기까지의 사연을 알도록 한다.

아쉬움이 아예 없다고는 말할 수 없겠다. 의미 깊은 다큐지만 새롭다고 할 수 있는 장면이 그리 많지는 않기 때문이다. 무엇보다 극장용 다큐임에도 형식적으로 새로운 시도를 거의 하지 않고 있단 점은 실망스럽다. '역사스페셜'로 대표되는 TV 교양다큐스러운 구성이 가뜩이나 어디서 많이 보았던 이야기 모음을 더욱 의무적 감상으로 다가오게 한다. 온갖 세련된 콘텐츠에 익숙한 젊은층이 <판문점>에 특별한 호응을 보이지 않는 데는 이러한 영향이 있는 게 아닐까.

▲판문점스틸컷

뉴스타파

우리 시대 관객이 <판문점>과 만나야 하는 이유

그럼에도 우리 시대 관객들이 <판문점>을 봐야 하는 이유가 있을까. 감독 송원근에게 질문했고 그가 답했다.

"한국전쟁 정전협정이 맺어진 지 올해로 71년이다. 그동안 우리는 한국전쟁을 전쟁과 영웅의 관점으로만 바라봤다. 실제 한반도의 오늘은 전쟁 당시 수많은 사람들의 피와 땀 위에 세워졌다. 그러나, 그 희생의 반대편에서 전쟁을 멈추기 위한 대화와 타협이 있었단 사실을 우리는 외면하고 있다."

어쩌면 그럴지도 모른다. 전쟁과 영웅, 오랫동안 지속돼온 분단과 도발로써 우리는 남과 북의 관계를 받아들이고 있는지도 모른다.

"판문점은 전쟁을 멈추기 위한 대화와 협상이 이뤄진 공간이다. 중부, 동부 전선에서 전쟁이 벌어지는 와중에도 판문점에서는 전쟁을 멈추기 위해 대화하고 타협했다. 판문점에서의 협상의 결과 오늘의 한반도가 만들어졌다."

듣고 보니 그렇다. 판문점은 남과 북 사이에 자리한 평화의 상징이다. 대화와 타협, 화해와 평화를 써내려간 장소다. 우리는 판문점의 가치를, 그것의 가능성을 제대로 바라본 적 있는가.

"이제는 판문점의 관점으로 한국전쟁을 바라볼 때다. 한반도를 가르는 비무장지대 한가운데에는 마음만 먹으면 언제든 만날 수 있는 안전한 협상장, 판문점이 있다. 남도 북도, 판문점의 역사적 의미와 가치를 잊어서는 안 된다. 영화 <판문점>이 그들을 대화의 장으로 이끌어줄 수 있다고 믿는다."

송원근은 판문점의 역할이 끝나지 않았다고 말한다. 또 이 영화가 그 역할을 마저 해내는데 일익을 해낼 수 있다고 믿는다. 그 믿음이 반드시 이뤄지길 바란다.

▲판문점스틸컷뉴스타파

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

GOP에서 보낸 1년, '죽고 싶다' 벽면 채운 낙서들