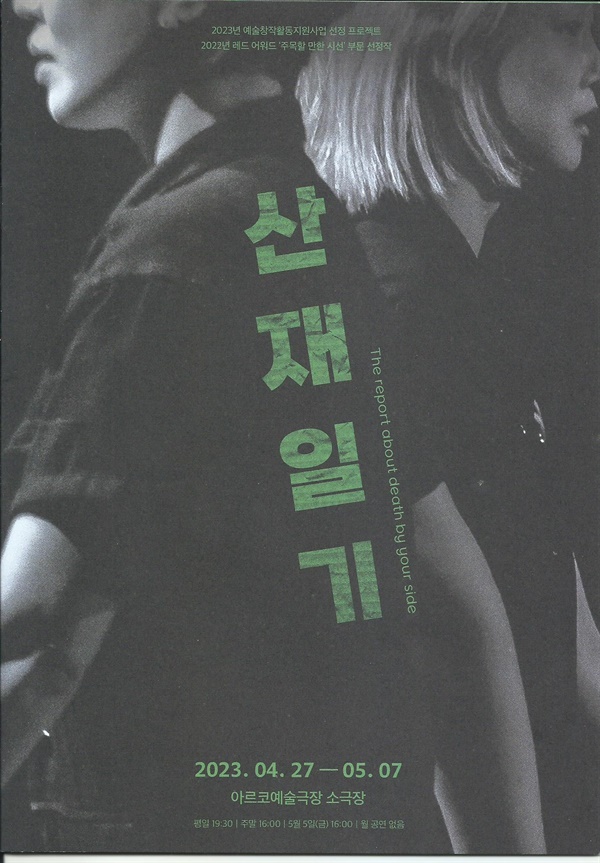

▲연극 <산재일기> 무대 전경

안정인

나는 '노동자'다. 노동자와 반대되는 개념으로 '자본가'가 있다. 부모에게 물려받았건 로또에 당첨되었건 지니고 있는 돈으로 사업에 투자하거나 혹은 돈의 이자 수입만으로 살 수 있다면 그 사람은 자본가다. 당신이 이러한 부류에 속한다면 축하한다. 이 뒤로 이어지는 글을 굳이 읽을 필요도 없다. 당신의 삶으로 돌아가 여유와 즐거움에 몸을 담그면 된다. 그 외의 사람, 그러니까 월급을 받는다든가 아르바이트를 한다든가, 버는 것보다 지출되는 것이 많아 속을 끓이는 당신은 노동자다. 안 됐지만 사실이다. 이 글을 끝까지 읽어 주길 바란다.

요즘 뜨거운 관심을 받고 있는 챗GPT(대화형 인공지능 서비스)에게 '노동자'를 정의해 달라고 했다. 달변가인 챗GPT는 "임금이나 급여와 교환하여 작업을 수행하는 개인"을 노동자로 정의했다.

즉, 몸을 써 일하는 노동자나 서비스업 종사자, 전문직에 종사하는 사람이나 사무직도 모두 노동자다. 공무원도 NGO에 일하는 사람도 월급을 받는다면, 그 월급이 자신이 생존할 수 있는 유일한 수단인 사람이라면 노동자다. 변호사든, 의사든, 매일 엄청난 돈을 굴리는 증권맨이든, 월급을 받는 사람이라면 당신은 노동자다. 공장이나 공사현장에만 노동자가 있는 것이 아니라는 말이다.

산업재해 노동자들의 연극 <산재일기>

극장에 입장하면 화면에는 많은 이름들이 떠 있다. 이 연극의 연출이자 작가인 이철씨가 만나 인터뷰한 사람들이다. 산재를 당한 노동자부터 노조 지부장과 그의 가족, 의사, 노무사 등 직군도 다양하다.

2080 / 122713

불이 꺼지면 이 숫자가 보인다. 2021년 산재 피해 사망자와 사상자 통계수치란다. 이 숫자가 전부일까? 그럴 리가. 이 숫자는 산재보험을 신청해 받아낸 숫자일 따름이다. 산재도 사람이 겪는 일이다 보니 전체 피해자 중 많은 이들은 신청 과정에서 탈락하거나 그전에 포기한다. 대략 10만 명이 산재보험을 신청해 받았다면 그보다 많은 100만 명에서 150만 명의 사람들이 산재를 입었다고 보는 것이 마땅하다고 말한다. 엄청난 숫자다.

"밀링 머신에 장갑이 끼면서 같이 들어갔어. 손목이 기계 저쪽에서 돌아가고 있더라고. 그 기계, 누가 껐는 줄 알아요? 내가 껐어요. 발로."

1967년생 박용식씨는 20대에 자신이 겪었던 산재에 대해 이렇게 말한다. 당시에 그런 일은 몹시 흔했다는 말투다. 그의 목소리가 직접 들리는 것은 아니다. 두 명의 배우가 이들의 말을 대신 전한다. 배우 정혜지와 양정윤은 이들의 마음이 관객들에게 가장 잘 전달될 수 있도록 사투리를 구사하고, 소리를 지르고, 춤을 추고 노래를 부른다. 연극도 사람의 일이다 보니 전문적으로 만들어진 목소리에 마음이 더 움직인다.

1970년대 '구로공단에서만 하루에 잘린 손가락이 가마니 한 짝'씩 나오던 때를 지나 15세 노동자가 수은중독으로 사망하던 1980년대, 노후기계에서 나온 이황화탄소에 노동자들이 중독되어 죽거나 정신이상을 겪던 1990년대를 지나 반도체 공장이나 디스플레이를 만드는 곳에서 유해화학물질로 인해 죽거나 장애아가 태어나는 2000년대까지 산업재해의 모양은 바뀌었지만 그 안에서 피해를 입는 노동자들의 숫자는 여전하다.

한국에서 중국으로, 북한으로... '산재'의 세계화

▲연극 <산재일기> 포스터산울림소극장

이것이 우리나라만의 일일까? 1991년 사고가 났던 원진 레이온의 기계들은 일본에서 수입된 노후 제품이었고, 회사가 폐업한 이후 기계들은 중국으로 팔려 나갔고 지금은 북한에서 사용 중이라는 소문도 들린다고 한다. 말 그대로 '산재의 세계화'다.

공장이나 대기업 같은 자본가만 노동자를 위협하는 것도 아니다. 새롭게 만들어진 배달업종에서는 새로운 종류의 산재가 발생하고 있다. 말하자면 조금의 틈만 보이면 사람은 타인을 착취하려 든다는 느낌이 든다. 이것이 인간의 본성이란 말인가? 좋다, 그럼 겸허하게 그 사실을 받아들이고 그럴 수 없도록 사회의 구조를 만들어야 한다. 하지만 어떻게?

연극의 마지막에 보이는 건 이것이다. 2022년 산업재해 사망자와 사상자 숫자다. 더 커졌다.

2223 / 130348

객석은 자유석이고 심지어 무대 위에도 좌석이 마련되어 있다. 하지만 이렇듯 화면에 보이는 것과 배우의 말이 함께 엮이는 작품이라 객석 가장자리나 무대 위 좌석에 앉을 경우 소품으로 인해 시야가 가릴 수 있다. 가능하면 중앙에 앉는 것을 권한다. 바닥에는 나무 의자와 상자, 철제와 나무로 만들어진 의자들이 뒤섞여 놓여 있다. 배우들은 의자에 앉아 이야기하거나 미끄러져 떨어진다. 프레임을 쌓거나 구조를 설명하는 데 사용하기 한다. 조명과 결합하여 이 단순한 구조물들은 커다란 효과를 낸다.

언젠가 내 일이 될지도 모르는 '산업재해'

15명을 인터뷰한 내용으로 만들어진 연극이라 따분할 것이라고 생각하면 곤란하다. 배우의 역량과 조명, 소품을 쌓고 무너뜨리고, 노래를 하는 등 관객의 재미를 붙들기 위해 최선을 다한다. 물론 즐겁지는 않다. 하지만 당신이 '노동자'라면 언젠가 무대 위의 모든 일이 '내 일'이 될 수 있다는 생각을 반드시 해주기 바란다. 우리는 이것을 '공감'이라고 부른다.

이 글을 쓰는 지금, '산재사망대책 마련 공동 캠페인단'이 발표한 <2023년 최악의 살인기업 선정식>에서 윤석열 대통령이 특별상을 수상했다는 소식을 읽었다. 후보 시절부터 주 120시간을 외치다 대통령이 된 지금은 주 69시간까지 노동 시간을 늘려보겠다는 당찬 포부를 밝힌 분이니 마땅히 받으실 상을 거머쥐신 거라는 생각이 든다.

하지만 이 분을 선거에서 대통령으로 뽑은 사람들이 자본가들만은 아닌 것 같다. 우리나라의 자본가 수가 1639만 명일 수는 없다. 이건 산수의 영역이다. 내가 지금 공감해야 할 사람은 누구일까? 자본가의 삶이 근사하다고 그들의 생각에 공감하는 것이 맞을까? 노동자의 행색이 초라하다고 눈을 돌리는 것이 맞을까? 판단은 당신의 몫이다. 이 연극은 오는 5월 7일까지 서울 아르코예술극장 소극장에서 볼 수 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고