독일에서 태어나 미국으로 건너가 그곳에서 무정부주의자 정치인이자 언론인(편집자)으로 활동한 요한 모스트(Johann Most)가 1884년에 < Freiheit(자유) >라는 잡지에 글을 한 편 발표했다. 글의 제목은 다음과 같다. "공격이 최선의 방어(Attack Is the Best Form of Defense)." 글의 내용을 간단히 요약하면 이렇다. 이 사회를 바꾸기 위해 일하는 '나'를 방해하거나 저지하거나 조롱하는 적(들)에게 복수하는 건 옳다!

아닌 게 아니라 그의 글 제목은 실제 전쟁에서 종종 인용(권장)되고, 가상 전쟁게임이나 각종 운동경기에서 자주 통용되며(기록경기 제외), 테러리즘과 반테러리즘 양쪽에서 '선제타격'의 의미로 두루 각광받는다. 낯설지 않다. 어찌 보면 인간사회에서 그동안 암묵적으로 인정받고 있었던 경구(adage)혹은 막연한 통념 같은 것을 그가 논리적으로 정당화하고 활자로 정착시켜 확인해준 것이라고 볼 수도 있다.

다큐멘터리 <137발의 총성(137 Shots)>은 바로 그 '경구인 듯 경구 아닌 경구 같은' 모스트의 글 제목을 떠올려볼 수 있는 작품이라고 말할 수 있다. 다큐멘터리는 두 명의 시민에게 무려 137개의 총알을 집중적으로 퍼부어 그 자리에서 사망케 한 미국 클리블랜드 경찰 열세 명의 이야기를 중심에 둔다. 두 명의 시민은 흑인(여1, 남1)이었고, 사건현장에서 갑자기 하나의 균일한 공동체를 결성해 두 남녀 시민을 향해 무차별 총격을 가한 열세 명 경찰관들은 주로 백인(여성 두 명 포함)이었다.

이 사건의 발단엔 '인식오류'가 있었다. 구식 카뷰레터(carburetor)가 장착된 낡은 쉐보레 승용차가 기계적 낡음 혹은 결함 때문에 '탕, 탕' 역화현상을 일으키며 넓은 도로 교차로를 빠르게 지나갔다. 도로에 울리는 '탕, 탕'을 총소리로 오인한 한두 명 경찰이 경찰차에 올라타더니 사이렌을 울리며 추격을 시작했다. 당시 무전연락 음성기록엔 "경찰이 총에 맞았다"라든가 "화약 냄새를 맡았다"라든가, 용의차량 안에서 용의자가 총을 들고 있는 게 보인다는 흥분된 보고가 있긴 했지만(이 모두는 나중에 모두 오류로 밝혀졌음), "용의자는 음료수 용기를 들고 있다"는 차분한 보고도 있었다. 그때 침착하게 현실파악을 한 몇몇 경찰차들은 추격에 참여했다가 시나브로 빠져나갔지만, 많은 경찰차들이 그대로 추격대열에 남았다.

그날따라 꽤 많은 경찰관들은 용의차량 추격에 매우 열심을 냈고, 사이렌 소리와 함께 전속력으로 용의차량(으로 추정되는 쉐보레)을 추격하는 과정에서 그들의 흥분상태는 더욱더 고조되었다. 단 한 대의 쉐보레를 무려 60여 대의 경찰차가 뒤쫓았다.

다음으로 사건의 전개 및 고조에는 '두려움'이 크게 작용했다. '탕, 탕' 소리가 나는 쉐보레를 학교 운동장으로 몰아세워 빙빙 에워싼 경찰관들은 총기가 쉐보레 안에 없을 수도 있다는 생각을 하지 못했다. 과도한 흥분상태로 거기까지 달려온 경찰들은 차분히 사고하지 못했는데, 그것에 대하여 그들은 '쉐보레가 멈추지 않았던 것이 문제'였다고 (나중에 FBI 진상규명 수사과정에서) 입을 모았다. 애초에 쉐보레의 역화현상을 총소리로 오인한 것이 문제였다고 시인한 경찰관은 없었다.

경찰관들은 지휘고하를 막론하고, 생물학적 성별을 막론하고, 그 상황에서 본인들이 느꼈던 긴박한 긴급성과 압도적 두려움은 충분히 당연한 것이었으며, 그로 인한 총기난사도 안타깝지만 당연한 결과라고 이구동성으로 주장했다. 그때 당시 수많은 경찰관들이 쉐보레를 에워싸고 총을 쏘았는데, 쉐보레에서 발사된 총알은 없고 경찰들의 총알들만이 서로 엇갈리고 있었다. 그런데도 경찰관들은 서로의 위치를 확인하지도 않은 채 말 그대로 '총질'에 몰두했다.

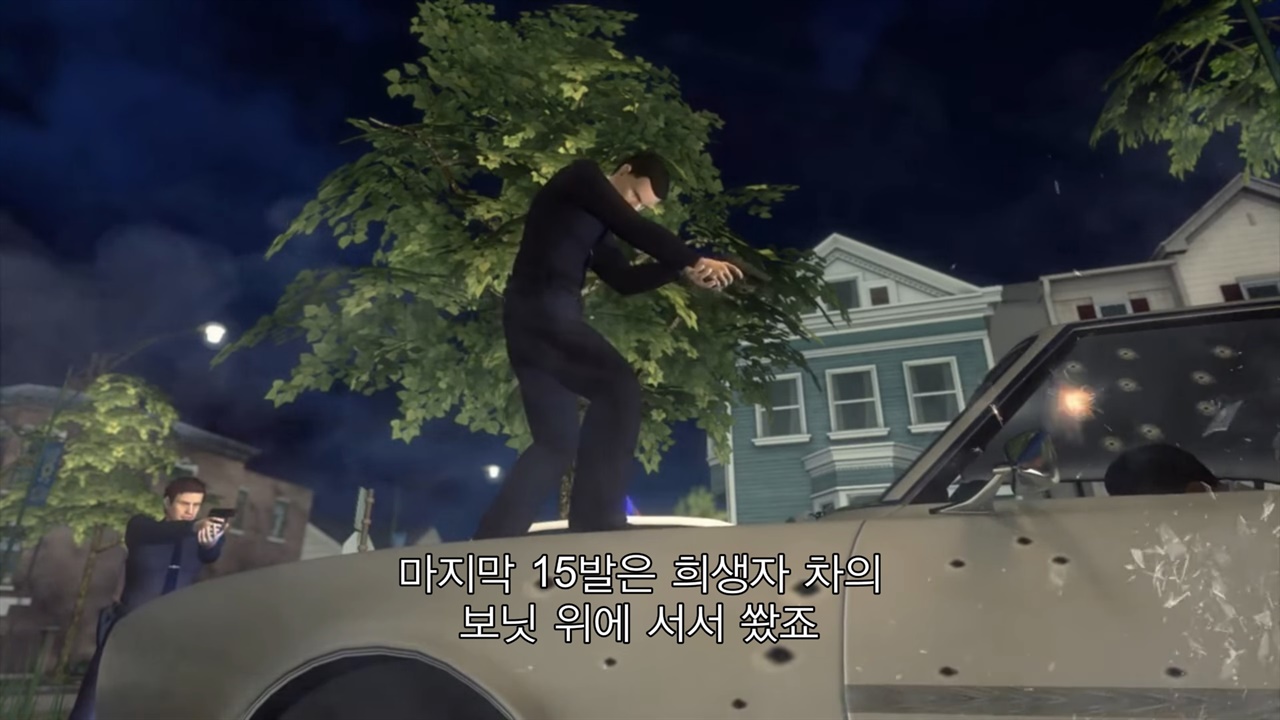

▲스크린샷마리클 브릴로 경관이 보닛 위에 올라가서 총기난사하는 장면을 애니메이션으로 재현했다.

넷플릭스

그러다 갑자기 쉐보레 보닛 위로 한 경찰관(마이클 브릴로)이 껑충 뛰어올랐다. 그는 쉐보레 탑승자 두 명을 조준한 다음 총기난사를 실시(!)했다. 조사과정에서 브릴로 경관은 용의자들이 총을 쏘고 있어서 "겁에 질려" 보닛에 뛰어올라갈 수밖에 없었다고, 눈물을 훔치며 울면서 말했다. 아니 만일 그때 쉐보레 승용차 탑승자들이 정말로 총을 쏘고 있었다면 총에 맞아 죽을까 무서워 "겁에 질려" 있던 브릴로 경관이 보닛 위로 껑충 뛰어올라갈 용기를 과연 낼 수 있었을까? 오히려 (유가족들이 주장한 것처럼) 용의자들에게 총기가 없음을 확신했기에 보닛 위로 껑충 뛰어올라갈 수 있었던 게 아니었을까?

마지막으로 사건의 말미에서는 '판단오류' 문제가 제기된다. 진상규명 조사과정 중 경찰관 한 명은 사건 당시 쉐보레의 소음이 역화현상에서 나온 것임을 명확히 확인할 수 있었고 이를 경찰노조에 스스로 알렸다고 증언했다. 그러나 그는 경찰노조 측으로부터 '입 다물라'는 경고를 들었다. 결국 재판은 경찰관들 중 누구도 처벌받지 않는 것으로 끝났다. 그로부터 3년 뒤 총기난사 13명 중 6명이 해고되었으나, 5년 뒤엔 그중 5명이 복직되었다. 쉐보레 보닛 위에서 총기난사한 브릴로 경관만 복직에서 제외되었는데, 제아무리 경찰조직이 막강하다 할지라도 보닛 위로 뛰어올라가 게임 캐릭터처럼 '화려한 총질'을 해대던 브릴로 경관 복직까지는 차마 감행하기 어려웠던 것 같다.

불행한 사건 하나 더. 137발의 총성 관련해 재판이 진행되는 와중에 공원에서 열두 살짜리 흑인소년이 백인경찰 두 명의 총을 맞고 사망하는 사건이 발생했다. 흑인소년에겐 총이 없었고, 총을 누구에게 겨누거나 하지도 않았다. 당시 CCTV 화면은 열두 살짜리 흑인소년이 의자에 앉아있다 일어나서 걸어나왔고, 그 곁으로 경찰차가 천천히 와서 주차했고, 그 다음 그 소년이 경찰들의 총에 맞아 쓰러지는 장면이 기록되어있다. 누가 보더라도 "경찰의 목숨이 몹시 위험한 걸. 총을 사용해서라도 저 소년 용의자를 멈추게 해야 해"라는 생각을 할 수 없는, 아무런 긴박감이 느껴지지 않은 상황이었다. 그러나, 그 자리에서 흑인소년을 총으로 쏘아 죽인 두 경찰관은 기소조차 되지 않았다.

▲스크린샷12살 소년이 경찰관 두 명의 총을 맞고 숨진 사건을 기록한 CCTV 화면(붉은색 동그라미가 12살 소년)

넷플릭스

▲스크린샷"연루된 어떤 경찰도 기소하지 않을 겁니다"라는 멘트가 흐르는 뉴스 화면. 넷플릭스

이제 다시 이 글 맨앞에 언급했던 모스트의 글 제목 "공격이 최선의 방어(Attack Is the Best Form of Defense)"라는 경구를 떠올려보자. <137발의 총성>에서 클리블랜드 경찰집단은 최선의 방어를 하느라 공격할 수밖에 없었다고 진술했다. 그러면서 용의자들의 공격행위가 얼마나 공포스럽게 나타났는지 (경찰로서 생사를 넘나드는 압도적 공포를 느꼈을 만큼 상황이 급박했는지) 입증하려고 애를 썼다. "공격이 최선의 방어"라는 경구를 자기들의 행동근거이자 논리적 전제로 삼은 것이다. 그 경찰관들을 공정하게 재판해서 처벌하고자 하는 사람들도 마찬가지였다. 경찰관들이 총을 사용한 순간이 '최선의 방어가 필요할 만큼 공격받는 상황'으로 해석될 수 있는지를 검토하느라 애를 썼다.

그런데, 여기서 나는 약간 각도를 달리 하여 다음과 같은 질문들을 해보았다. 경찰에겐 공격이 최선의 방어일 수도 있겠지만(공격할 무기를 갖추고 있거나 직장에서 지급받을 수 있기 때문!), 보통사람이나 취약한 사람, 어린이와 청소년 등 일반 시민들에게 최선의 방어란 무엇일까? 늦은 밤 수없이 많은 총잡이 경찰관들에 겹겹이 둘러싸여 속수무책으로 총알받이가 되었던 두 명의 흑인시민, 대낮에 탁 트인 공원에서 경찰차 곁으로 슬렁슬렁 몇 걸음 다가섰던 한 명의 흑인소년에게 최선의 방어책이란 무엇이었어야 할까? 아무도 겁주지 않았는데 스스로 겁에 질려 시민을 공격하는 경찰관들을 시민들은 도대체 어떻게 방어할 수 있을까?

공격(일명 최선의 방어)을 할 도구가 아무것도 없는 시민에게 최선의 방어책이란다면 그건 바로 '공정한 법집행'이라고 나는 생각한다. 다큐멘터리 <137발의 총성>도 바로 그 점을 안타까울 만큼 처절하게 환기한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

저서: 외로운 사람들을 위한 정치수업(위즈덤하우스), 해나 아렌트의 행위이론과 시민 정치(커뮤니케이션북스), 박원순의 죽음과 시민의 침묵(지식공작소), 환경살림 80가지(2022세종도서, 신앙과지성사) 등.

137발 총 맞고 사망한 시민 2명, 경찰의 황당한 변명