|

|  | | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | 얼마 전, <살인의 추억>을 연출한 봉준호 감독을 인터뷰하는 자리에서였다. 공교롭게도 인터뷰를 하기로 한 그 날 서울대에서 특강이 있었던지라 무척이나 피곤해 보이는 그에게 또 한번 구태의연한 질문을 한다는 것 자체가 고역일 게 분명했다.

그래서 수첩에 가득히 적혀 있던 질문들을 제쳐두고 정작 내가 던진 말은 이러했다.

“어렸을 때 영화를 많이 보신 편이었나요?”

대부분의 시네키드가 그러하겠지만 어릴 적 한번쯤 영화관을 가보지 않은 이는 아마 드물 것이다. 하다못해 안방에 누워 ‘토요명화’를 즐겨 보았던 기억이 하나씩은 있질 않은가.

한창 동시상영이 미덕이었던 시절에 부득불 혼자 가서 봐야만 직성이 풀릴 것만 같았던 클린트 이스트우드의 영화나 심심치 않게 내걸리는 홍콩영화들은 지금 생각해도 재미있었다.

역시나 봉 감독도 AFKN에서 방영했던 외화들을 보면서 무척이나 즐거워했다고 한다. 제목도 얼른 떠오르지 않는 영화들을 하나둘씩 기억 속에서 재생해 나가는 과정은 작품 속에서 얼마든지 다시 튀어나올 수 있는 것이다. <살인의 추억>에서 흘러 나왔던 <수사반장>의 시그널 음악처럼.

“모방은 창조의 어머니”라고 했던가. 제한상영가 판정을 받았던 타란티노 감독의 <킬빌>도 이런 기준에 상당부분 호응하는 작품이다. <사망유희>에서 이소룡이 입고 나왔던 노란색 트레이닝복을 입은 배우 우마 서먼의 모습이 내걸린 포스터을 한번 보시라. 그가 차려낸 음식이 누가 한번 만들어본 비빔밥이라 할지라도 관객들의 추억을 되새김질하도록 돕는 것만으로도 분명히 가치가 있다.

| | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | | 친구 중에 영화 포스터를 모으는 괴짜 같은 녀석이 하나 있었다. 마치 <헐리우드키드의 생애>의 주인공처럼 그 녀석은 온갖 포스터를 소장하는 것을 자랑으로 삼았다. 정말 웃기는 것은 그가 모은 포스터의 숫자에 비해 그가 가진 영화적 지식은 형편없다는 데 있었다.

그래서 녀석은 번번히 내가 지어낸 거짓말에 곧잘 속아 넘어 갔다. 늘 공상하기를 즐겼던 나는 그의 방을 화려하게 수놓았던 포스터를 보면서 영화의 줄거리를 즉석에서 만들어냈던 것이다.

예를 들면, 당시 한창 유행했었던 김청기 감독의 <우뢰매> 포스터를 보고 한번도 본 적이 없는 영화의 줄거리를 녀석의 앞에서 능청스럽게 늘어놓는 식이다.

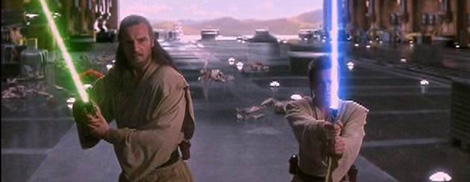

|  | | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | 그 때 두서없이 주워섬기던 영화 중의 하나가 바로 유명한 <스타워즈>였다. 잘 알겠지만, 당시의 영화 포스터에는 등장인물들이 빠짐없이 들어가 있어야 한다는 불문율이 있었다.

멋지게 광선검을 들고 포즈를 취한 제다이 기사와 그의 사부 요다, 그리고 귀여운 R2-D2가 그려진 포스터는 내 상상력을 한 단계 끌어올리는 데 일조했다.

문제는 이 등장인물들을 엮는 과정을 그럴듯하게 포장하는 단계에 이르렀을 때다. 의심이 많았던 녀석을 완벽하게 속이기 위해서 나는 끊임없이 머리를 굴리고 또 굴렸다.

제다이 기사 루크가 열심히 요다가 준 과제를 하나씩 풀어 마침내 광선검을 쓸 수 있게 되는 신비의 경지에 이르고, 곧 공주와 사랑에 빠지게 되어 그녀를 괴롭히는 악당들을 물리치다가 부상을 입는다는 둥 말도 안 되는 내용을 마구 지껄이는 데도 끝까지 믿어 의심치 않던 그의 표정을 아직도 잊을 수 없다.

왜냐하면, 그 이야기는 순전히 포스터에 의존해 만들어낸 가공의 스토리였기 때문이다. 예전에 보았던 영화들을 이어다 붙여 하나의 새로운 영화를 만들어내는 능력이 공고해진 덕분에 나는 어느 새 친구들 사이에서 영화광으로 소문이 나버렸다.

그로부터 꼭 10년이 지나 보게 된 영화 <스타워즈>의 내용은 그 때 내가 그 녀석을 속이기 위해 지어낸 줄거리와 어느 정도 맞아 떨어지는 부분이 있었다. 물론 틀린 부분이 더 많긴 했지만 뭐 어떤가.

| | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | | 이미 전설이 되어버린 <블레이드 러너>에서부터 <매트릭스>까지 숱한 SF 영화들은 처음과 끝을 알 수 없는 무한한 상상력의 더미 위에 앉아 있는 작품이므로. 다시 말하면, 정답이 없다는 말도 된다. 그것이 설사 미국의 건국 신화로까지 일컬어지는 <스타워즈>라 할지라도 예외일 수는 없지 않을까.

디지털 보정과 10년 전보다 월등해진 그래픽, 그리고 현존하는 최고의 이야기꾼 조지 루카스가 만들어낸 <스타워즈> 시리즈는 놀라움과 찬탄을 동시에 가져다준다.

늘 검은 헬멧을 쓰고 있는 신비로운 아나킨 스카이워커가 앳된 소년으로 다시 등장할지라도 충분히 동의할 소지가 있는 것도 이 때문이다. 관객들은 이 영화를 보면서 단지 상상하기를 즐기면 된다.

‘그의 어린 시절은 어떠했을까? 처음부터 악한이었을까?’라는 궁금증의 시작은 ‘포스’의 힘을 빌지 않더라도 마땅히 생각해볼 수 있는 우리들의 능력이 아닐까.

올 한해 불어 닥친 할리우드 대작 속편들을 보면서, 우리 영화의 상상력도 그들보다 못하지 않음을 한탄할 때가 많다. 그럴 때마다 이런 생각도 가끔 해본다. 어렸을 때 개구멍으로 영화관을 무시로 드나들었거나 혹은 제목조차 알 수 없었던 외화들에 숨죽이며 열광하던 시절을 통과한 우리들이 지어낸‘허풍’이야말로 그들의 건국신화보다 훨씬 더 재미있지 않은가 말이다.

|

| 2003-11-15 14:03 |

ⓒ 2007 OhmyNews |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고