|

|  | | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | 내가 가장 좋아하는 영화장르는 스릴러이다. 그것도 아주 복잡다단한 사건들이 서로 얽혀 그 누구도 풀이할 수 없을 것만 같은 내용이라면 더욱 좋다. 중학교에 입학할 때까지 속된 말로 나는 추리소설을 끼고 살았다. 문고판으로 나온 ‘동서추리문학’ 시리즈는 지적 갈증으로 시달렸던 내게 있어서 너무나도 좋은 자양분이었다.

추리소설의 기운은 단순히 상투적인 수수께끼 풀이에서 오는 것이 아니다. 그것은 죽음, 피, 복수, 음모, 비밀, 관능, 광기 등의 비합리성의 세계이다. 논리와 비논리의 기묘한 혼합이라는 분위기를 유지하기 위하여 등장하는 사람들이 계속 충격적인 모습으로 죽어간다.

그러나, 동시에 바로 그 천편일률적인 상투성 때문에 추리소설의 마지막 페이지까지 나는 손에 땀을 쥐며 초인적인 속도로 페이지를 넘겼던 것이다. 이것이 서스펜스, 즉 스릴러의 묘미이다.

서스펜스는 정해진 목적지를 향해가는 도중에 의도적으로 지연되는 방해물에서 기인하는 것이다. 정신없이 다 보고 나서 한마디. “아, 그럴 줄 알았어.” 스릴러물은 원래 모든 등장인물들을 한번씩은 다 의심해보기 때문에 어떤 때는 자기가 범인을 맞췄다는데 희열을 느끼게 한다.

| | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | | 데이빗 핀처 감독의 영화 <세븐>은 이런 희열감을 채워주는데 모자람이 없는 작품이다. 55년 미국 캘리포니아와 뉴욕에서 실제 있었던 미해결 사건 ‘별자리 살인’을 토대로 만든 이 영화는 도저히 예측할 수 없는 극적 반전과 살아서 꿈틀거리는 듯한 불유쾌한 범죄 행각으로 마지막까지 긴장감을 늦출 수 없게 만든다.

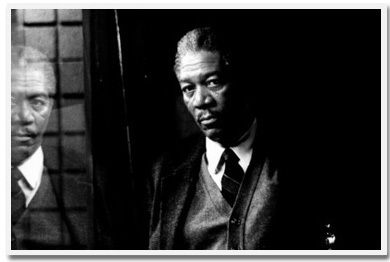

40여년 간 강력계에 몸담고 은퇴를 일주일 앞둔 노형사 윌리엄(모건 프리만 분)과 신참내기 형사 밀즈(브래드 피트 분)는 한조가 되어 연쇄살인사건을 맡게 된다. 빛조차 들어오지 않을 것 같은 허름한 집에서 시체 한 구가 발견된다. 시체와 함께 범인이 남긴 듯한 ‘탐식’이라는 단어가 발견되고, 두사람은 이 것이 기나긴 살인사건의 시작에 불과함을 직감한다.

시간이 지나면서 두 번째 피해자가 나타난다. 노련한 형사 윌리엄은 이 사건들의 공통점을 단테의 <신곡>에서 찾아낸다. 그것은 바로 성서의 7가지 죄악과 관계가 있었던 것. 하지만, 이러한 윌리엄의 주장은 상부에서 묵살된다.

| | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | | 범인은 이런 경찰을 비웃기라도 하듯 인간을 파멸에 이르게 한 범죄를 저지른 사람들을 차례대로 살해하는데 그 수법이 너무나 치밀하고 계획적이어서 사건은 갈수록 미궁에 빠진다. 그러나, 곧 이들의 앞에 유력한 용의자로 지목됐던 존 도우(캐빈 스페이시 분)라는 사내가 자수한다.

데이빗 핀처의 근작 <패닉룸>을 보면, 놀랍게도 <세븐>의 도입부와 묘하게 닮아있는 것을 확인할 수 있다. <세븐>의 경우, 모노톤으로 끌고 가는 화면의 거친 질감은 이미 ‘스타일리스트’로 정평이 나 있는 감독의 화법이 오랫동안 인상적으로 남게 한다.

신참내기 형사 밀즈의 저돌적인 성격을 가라앉히는 카리스마를 베테랑 형사 윌리엄에게 배치함으로써, 안정감 있는 구성을 꾀한 것도 추리소설의 전범이라 할 수 있는 외양을 갖추고 있음을 반증하는 것이다. 어떠한 공통점도 가지고 있지 않는 피해자들. 그 틈새를 비집고 들어가려는 형사. 그리고 이들을 보기 좋게 비웃는 범인.

이 수수께끼를 다 풀기 전까지 관객들의 주의를 끌지 않으면 곤란하다. 흥행에 성공한 스릴러 영화들은 한결같이 이 부분에서 강력한 힘을 발휘했다. 예컨대, <살인의 추억>이나 이미 고전이 되어버린 <유주얼 서스펙트>는 끝까지 범인의 실체를 숨기고도 능수능란하게 관객들을 유린했던 작품들이다.

| | | | | | ⓒ 20세기 폭스 | | 스파게티 접시에 코를 박고 죽어있는 뚱보, 가면을 쓴 듯 얼굴이 도려내진 악덕 변호사, 침대에 누운 채로 말라죽은 나태한 사내 등 엽기적인 살인 장면. 시종일관 우울하게 쏟아지는 빗줄기. 기차가 지나갈 때마다 덜컹거리는 밀즈의 집. 이 장면에서의 교차 편집은 삐걱거리는 ‘관계’의 단절을 의미한다.

유력한 용의자 존 도우의 집을 수색하던 밀즈는 그의 어두컴컴한 방 안을 빼곡하게 채운 메모들을 발견한다. 존 도우는 마치 영화 <컨스피러시>의 멜 깁슨처럼 ‘편집증’적인 병적 증세는 스스로 고립된 자아를 만들어낼 뿐만 아니라, 과격한 행동으로 나아갈 수 있는 가능성까지 끌어낸다. 어디로 튈지 모르는 내용의 모호함은 관객들로 하여금 추리의 한계를 느끼게 만드는 데 일조한다.

그러나, 영화 <세븐>은 마지막에 보여주는 반전으로 인해 별로 주목받지 못할만한 이야기에 독창적인 ‘해답’을 제시하고 있는 작품이다. 그것은 끝까지 관객들과 게임을 벌이는 자신만만함이다. 아무리 시대가 흘러도 “이래도 덤빌래?” 하는 듯 건방져 보이기까지 한 자신만만함은 스릴러 영화에 있어서 필수불가결한 요소가 아닌가 싶다.

|

| 2003-10-07 10:09 |

ⓒ 2007 OhmyNews |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고