12일 저녁 경북 경주에서 지진이 발생해 한반도는 더 이상 '지진 안전지대'가 아닌 것으로 판명되면서, 노후 원자력발전소 폐쇄와 신규원전 건설 중단을 촉구하는 목소리가 높다.

이날 저녁 7시 44분과 8시 32분 경주에서 리히터 규모 5.1과 5.8의 지진이 발생했고, 여진은 13일 오전에도 계속 되었다.

지진 발생으로 인해 원전을 걱정하는 목소리가 높다. 박종권 탈핵경남시민행동 대표는 "처음에 5.1이었다가 뒤에 5.8로 더 큰 지진이 발생한 것인데, 한반도는 더 이상 지진 안전지대가 아니라는 것"이라며 "원전 전체에 대한 안전 점검을 해야 할 것"이라 말했다.

큰사진보기

|

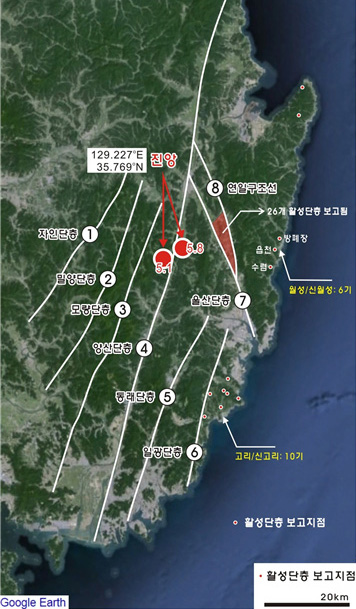

| ▲ 한반도 동남부일대 주요 활성단층대와 지진 진앙지, 원전 위치도. |

| ⓒ 환경연합 |

관련사진보기 |

환경단체는 '노후 핵발전소 폐쇄'와 '신규 원전 건설 중단'을 요구하고 있다. 환경연합은 12일 저녁 성명을 통해 "지진공포에 빠진 대한민국. 활성단층대에 심상치 않은 지진 계속 발생, 원전 안전성 전면 점검하라"고 촉구했다.

환경연합은 "지진의 진행경과는 매우 우려스러운 상황이라서 당장의 문제가 발생하지 않았다고 해서 원전 안전을 확보할 수 있는 것은 아니다"며 "진앙지가 활성단층대인 양산단층대로 확인되고 있기 때문"이라 했다.

이어 "지진의 진앙지는 양산단층대 부근인데 두 번째 지진은 양산단층대와 일치한다. 또 이번 지진은 구마모토 지진 이후에 울산 앞바다에 발생한 뒤 더 큰 지진으로 내륙의 활성단층대에서 지진이 이어지고 있다"며 "구마모토 지진의 에너지가 한반도 동남부 일대의 활성단층대를 자극해서 더 큰 지진으로 이어질 수 있다. 당장 원전의 내진설계 이하의 지진발생이라고 안심할 수만 없는 상황"이라 밝혔다.

환경연합은 "원자력안전위원회와 한국수력원자력(주)는 단순히 원전안전에 이상이 없다는 말 대신 각 원전의 점검에 들어가야 한다. 원전의 내진설계가 아니라 실제 어느 정도의 지진을 견디는지 평가를 해야 한다"고 했다.

이어 "내진설계는 설계일 뿐이며 시공과는 다른 문제다. 또 내진설계 평가에는 설비의 노후화를 반영하지 않았으므로 오래된 원전일수록 내진설계를 신뢰하기 어렵다. 가동 중인 원전을 중단하고 전면적인 점검에 들어가야 한다"고 덧붙였다.

83개 단체로 구성된 핵없는사회를위한공동행동은 13일 낸 자료를 통해 "지진이 발생한 지역인 경주 뿐 아니라, 대구경북과 부산경남은 물론 전국이 공포에 떨어야 했다. 특히 이번 지진은 국내 지진관측이래 가장 강력한 규모라는 점에서 불안감이 더욱 큰 상황"이라 밝혔다.

이 단체는 "문제는 이 지역이 월성핵발전소에서 불과 27km 떨어진 곳이고, 고리핵발전소, 울진핵발전소 등 핵발전소 밀집단지라는 점"이라며 "원자력안전위원회와 한국수력원자력은 핵발전소는 안전하다고 발표하고 있지만 걱정은 사라지지 않는다"고 했다.

이 단체는 "지진발생과 핵발전소의 위험성을 짚고, 핵발전소 안전대책 요구, 더 이상 위험을 증폭시키지 않기 위해 노후핵발전소 폐쇄 및 신규핵발전소 건설 중단을 촉구한다"고 밝혔다.

탈핵부산시민연대는 13일 오후 부산시청 앞에서 기자회견을 열어 "역대 최대 지진 발생에 따른 신고리원전 5, 6호기 철회"를 촉구한다. 탈핵부산시민연대는 미리 낸 자료를 통해 "몇 차례 여진이 발생해 경북 경주시를 중심으로 영남지역 수백만 주민이 한밤 지진의 공포로 불안한 밤을 보내고 있다"고 했다.

이들은 "역대 최대 규모의 지진 발생으로 이미 한반도가 지진의 안전지대가 아닌 것은 물론 고리를 포함 국내 원전의 지진 안전성에 대한 총체적 점검과 함께 내진설계를 초과하는 지진 발생에 따른 원전 안전에 근본적인 문제를 제기한다"고 했다.

이들은 "원자력안전위원회로부터 건설허가가 승인된 신고리 5, 6호기의 철회도 재차 촉구한다"고 했다.