|

8월 11일부터 ~ 14일까지 강원도 원주에서 전국역사교사모임 자주연수가 열렸다. 대전에서 2시간을 달려가니 강원도 치악산에 도착했다. 멀게만 느껴지던 강원도를 2시간에 갈수 있다는 사실이 신기했다. 접수를 마치고 자유관람 시간에 치악산 안에 있는 구룡사에 갔다.

구룡사 범종에 새겨진 이름과 지워진 이름

신라 문무왕(666년) 때 의상대사가 창건하여 조선시대에 다시 지어진 이 절에서 여러 선생님들의 관심을 끈 것은 범종이었다.

| | | ▲ 치악산 구룡사 범종 | | | ⓒ 최장문 | |

통일과 행복을 기원하는 호국신종(護國神鍾)에는 이름들이 새겨져 이었다. 소위 당시에 잘나가는 사람들이었다. 박정희, 최규하, 이후락 등. 재미난 것은 이름이 지워진 것도 있다는 것이었다. 누가, 언제, 왜 지운 것일까?

| | | ▲ 범종에 새겨진 이름들과 지워진 이름 | | | ⓒ 최장문 | |

이에 대하여 선생님들은 다양한 생각을 말했다. ‘정권이 바뀌면서 파냈다’, ‘박정희까지 있는데 파낼 필요가 있을까?’, ‘정당을 옮기면서 파냈다’, ‘당대의 영광이 현재의 부패로 평가받자 후손이 지웠다’, ‘과정상의 오류로 관계없는 이름이 기록되어 정정한 것이다’등.

선생님들이 내린 결론은 자기 이름 석자를 내걸 때는 후대에도 지우고 싶지 않을 곳에 내밀자는 것이었다.

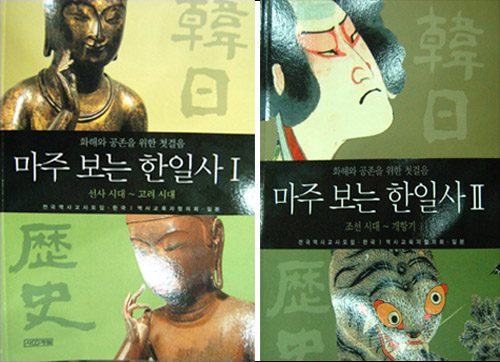

대립을 넘어 화해와 공존으로 ‘마주 보는 한일사’

저녁에는 한일 공동 역사교재 출판 발표회가 있었다. 2001년 7월 한국의 전국역사교사모임과 일본의 역사교육자 협의회가 두 나라의 대립적 역사관을 넘어 화해와 공존을 위한 첫걸음으로 역사 부교재의 공동 편집에 합의하고 만남과 연구를 통해 2006년 8월, 2권의 책을 출간하였다.

| | | ▲ 한일 공동 역사교재, 마주보는 한일사 | | | ⓒ 최장문 | |

일한 교류위원회 위원장 도리야마 다케오(鳥山孟郞)씨는 세계화의 시대에 살면서, 역사 인식에 관해서는 이웃 나라와 공통의 시대를 표현할 수단도 갖고 있지 못한 채, 서로 자국사의 껍데기에 틀어박혀 있었다는 점을 깨닫게 되었다고 소감을 말하였다.

| | | ▲ 일본 역사교육자 협의회 선생님들 | | | ⓒ 최장문 | |

한편, 양정현(부산대 역사교육과 교수)씨는 일본하면 단순히 교과서 속의 식민지시대 잔인한 나라와 사람들로만 기억했는데, 모임을 갖고 소통을 하면서 일본 속에도 한겨레신문과 조선일보 등의 다양함이 있다는 것을 알게 됐다고 말했다.

| | | ▲ 전국에서 자발적으로 연수에 참여한 한국의 역사 선생님들 | | | ⓒ 최장문 | |

가깝고도 먼 나라인 한국과 일본의 전근대를 ‘다름과 닮음, 그리고 교류’의 측면에 초점을 두고 진행한 이번 연구가 두 나라와 세대간의 역사인식의 공유 혹은 소통에 긍정적인 영향으로 나타나기를 기대해본다.

또한, 일본 역사선생님들을 통해서 교육 연구와 실천에는 물리적인 나이가 중요한 것이 아니라 교육에 대한 애정과 열정이 중요하다는 것을 느끼며 나 또한 저렇게 닮아가기를 소망한다.

치악산의 밤이 다음날을 향해 깊어갈 때 쯤, 기록된 이름들에 대하여 생각해본다. 구룡사 범종에 새겨진 이름과 지워진 이름, 그리고 한일공동 역사교재에 집필진으로 들어간 이름들.

내이름 석자도 가족과 내가 속한 사회에서 창피하지 않을 곳에 남겨두자고 다짐하며 첫날밤을 마무리한다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: