그날도 어김없이 저녁을 먹고 소파에 느긋하게 앉아 폰을 들었다. 기사를 보려는데 살짝 흐릿하다. 손을 살짝 멀리 보냈다. 흐릿하던 글자가 또렷하게 보인다. '어?' 다시 폰을 가까이 가져왔다. 흐릿하다. 다시 멀리 했다. 또렷하다. 그렇게 평소보다 조금 멀리서 폰을 보게 됐다.

시간이 흘렀다. 폰을 조금 멀리 했는데도 흐릿하다. '어?' 안경을 벗었다. 그러자 보인다. '희한한 일이네...' 이젠 폰을 보거나 책을 볼 때 손을 가까이 대거나 멀리 대거나 또는 안경을 벗어야 한다. 손도 바빠지고, 눈도 바빠진다. 40대 후반 벌어진 일이다. 이 사건을 두고 주변에서 한 마디 한다. "노안이네."

노안이 내게 준 새로운 경험

노안이 찾아오자 생긴 곤란 중 하나가 아이들 손톱 발톱을 깎을 때다. 50대 아빠인 나와는 각기 46, 47살 차이가 나는 어린 두 아이들, 아이들 손톱을 보면 어쩔 땐 인형 같다. '참 귀엽다'는 생각이 든다. 손톱도 작지만 손톱 끝에 하얗게 붙어 있는 깎을 부분은 더 작다. 잘 보기 위해서 평소엔 안경을 쓰지만, 손톱을 깎을 땐 도리어 안경을 벗어야 한다. 노안이 준 새로운 경험이다.

돋보기로 종이에 초점을 맞추면 까만 점 부분이 타기 시작한다. 초점을 벗어나면 타지 않는다. 손톱을 깎을 때도 초점을 잘 맞춰야 한다. 그 작디작은 손톱들은 조금만 삐끗해도 살을 파고들 수 있다.

외과의사라도 된 것처럼 눈과 손과 팔에 힘이 들어간다. 눈을 부릅뜬다. 잠시 식은땀이 흐른다. 손톱 다섯 개를 깎는데 꽤 긴 시간이 흘렀다. 손톱 10개, 발톱 10개, 더해서 20개를 깎는 일이다. 사람이 두 명이니 피를 흘리지 않고, 살을 깎지 않고 40개를 깎아야 했다. 벼랑 끝 승부였다. 초집중을 해서인지 첫 작업은 무사히 끝났다.

한 달쯤 지났을 때 방심해서인지 아들의 아파하는 '아' 하는 소리를 들었다. 아찔했다. 다시금 마음을 가다듬었다. 노안은 왔지만 시간이 지나니 어쨌든 익숙해진다. 세상에 안될 일은 없다. 노안 상태로 1년 이상 손발톱을 깎자, 이젠 긴장하지 않는않는다.

큰사진보기

|

| ▲ 아이들은 쉬는 법을 모른다. 나이가 들면 여기저기 몸이 고장난다. 아이들은 아랑곳없이 아빠랑 놀자고 조른다. |

| ⓒ 김대홍 | 관련사진보기 |

원래 손기술도 별로 없지만, 노안이 오자 난감해진 건 딸 머리를 묶을 때다. 원래 엄마가 묶어주는데 그날 아내가 너무 바빠 내가 묶었다. 작은 고무줄로 머리를 묶는데 식은땀이 흘렀다. 다 묶고 나니 마음에 들었다. '역시, 내가 손기술이 없는 게 아니었어.'

그 상태로 가족이 다 함께 엘리베이터를 탔다. 아들 친구 엄마를 엘리베이터에서 만났는데 그 엄마가 딸을 보면서 한마디 했다. "머리 네가 묶었니? 호호."

아이쿠야, 잘 묶었다 생각한 것도 노안 탓이었나.

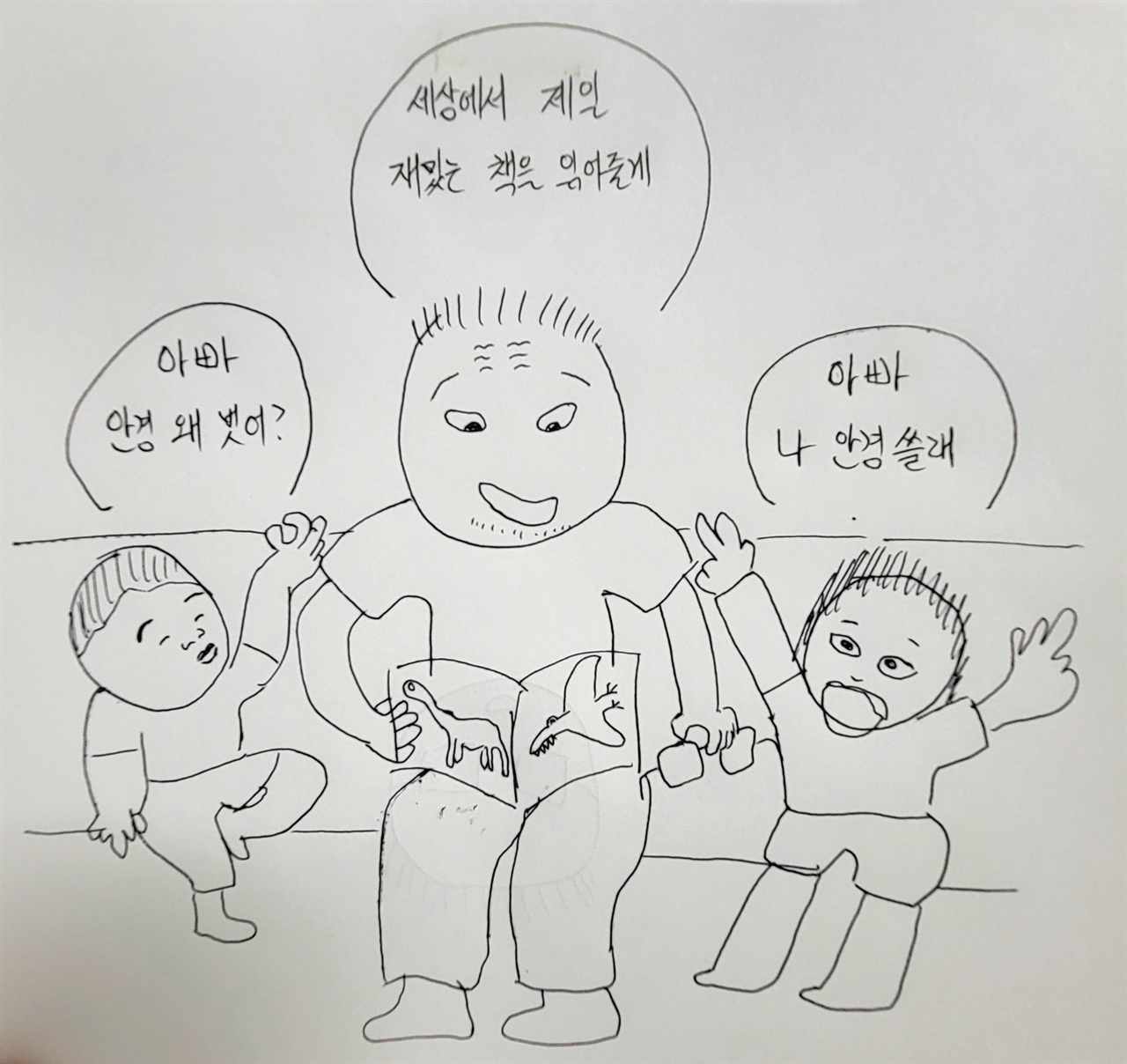

가끔 아이들이 책을 읽어달라 한다. 아들과 딸은 서로 어디에 앉는지를 두고 투닥거린다. 오른쪽에 앉든, 왼쪽에 앉든 아무 상관도 없을 것 같은데 그걸 두고 서로 싸운다. 누군가 먼저 앉으면 그 자리가 더 좋아 보이나 보다. 에휴. "자, 지금은 이렇게 앉고 책 한 권 읽고 나면 바꾸자. 알았지?"

책을 읽을 때는 안경을 벗어야 한다. 안경을 벗자, 딸이 쓰고서 '흐흐흐' 한다. "아빠, 날 봐"라고 한다. '안경 달라'고 하려는데, 아들이 먼저 나선다. "나도, 나도." 안경 주인을 가운데 놔두고 둘이서 티격태격이다. '휴.' 서로 한 번씩 써보게 한다. 사진도 찍어줘야 한다. 평가도 해줘야 한다. "예쁘네." "똘똘이네." "그건 좀 웃긴 건 같은데."

얼마 전엔 눈이 흐릿해 안과를 찾았더니 '초기 백내장'이란 진단을 받았다. 선글라스를 끼는 게 좋겠다는 권유를 받았다. 선글라스를 끼고 유치원 하원 때 나타났더니 아들도 '키득' 딸도 '키득'이다. 손가락으로 눈 쪽을 가리키며 '저게 뭐야'란 표정을 짓는다. 아이들한테 주변 모든 것은 놀기 좋은 먹잇감이다.

아이들이 더 어릴 땐 내가 '목마'를 종종 태워줬다. 목마 타는 걸 싫어하는 아이를 못 봤다. 하긴, 나 어릴 때도 생각해 보면 목마 타는 건 꽤 즐거운 일이었다. 웬만한 놀이기구보다 신나고 짜릿했으니까. 좀 많이 걸어야 할 때, 위쪽 풍경을 보여줄 때, 나무에 매달린 열매나 잎을 만져보게 할 때, 앞사람이나 담에 가려서 보이지 않는 풍경을 보여줄 때 목마를 태워줬다.

그런 목마도 이제 더는 태워주지 못한다. 갑자기 목디스크가 찾아왔기 때문이다. 그땐 참 고통스러웠지만 이젠 씻은 듯이 사라졌다. 한 번씩 '목마 한 번 태워줄까'란 생각이 들기도 한다. 아이들이 너무 좋아하는 걸 알기 때문이다. 그래도 목디스크가 찾아왔을 때의 끔찍함이 기억나고, 또 재발하면 어쩌지 하는 두려움이 발목을 잡는다.

비슷한 시기 오른쪽 무릎 반월판 연골도 세 군데 파열 진단을 받았다. 가까운 병원을 찾아가자 긴급 수술해야 한다고 말했다. 의사는 바로 옆 간호사에게 가장 가까운 수술 날짜를 알아보라 지시한다. 크고 작게 아픈 적은 있었어도 살면서 한 번도 수술이란 걸 받아본 적이 없는데, 아찔했다. 수술은 월요일. 주말 동안 참 많이 고민했다. 일단 수술을 미루고 대형병원에서 다시 상담을 받았다. 수술을 받지 않고 지켜보기로 했다. 몇 달 동안 조심조심 걸어 다녔다.

나이가 들면 아무래도 달라지는 부분들이 생긴다. 달라지는 부분에 적응해야 한다. 그 때문에 포기해야 하는 것들도 나타난다. 그래도 아직 함께 나눌 수 있는 것들이 제법 많다고 생각한다.

"아빠, 이거 돼?" 도발하는 아이들... 나이가 들며 받아들이는 것들

아들에게 처음에 앞 구르기를 가르쳤다. 그다음엔 옆돌기를 가르쳤다. 이젠 아들이 나보다 더 앞돌기를 잘한다. 이젠 침대에서 물구나무 자세로 앞돌기를 한다. 딸도 따라 한다. 딸은 앞 구르기만 계속한다. "아빠, 나 좀 봐"를 한 100번쯤 한다.

다리 찢기를 가르쳤다. 오래지 않아 아들과 딸은 아빠보다 더 많이 찢어졌다. 딸은 거의 일자 가까이 찢어진다. 유연성이 아이들과 나는 꽤 많이 차이 난다. 이젠 아이들이 어려운 자세를 하면서 "아빠, 이거 돼?"라고 나를 도발한다. 속상하지만 "아빠 안돼"라면서 꼬리를 내릴 수밖에 없다.

자전거를 가르쳤더니 둘 다 6살 때부터 두 바퀴를 타기 시작했다. 자전거가 발이라도 되는 것처럼 타고 다녔다. 항상 '자전거'를 외쳐 차에 항상 싣고 다녔다. 올해 들어서부터 자전거를 찾는 일이 뜸해졌다. '슬슬' 지겨워진 것이다. 아이들은 부모를 닮는다는데, 닮을 만한 게 또 뭐가 있을까 싶다. 두 바퀴 자전거까지 타니 이제 외발자전거라도 배워야 할까?

멀리 뛰기를 틈날 때마다 하다 보니 이젠 둘 다 실력이 제법 늘었다. 초등학교 4-5학년쯤 되면 나보다 더 많이 뛸 것 같다. 높은 곳에서 뛰어내리는 것에 지금도 거침이 없다. 얼마 전엔 내 가슴높이(대략 1m 40cm 정도)에서 뛰어내려 가슴이 '덜컹'했다. 밑이 잔디밭이라 안전하긴 했지만 나도 놀랐고, 아들도 놀랐다.

아이들이 몸 쓰고 노는 일도 나이 들면 조금씩 줄어들 것이다. 나이가 들면 아무래도 휴대폰이나 TV, 게임 같은 것에 더 흥미를 보일 것이다. 지금도 그런 조짐이 보이니 그건 거스를 수 없을 것 같다. 세 살 버릇 여든까지 간다고 했으니 한 살이라도 어릴 때 몸으로 노는 버릇을 조금이라도 더 들이고 싶은 게 욕심이다.

이런 생각에 잠겨 있는데, 아들과 딸이 부른다. "아빠, 저기 기린동상까지 달리는 거야. 자, 여기서." 오늘도 땀 흘리지 않고 보내긴 글렀다. 어김없이 달린다. 어제도 그랬고, 그저께도 그랬다. 매일 달린다. 아이들이 잠들 때까지.