사람들이 제주를 찾는 이유는 밤하늘의 무수한 별처럼 많다. 등산복 차림으로 새벽 비행기를 타는 여행객은 한라산이나 오름을 낀 올레길이 목적일 테고, 골프 가방을 맨 여행객은 라운딩이, 원피스에 모자를 눌러 쓴 여행객은 카페와 맛집 순례가, 가족 단위의 여행객들은 휴양과 친목이 그 목적일 테다. 저마다 가벼운 신열에 들떠 미리부터 줄을 서서 탑승하려고 차례를 기다린다.

내가 제주를 찾는 이유는 오름과 책방 때문이다. 새 학기가 시작되기 직전, 힘을 비축하기 위해 제주를 찾았다. '읽고 걷고 쓰는 여행'은 몸과 맘을 균형 있게 만들어 준다. 입소문이 난 독립서점들은 저마다 개성이 넘치고 각자의 영역이 있다.

'시간이 머무는 책방'은 올레 3코스 삼달리 바닷가에 있다. 가던 길 멈추고 이 무인 책방에 숨어들면 LP판을 틀어놓고 나무 의자에 앉아 사각사각 글씨 쓰는 소리에 스스로 취해 엽서를 쓰게 된다. 간식 1000원, 음료 1000원이다. 냉장고에는 정겨운 소통이 담긴 쪽지가 붙어 있다.

'왕뚜껑 먹고 잔돈이 없어서 5000원 내고 갑니다.'

'커피 드실 때 함께 드시라고 에이스 한 통 넣어놨어요.'

낯 모르는 방문객이 헐한 가격에 감동해 거스름돈을 받지 않는다. 거기에 보태 선물까지 놓고 간다. 냉장고에는 언제 받을지 모를 답글이 쓰여 있다.

'고맙습니다. 잘 먹었습니다.'

'시간이 멈춰버린 책방'에서 오래 된 시집을 읽고 빼곡하게 써놓은 방문객들의 소망을 읽는다. 주인장 복 받으실 거란 덕담이 제일 많다. 훈훈한 마음으로 책방을 나와 '대록산'으로 향했다. 벚꽃이 피면 노란 유채꽃과 연분홍 벚꽃이 만개하는 녹산로를 지나 대록산을 올랐다. 봉, 악, 산도 오름의 다른 이름이다. 사라봉, 어승생악, 영주산이 그 예다.

대록산에 올라 한라산을 건너다 보고 팔 벌려 풍력에너지를 만드는 발전소와 대한항공 활주로를 내려다 본다. 쭉쭉 뻗은 활주로와 구불구불한 해안과 비좁은 땅에 심은 무, 당근은 어떻게든 이 땅에서 먹고 살기 위해 애쓰는 문명의 흔적들이다.

경치 구경을 마치고 두 번째 책방을 향해 발길을 돌렸다. 제주도는 화요일, 수요일에 문을 닫는 책방들이 많다. 영업 중이라고 해서 찾아가면 닫혀 있기가 일쑤다. 일부러 책을 사려고 온라인에서 주문하지 않았는데 애써 찾아가면 비치되어 있지 않아서 아쉽다.

이럴 때는 손님과의 약속을 중시 여기는 '오조리 바닷가 책방'을 찾으면 틀림없다. 이곳은 모든 게 반짝거린다. 책을 진정으로 아끼시는 책방지기님이 늘 자리를 지키면서 부지런히 새로운 책을 들이기 위해 독서를 즐기기 때문이다.

큰사진보기

|

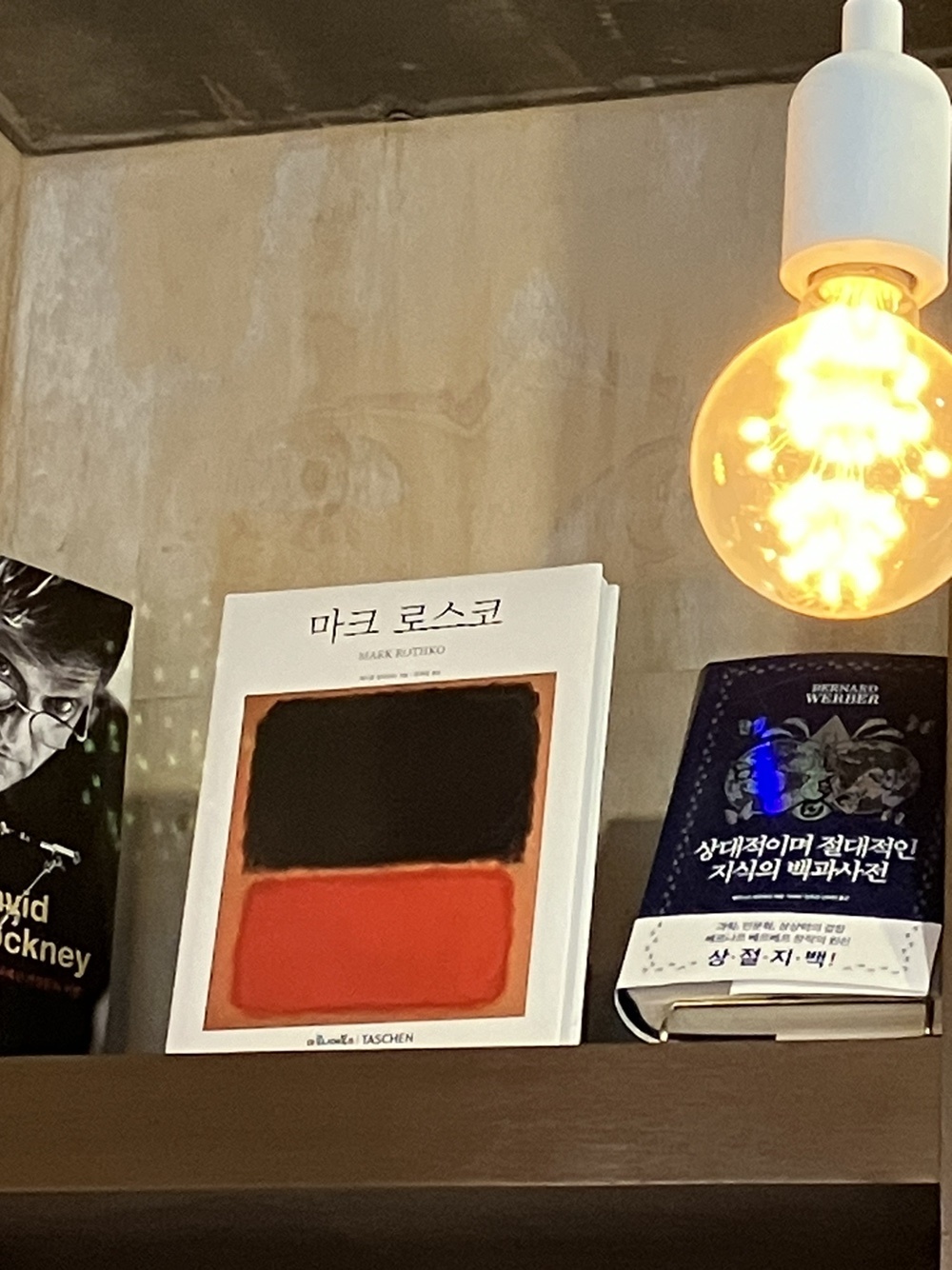

| ▲ 책에 등장하는 '마크 로스코' 그림이 보고 싶어 그 화집을 샀다는 '오조리 바닷가 책방' 주인 |

| ⓒ 박희정 | 관련사진보기 |

지난 여름 방문했을 때, <여름은 오래 그곳에 남아>(마쓰이에 마사시)를 권해준 덕에 탐독의 즐거움을 선사 받았던 나로서는 책방지기님과 나누는 대화가 행복하다. 주인공 사카나시가 후지사와 씨 별장에 갔을 때 감탄해마지 않던 '마크 로스코' 그림이 보고 싶어 그 화집을 샀다며 책방 선반에 전시한 책을 가리킨다.

<글쓰기 만보>(안정효)에서 소설 속에 나오는 버스를 그 시간에 타보려고 터미널에 가는 독자도 있으니 거짓으로 쓰면 안 된다고, '허구'와 '거짓'을 구별해 설명하곤 했는데 책방지기님이야말로 그런 독자구나 싶어 새삼 감동이 일었다.

나는 목포의 '고호의 책방'이야기도 전하고, 방금 다녀온 '시간이 머무는 책방' 이야기도 전했다. 백락의 눈으로 신간을 구비하여 쓸고 닦아 놓은 '오조 바닷가 책방'도 멋지고 헌책을 꾸밈없이 장식해 오가는 사람들에게 쉼을 주는 무인책방 '시간이 머무는 책방'도 근사하다고 말씀드렸다. 책방지기님의 얼굴에 은은한 미소가 번진다.

"저도 오래된 책을 드린 적이 있어요."

동일 업종은 항시 경쟁 관계라고 생각하던 나의 선입견을 일시에 깨트리는 말씀이다. 책을 좋아하는 분들이 각자의 방식으로 책 나눔을 하고 여행객들에게 의미 있는 시간을 선사하는 모습은 '책'이 목적이 되어 서점을 찾아가는 대형책방과 확실히 다르다.

성산 일출봉이 한눈에 보이는 오조 바닷가 책방에서 서점지기님과 마치 오랫동안 만남을 이어온 애틋한 친구가 되어 책이야기를 나눴다. <나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다>(페트릭 브링리)를 샀다. <이처럼 사소한 것들>(클레어 키건)은 방금 나갔다고 해서 <의식의 강>(올리버 색스)을 대신 샀다.

집에서 손가락 몇 번이면 문 앞에 배달해주는 책을 굳이 제주까지 와서 제값 주고 사는 이유는 뭘까? 어리석은 소비처럼 보이지만, 그렇게 얻은 책은 책방의 분위기까지 선사해 준다. 생명체처럼 책장에서 숨을 쉰다.

2월의 끝자락에 단행한 제주 여행도 밤하늘의 별처럼 나의 방식으로 떠돌아 봤다. 3월(나태주)의 첫 부분이 떠오른다. '어차피 어차피/3월은 오는구나/오고야 마는구나//2월을 이기고/추위와 가난한 마음을 이기고/넓은 마음이 돌아오는구나'.

2월의 가난한 마음을 넓혀준 제주 독립 책방에게 인사를 하며 비행기에서 책을 읽었다. 한라봉 초콜릿과 오메기떡이 아닌 제주산 책 두 권을 만지작거리면서.