▲영화 <택시운전사>에서 독일인 기자 위르겐 힌츠페터로 분한 토마스 크레취만

쇼박스

목숨을 거는 일이었다는 반론도 있다. 기사를 사전 검열하고, 유명 언론인조차도 쥐도 새도 모르게 끌려가 고문 받고 죽어 나가던 시절에 진실 은폐의 책임을 언론사에게만 물을 수 없다는 의견도 분명 있다. 하지만, 그런 탄압을 이겨내고 진실을 폭로하고자 해직되고 투옥된 언론인은 칭송받아 마땅하지만, 탄압 때문에 어쩔 수 없다며 '땡전 뉴스'나 반복했던 언론의 과거가 합리화 될 수는 없는 일이다. <워싱턴 포스트> 사주 캐서린. 그는 모든 것을 잃을 위기에서 은폐된 진실의 폭로를 택했다. 군부 독재의 만행에 눈 감았던 언론들. <더 포스트> 캐서린의 결단을 보고도 '우리나라하고는 다르잖아'라고 말한다면 기레기 오명은 영영 벗지 못할 것이다.

'<뉴욕 타임스>는 1면에 펜타곤 페이퍼를 폭로했는데, 우리는 닉슨 딸 결혼 기사나 건졌네.' <워싱턴 포스트> 편집장 벤의 자조 섞인 한탄처럼, 우리 언론들은 탄압이 두려워 진실을 은폐했다기보다 정권이 던져주는 사탕에 눈이 먼 측면도 없지 않다. 정권과 기업이 서로의 이익을 주고받았던 정경유착의 역사만큼이나 오래되고 고약한 것이 권언유착의 병폐다. 대통령과 언론사 사주가 술자리에서 '나는 낮의 대통령. 너는 밤의 대통령'이라고 추켜세우던 건 오래된 적폐라 하더라도, 세월호 참사 때 해경 비판을 자제하라는 지시를 내리고 이승만 특집 다큐를 지시하며 노골적으로 정권에 부역행위를 한 현직 언론인도 한둘이 아니다. MBC, KBS 등 공영방송조차도 국민들에게서 멀어진 건 진실보다 대통령 의중에 포커스를 맞춰 왔기 때문이다.

그러나 우리에게도 펜타곤 페이퍼를 폭로해냈던 <워싱턴 포스트>와 비견되는 역사도 있다. 대기업 부회장을 불러서 야단 치고, 온갖 회유와 압박 속에서도 '태블릿 PC' 진실만을 줄기차게 제기한 방송이 있었다. K스포츠 재단 배후 비선실세 최순실의 폭로에 앞장 섰던 신문도 있었다. 국정농단의 실체를 낱낱이 까발리는 방송과 기사를 앞에 놓고 국민들은 경악했고 분노했고, 분노의 촛불이 광화문을 메웠다. 훗날 영화로 다시 제작해도 될 만한 내용을 2016-2017년 일부 언론과 국민들이 만들어 낸 것이다. 대한민국의 언론은 부끄러운 역사만 있는 것도 아니다.

▲영화 <더 포스트>. <워싱턴 포스트>의 발행인인 캐서린 그레이엄으로 분한 메릴 스트립

CGV 아트하우스

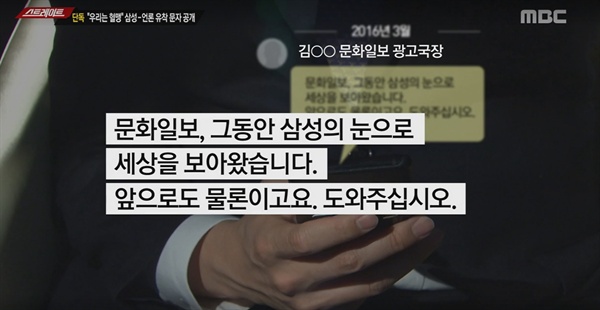

뉴스는 역사의 초고다, 은폐보다는 내보이는 게 언론이다'언론은 통치자를 섬기는 것이 아니라 국민을 섬겨야 한다.' 영화의 대미를 장식하는 법원의 판결문은 오히려 평범하다. 언론이 통치자보다 국민을 섬겨야 한다는 것은 민주주의에서 상식에 가깝다. 그러나 40여 년 전 <워싱턴포스트>는 이 사실을 확인하기 위해 사주와 언론사의 모든 것을 걸고 싸웠다. 40여 년 지난 대한민국, 여전히 언론은 국민의 눈높이를 맞추지 못한다. 국민을 섬기는 것이 아니라 자본과 권력을 섬기는 언론이 부기지수다. '그동안 삼성의 눈으로 세상을 보아왔습니다. 앞으로도 물론이고요. 도와주십시오. 저희는 혈맹입니다.' MBC <스트레이트>가 폭로한, 모 신문사 간부가 삼성 장충기 미래전략실 차장에게 보낸 문자다. 얼굴이 화끈거리는 내용이다. 최근에는 BBC 기자가 한국 언론에 "내 기사를 공정하게 번역해달라"고 주문하는 일도 있었다.

▲MBC <스트레이트> 방송 중 공개된 문자 내용. "그동안 삼성의 눈으로 세상을 보아왔습니다"라고 적혀 있다.

MBC

▲'문재인 대통령 공산주의자' 관련 BBC 오역 논란에 대해 트위터를 통해 공개적으로 문제제기를 한 BBC 서울특파원 로라 비커를 BBC 뉴스 코리아에서 인터뷰 했다. 이를 자체 제작한 영상이 페이스북에서 화제를 불러 모으고 있다. BBC 뉴스 코리아 페이스북

스티븐 스필버그 감독의 <더 포스트>는 울림이 큰 영화다. 특히 발행인 캐서린의 고뇌가 압도적이다. 차분하게 그러나 뚜렷하게 국민의 알권리를 주장하는 그의 언변은 매혹적이다. '뉴스는 역사의 초고라고 말했어요.' 죽은 남편의 말을 빌려 언론관을 이야기 한다. '완벽하진 않지만 계속 써나가는 것 그게 우리의 일이죠.'

언론인들. 언론을 공부하는 사람들. 모두 보기를 권한다. 이재용 부회장의 항소심 판결문을 매체에 게시했다는 이유로 출입정지 1년의 중징계를 내린 법원 출입기자단. '언론은 통치자를 섬기는 것이 아니라 국민을 섬겨야 한다'는 30년 전 미국 법원의 판결을 되짚어 볼 기회를 가졌으면 한다. 판결문 공개는 개인 사생활 침해 소지가 있다고? 그건 국민이 판단할 몫이다. 뉴스는 역사의 초고다. 완벽하지는 않지만 은폐하는 것보다는 쓰고 내보이는 게 언론인의 일이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글7

역사의 진보는 냉철한 시민의식을 필요로 합니다. 찌라시 보다 못한 언론이 훗날 역사가 되지 않으려면 모두가 스스로의 기록자가 되어야 합니다. 글은 내가 할 수 있는 저항입니다

한국언론 오역 비판한 외신기자, 왜 부끄러움은 내 몫인가