기사를 시작하기 전에저는 올 시월에 처음 열리게 될 '서울국제환경영화제'의 프로그래머로 일하고 있는 사람입니다. 그런 탓에 많은 영화제들을 돌아다니지요. 제가 주로 보고 다니는 영화는 환경 영화제에 적합할 작품들이에요. 많은 경우 전문적인 환경 영화제에 다니기도 하고 우리가 그 이름을 익히 들어 아는 영화제들에 가더라도 주로 환경 영화제에 적합할 작품들을 보고 다니죠.

‘에이, 환경 영화…’하면서 실망하실 분들께 여쭈어 봅니다. '환경 영화' 하면 어떤 것들이 떠오르시나요? '동물의 왕국'류의 자연 다큐멘터리물들이요? 아니면 환경 운동가들이 데모하는 장면으로 채워진 보도물들?

맞습니다, 그런 것들도 포함되지요. 하지만 생각하시는 것보다 훨씬 다양한 류의 영화를 볼 수 있는 곳이 환경 영화제랍니다. 환경 영화제가 과연 뭘까, 하는 호기심을 가지신 분들, 환경 영화제는 따분할 거야, 하는 선입견을 가지신 분들, 그리고 환경 영화제는 정말 흥미있는 영화제일 테니 꼭 가봐야지 하고 기대하시는 분들, 이 모든 분들이 실망하시지 않는 기사를 써볼 작정입니다.

또한 저는, 영화제에 갔을 때 보았던 풍광들에 대해서도 많이 쓰는, 그래서 영화제 겸 여행기가 되는 글을 쓰려고 합니다. 저는 '환경 영화제' 프로그래머로서 그 영화제가 열리는 도시의 풍광에도 늘 관심을 가지게 되거든요.

물론 영화제 주최측이 그 영화제 때문에 특별히 도시 환경을 개선하려는 노력을 하는지 여부에 대해서는 잘 알지 못하지만 싫든 좋든 저는 영화제가 열리는 도시에 짧게는 일주일, 길게는 열흘 넘게 머물면서 그 도시의 환경 상태와 영화제를 엮은 종합적인 인상을 가질 수밖에 없게 되더라고요.

워싱턴 환경 영화제'워싱턴 환경 영화제(Environmental Film Festival in Nation’s Capital: 이하 워싱턴 영화제)'는 올해로 벌써 12회를 맞는, 환경 영화제 치고 꽤 오랜 역사를 가진 영화제랍니다. 3월 18일에서 28일까지, 무려 열하루 동안 열린 이 영화제에서 상영된 환경 영화들은 모두 90편이었어요.

우선 워싱턴에 대한 제 개인적인 인상을 말씀드릴께요. 워싱턴으로 가는 비행기 안에서 그곳에 사는 교포 분들께 여쭈었지요. “밤에 시내를 돌아다녀도 별로 위험하지는 않죠?”

일의 성격상 밤늦게 돌아다닐 일이 많은 저로서는 어느 도시를 가나 먼저 하게 되는 질문이었지요. 그렇지만 미국의 수도인데, 뭐 위험하겠어, 하는 마음으로 던진 질문이었어요. 그러나 의외의 대답이 돌아왔습니다.

“워싱턴 시내를 밤에 돌아다니신다고요? 큰일날 소리!” 두 분은 모두 워싱턴 교외 지역에 사시는 분들이었고 백악관과 박물관 구경하러 낮에 시내를 돌아다닌 일 외에는 워싱턴을 크게 돌아다닐 일도 없었지만 밤이 되면 “흑인 천지”이며 매우 위험하다는 이야기는 수도 없이 들었다는 거예요.

과연 워싱턴 시내에는 흑인들이 많더군요. 그러나 “흑인=범죄자, 혹은 잠재적 범죄자”라는, 우리가 할리우드 영화에서 알게 모르게 각인 받았던 것과 달리 워싱턴의 흑인들은 다양한 계층인의 모습을 보이고 있었습니다. 근사하게 차려 입은 패션 모델이나 비즈니스맨, 씩씩한 대학생들을 전철에서 자주 볼 수 있었죠.

너무나 당연한 이야기를 하고 있다고요? 아니요, 저는 오히려 그런 흑인들을 보면서 제가 “주입받은” 시각 정보가 제 머리 속에 얼마나 견고한 고정 관념을 심어 두었나 하는 걸 확인할 수 있었답니다. 어라, 이렇게 말쑥한 흑인들이 있다니, 하고 놀라는 저 자신을 보면서 말이죠.

잠깐 워싱턴의 전철 분위기를 말씀 드리고 영화제 이야기로 넘어갈게요. 세계 어느 곳에서도 볼 수 없었던 그 음산하면서도 장엄한 분위기, 환한 서울 시내 지하철과는 달리 워싱턴의 '메트로'는 마치 영화 '메트로폴리스'나 '빅 브라더'의 배경처럼 어둡고 단색조랍니다. 콘크리트 벽이 드러나 있어 말 그대로 잿빛이고 간접 조명 탓에 희끄무레한 분위기 때문에 그곳에 혼자 밤에 앉아 있노라면 저절로 으스스해진답니다.(아래 동영상 참조)

워싱턴 영화제의 조직상 특성은 일단 워싱턴 중심에 위치한 스미소니언 박물관 산하의 여러 박물관에서 영화를 상영한다는 거였어요. 솔직히 박물관을 그리 좋아하지 않는 저로서는 스미소니언 박물관이 여러 개의 박물관으로 구성되어 있다는 것조차 알지 못했죠.

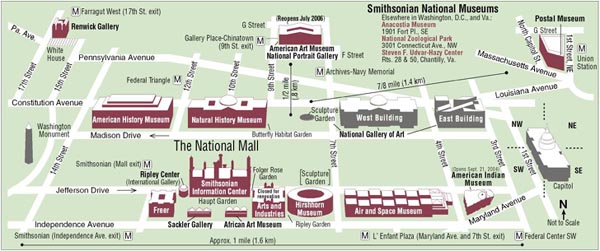

그런데 막상 가보니 아래 그림에서 보시는 것처럼 여러 개의 박물관이 스미소니언 박물관이라는 이름으로 묶여져 있더라구요. 문제는 이 박물관들 사이의 거리가 걸어서 다니기에는 상당히 멀다는 거죠. 영화 보러 뛰어다니느라 정말 힘들었답니다.

|

| ▲ 스미소니언 박물관 전경 |

| ⓒ 스미소니언 박물관 | 관련사진보기 |

박물관 상영관을 이용하여 영화제 진행을 하니 여러 가지 이점이 있더군요. 첫째, 박물관에서 환경 영화 상영을 자체 프로그램으로 간주하기 때문에 대관료를 내지 않아도 된다는 점, 둘째, 박물관 관람을 하러 온 사람들을 관객으로 끌어들일 수 있다는 점이지요. 물론 상영관의 상태는 일반 극장 못지 않게 좋습니다.

앞서 언급한 바와 같이 올해로 12회를 맞게 되는 워싱턴 영화제의 한해 평균 관객은 만여 명. 오는 이들은 대개 가족 단위의 관람객과 같은 일반인들 외에 환경 운동가나 환경 전문 교수, 학생과 같은 전문가 집단뿐 아니라 오륙십 대의 장년층 인구도 많았습니다. 잠시 선진국이라 환경 의식이 앞서있는 사람들이 많아서인가, 하는 생각을 해보게 되었지요.

|

| ▲ 워싱턴 영화제 집행위원장 플로 스톤(Flo Stone) |

| ⓒ 강윤주 | 관련사진보기 |

집행위원장인 플로 스톤(Flo Stone)과는 영화제 중간 중간 가끔씩 만나 이야기할 시간밖에 없었습니다. 65세라는 나이가 믿어지지 않을 만큼 활발하고 명랑한 그녀는 한국의 환경 영화제 이야기를 듣자 반색을 하며 꼭 한번 오고 싶다고 했지요.

그녀와 나누었던 이야기 중에 인상적이었던 것은 기업과의 관계였습니다. 저희 영화제 역시 기업의 지원 없이는 힘든 상황인 만큼 워싱턴 영화제가 기업과의 관계를 어떻게 유지해 나가고 있는가 하는 점은 제게 초미의 관심사 중 하나였지요.

환경 영화제에서 열린 행사 중에 환경 영화를 만드는 감독들과 함께 환경 영화의 앞날에 대해 이야기하는 시간이 있었는데 그 자리에 마침, 영화제에 꾸준한 지원을 해주었던 포드 자동차 사람들이 왔다는 거지요. 그쪽 사람들이 온 것을 알게 된 감독 한 사람이 포드 자동차에 대해 신랄한 비판을 퍼부었다는 겁니다.

영화제 집행위원장으로서 다소 당혹스럽지 않았느냐고 묻자, 플로는 해맑게 웃으며 왈, “당혹스럽긴 했지요. 웃음이 나와서 참을 수가 없었거든요. 결국 나는 그 세미나장을 나와 혼자서 킥킥대며 웃을 수밖에 없었답니다.”

웃음을 거두고 하는 그녀의 말이 인상적이었어요. “우리가 포드사로부터 환경 영화제를 위해 돈을 받는다고 해서 그들을 비판하기 두려워한다면 안 되겠지요. 지원받는 것은 지원받는 것이고, 비판할 점은 비판해야 하는 겁니다. 이 태도를 견지하지 않는다면 우리 영화제의 생명도 끝이지요.”

거꾸로 말하자면 자동차 회사 포드 역시 그 비판을 감수하면서도 환경 영화제에 지원을 한다는 뜻이니 어찌 보면 포드 자동차 역시 범상치는 않다고 할 수 있겠죠?

기사가 너무 길어지는 듯해 이번 글은 여기서 마칠까 합니다. 다음 번 글에서는 워싱턴 영화제에서 보았던 영화를 소개해 드릴께요. 재미있고 의미있는 영화가 무척 많답니다.

@BOX1@

@REL@