큰사진보기

|

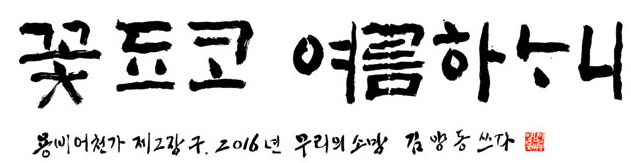

| ▲ <교수신문>이 내놓은 2016 우리의 소망 김양동 계명대 석좌교수가 쓴 글씨로, <교수신문>에서 가져왔다. |

| ⓒ 교수신문 |

관련사진보기 |

요새도 어려운 문자 쓰기를 좋아하는 사람이 많다. 방귀깨나 뀐다는 이들이 새해 덕담이라고 내놓는 말들을 보면 너나없이 한자말 섞어 쓰기 일쑤다.

말이란 본디 소통을 바라고 생겨난 것 아닌가. 따져보면 알아먹지 못하는 말은 말도 아니다. 그런데도 남이 알아듣지 못하게 말하는 것을 자랑으로 여기는 사람들이 여전히 많다. 그 가운데 <교수신문>이란 데도 그랬다. 문자깨나 쓰는 학자들이 보는 신문이니 그럴 만도 하겠다. 더러 끼리끼리 돌려보는 신문이니 자기들끼리 알아들으면 그만 아니냐고 하면 할 말은 없다. 하지만 자꾸 그러다보면 알아먹는 사람과 알아먹지 못하는 사람이 갈라진다. 소통하자고 쓰는 말인데 그 말이 사람 사이를 갈라놓은 셈이다.

'교수신문'에서 한 해 끄트머리에 가서 내놓은 '올해의 사자성어'나 한해를 시작하면서 꺼내놓는 '희망의 사자성어'는 우리 사회를 적절히 꼬집기도 하고 더 좋은 뒷날을 말하기도 했다. 일테면 2014년 말에는 사슴을 가리켜 말이라고 한다는 '지록위마'로 세월호 참사를 사고로 둔갑시켜 국가의 실패를 덮는 것을 꼬집었다. 지난해 말에는 '나라 안이 온통 어둠에 덮힌 것처럼 어지럽다'는 '혼용무도'를 뽑았다. 그 속에 담긴 생각이야 참 우뚝하지만 알아먹지 못할 때가 허다했다. 우리 옛이야기나 말들을 두고 굳이 사자성어를 끌어다 쓴 까닭이 무엇이냐는 비판도 끊이지 않았다.

그랬던 <교수신문>이 올해 희망의 글귀로 '곶 됴코 여름 하나니'를 꺼내놓았다. <용비어천가> 2장에서 따온 말이다. 꽃이 좋고 열매가 많다는 말. 짝짝짝 손뼉 쳐줄 일이다.

이에 민병희 강원도교육감은 지난 4일 시무식에서 '곶 됴코 여름 하나니'라는 글귀로 "올해 웃음꽃이 만발하고 뜻한 대로 풍성한 결실을 맺기를 바란다"고 말했다.

<교수신문>은 "모든 사람들이 '꽃과 열매를 풍성하게 맺는' 시간, 기회의 확대와 번영의 결실을 맺을 수 있길 소망"한다고 했다. 그 바람처럼 우리 사회든 우리 말이든 꽃이 가득 피어나고 열매가 풍성하게 맺으면 좋겠다.