큰사진보기

|

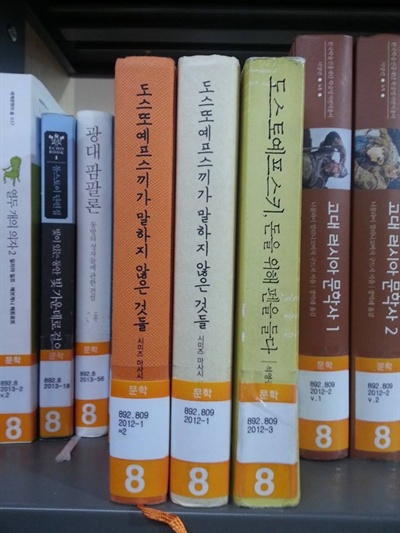

| ▲ '도스토옙스키', '도스또예프스끼'는 이명동인? 서울도서관 서가에 <도스토예프스키, 돈을 위해 펜을 들다>와 <도스또예프스끼가 말하지 않는 것들>이 나란히 꽂혀 있다. |

| ⓒ 전상봉 |

관련사진보기 |

달포 전이다. 서울도서관 서가에서 <도스토예프스키, 돈을 위해 펜을 들다>(예담)와 <도스또예프스끼가 말하지 않은 것들>(열린책들)이라는 책을 발견했다. '<죄와 벌>의 작가이자 러시아의 대문호의 이름이 왜 다르게 표기돼 있지?'하는 의문이 일었다. 해서 휴대폰을 꺼내 서가에 꽂힌 책을 찍어 페이스북에 올렸더니 여러 개의 댓글이 달렸다.

"'도스또예프스끼'가 더 원어에 가깝네요. 전 메히꼬를 멕시코라고 발음하는 것도 거슬리더라구요.""창비사는 외래어 표기법을 따르지 않고 자기들만의 기준을 갖고 있습니다. 피카소도 삐까소라고 합니다. ^^""뭐가 맞는 거유? 나도 헷갈려서.ㅎ"궁금하고 헷갈리는 건 나 또한 마찬가지. 해서 인터넷을 검색하고 자료를 찾아봤다. 결론부터 말하면 외래어 표기법상 '도스토옙스키'가 맞다. 그런데 창비와 열린책들 등 몇몇 출판사들은 국립국어원의 외래어 표기법을 따르지 않고 '도스또예프스끼(열린책들)', '도스또옙스끼(창비)'로 쓴다.

제정 러시아의 소설가(1821~1881), 19세기 러시아 리얼리즘 문학의 총아, 톨스토이와 함께 러시아가 자랑하는 세계적인 문호, <죄와 벌>, <백치>, <악령>, <카라마조프의 형제> 등의 대표작을 남긴 그는 왜, 한국에서 이명동인(異名同人)이 되고 말았을까?

파열음 표기에는 된소리를 쓰지 않는다외국어에서 빌어다 국어의 일부로 쓰는 말이 외래어다. 외래어 표기법은 외국어를 우리말로 표기할 때 쓰는 원칙을 정해 놓은 것이다. 1986년 1월 7일 문체부 고시(제85-11호)로 발효된 외래어 표기법은 현재에 이르기까지 외래어 표기를 규정하는 기본틀이다.

외래어 표기법은 다섯 개의 원칙으로 구성된다. 제1장 표기의 원칙, 제2장 표기 일람표, 제3장 표기세칙, 제4장 인명·지명 표기의 원칙, 그리고 외래어 용례의 표기 원칙으로 구성된다. 이중 총칙에 해당하는 제1장 표기의 원칙을 구성하는 다섯 개의 조항은 다음과 같다.

제1항 외래어는 국어의 현용 24 자모만으로 적는다.제2항 외래어의 1 음운은 원칙적으로 1 기호로 적는다.제3항 받침에는 'ㄱ,ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅂ,ㅅ,ㅇ' 만을 쓴다.제4항 파열음 표기에는 된소리를 쓰지 않는 것을 원칙으로 한다.제5항 이미 굳어진 외래어는 관용을 존중하되, 그 범위와 용례는 따로 정한다.이들 조항 중 가장 큰 쟁점은 '파열음 표기에는 된소리를 쓰지 않는다'라는 제4조다. 국립국어원의 '

외래어 표기법 해설'에 따르면 유성·무성의 대립이 있는 파열음을 한글로 표기할 때 유성 파열음은 평음(ㅂ, ㄷ, ㄱ)으로, 무성 파열음은 격음(ㅍ, ㅌ, ㅋ)으로 표기한다고 설명한다.

외국어의 무성 파열음은 우리말의 격음에 가까운 것도 있고, 경음에 가깝게 들리는 경우도 있다. 세계 공용어로 쓰이는 영어의 무성 파열음은 우리말의 격음에 가깝다. 반면 프랑스어나 일본어의 무성 파열음은 격음보다는 경음에 가깝다. 그럼에도 외래어 표기법은 무성 파열음의 격음 표기만을 허용한다. 국립국어원은 외래어 표기의 간결성과 체계성을 그 이유로 내세운다. 언어에 따라 같은 무성 파열음이라도 어떤 때는 격음으로, 어떤 때는 경음으로 적어야 하는 번거로움을 피하고 표기의 일관성을 유지하겠다는 취지다.

외래어 표기법은 외국어의 "정확한 발음 전사는 어차피 불가능한 것"이라는 전제를 깔고 있다. 예컨대 프랑스어나 일본어의 무성 파열음은 경음에 가깝지만 격음에 가깝게 들리는 경우도 없지 않다. 이처럼 완벽한 원음 표기가 불가능하기 때문에 국립국어원은 "규정의 생명인 간결성과 체계성을 살려서 어느 한 가지로 통일하여 표기"하자는 원칙이 외래어 표기법에 녹아 있다고 밝힌다.

"된소리가 격음에 비해서 그 기능 부담량이 훨씬 적다"는 우리말의 특징 또한 경음 표기를 배제하는 이유 중 하나이다. 국립국어원은 여기에 더해 외래어 표기에 된소리를 허용할 경우 실생활에서 쓰이지 않는 '뽜, 쀼, 뛔, 꼐' 등과 같은 음절을 써야 하는 부담을 방지한다는 것도 경음 배제의 이유라고 설명한다.

이 같은 이유에서 프랑스어, 일본어, 중국어, 러시아어, 스페인어, 이탈리아어 등의 언어는 본래소리(원음)와 다소 거리가 있는 격음만으로 표기되고 있다. 다만 예외적으로 타이어, 베트남어, 말레이인도네시아어에 한해 된소리 표기는 허용된다.

문체부는 2004년 12월 28일자 고시 제2004-11호('동남아시아 3개 언어 외래어 표기 용례집')를 통해 베트남어, 타이어, 말레이인도네시아어의 된소리 표기를 허용한 바 있다. 동남아 3개 언어에 대한 된소리 표기 허용은 이들 언어가 우리말의 파열음 체계(평성, 격음, 경음)와 같기 때문이라는 게 국립국어원의 설명이다.

걸리적거린다고 다섯 손가락 중에서 네 손가락만 쓰라고?국립국어원의 외래어 표기법에 가장 크게 반발하는 출판사는 창비다. 외래어의 원음 표기를 중시하는 창비의 규정과 정부가 고시한 외래어 표기법이 맞지 않다는 것이다.

"정부가 고시한 외래어표기법에서는 인정하지 않는 경음(된소리)을 사용하는 것이 원음(原音)을 중시하는 창비 외래어표기법의 가장 두드러진 특징이다. 그 대표적인 예가 '빠리'인데, 눈 밝은 독자라면 창비에서 나온 홍세화(洪世和)의 저서 이름이 '나는 파리의 택시운전사'가 아니라 '나는 빠리의 택시운전사'라는 것을 알고 있을 것이다. 이 책의 저자가 주창하는 관용의 정신도 '톨레랑스'가 아니라 '똘레랑스'라고 표기되어 있다." - 염종선, '이딸리아는 어디에 있는 나라인가'(창작과비평, 2011년 겨울호)창비 인문사회출판부장 염종선은 우리말 자음에는 ㅍ, ㅌ, ㅋ뿐 아니라 ㅃ, ㄸ, ㄲ이 엄연히 존재하고 쓰이고 있는데 왜 된소리를 쓰면 안 되냐고 따진다. 그러면서 무성 파열음의 된소리 표기를 허용하지 않는 외래어 표기법은 마치 "걸리적거린다고 다섯 손가락 중에서 네 손가락만 쓰는 것과도 같다"고 질타한다.

염종선의 비판 논지는 외래어 표기법이 '영어 중심적인 발상'에 기초하고 있다는 것이다. "영미인들은 프랑스나 러시아 등 외국에서 들어온 단어에 나오는 p, t, k를 (우리식으로 표현하자면) ㅍ, ㅌ, ㅋ으로 읽어주면 그만이다. 영어에는 ㅃ, ㄸ, ㄲ에 해당하는 발음이 없기 때문"이라는 것이다. 하지만 영어와 달리 우리말에는 된소리(ㅃ, ㄸ, ㄲ)가 있는데 왜 프랑스나 러시아 등에서 들어온 말을 굳이 영어식 발음으로 써야 하느냐는 주장이다.

창비말고도 외래어 표기법에 반기를 든 출판사는 또 있다. 열린책들이다. 설립 초기 러시아 소설을 주로 번역 출간했던 열린책들은 창비와 달리 러시아어에 한해 된소리 표기를 하고 있다. 이유는 역점을 두고 펴내는 러시아 문학 작품을 원음에 가깝게 표기하기 위해서란다.

오렌지와 어륀지, 자장면과 짜장면

큰사진보기

|

| ▲ 광화문광장의 세종대왕상. 한글날은 <세종실록> 28년(1446) 9월조의 “이 달에 훈민정음이 이루어지다(是月訓民正音成)”라는 기록을 근거로 제정되었다. |

| ⓒ 전상봉 |

관련사진보기 |

파열음의 된소리 허용 여부에 대한 쟁점은 '외래어의 표기의 간결성과 체계성' 대 '원음에 가까운 표기'의 문제로 압축할 수 있다. 현재 대부분의 출판사들은 정부가 고시한 외래어 표기법을 따른다. 여기에 창비와 열린책들 등 몇몇 출판사가 된소리 사용을 금하는 외래어 표기법에 문제제기를 하고 있는 실정이다.

국립국어원에 문의한 결과, 공문서는 외래어 표기법에 따라야 하지만 출판사에서 발행하는 책들의 경우 강제력을 행사하지 않는다고 한다. 문제는 '도스토옙스키'와 '도스또옙스끼'의 예처럼 동일한 어휘의 서로 다른 표기로 인한 혼란이 적지 않다는 점이다. 이런 혼란 때문에 된소리를 허용하는 창비는 자사 출판 교과서와 어린이책에 한해 외래어 표기법을 따르고 있다.

외국어의 원음을 완벽하게 우리말로 표기하는 것은 불가능하다. 이명박 정부 인수위원장이었던 모 대학 총장의 말처럼 '오렌지'를 굳이 '어륀지'라고 표기할 필요는 없다. 그렇다 쳐도 원음에 가깝게 표기할 수 있는데 이를 배제해서도 안 될 일이다. 가능한 범위에서 원음에 가깝게 표기하는 것이 외래어의 본뜻을 살리는 데도 보탬이 될 것이다.

필요하다면 2011년 8월 '자장면'과 '짜장면'을 표준어로 인정한 것처럼 복수의 표기 기준을 마련할 수도 있을 것이다. 안타까운 것은 국립국어원이나 문제제기를 하는 창비 등의 출판사나 국민들의 언어생활의 혼란을 막기 위한 방안 마련에 적극적이지 않다는 사실이다.

외래어 표기의 혼란을 막기 위해 국립국어원이 적극 나서야 되지 않느냐는 전화 통화에 돌아오는 답은 민원을 넣으라는 답뿐이었다. 이 같은 국립국어원의 태도는 비판받아 마땅하다. 정부의 언어정책을 관장하는 기관답게 국립국어원은 외래어 표기의 혼란을 막기 위해 적극적인 태도를 보여야 한다.

"한글은 외국어 원음에 아주 가까이 표기할 수 있는 능력이 있으며, 지금은 사라져 버린 자모까지 복원한다면 원음 모사 가능성은 몇배로 확장될 수 있다"(염종선, 앞의 글)고 주장하는 창비 또한 문제해결에 적극적이지 않다. 된소리 표기 허용의 소수 입장을 대변하는 창비는 외래어 표기에 대한 내부 규칙을 공개하고 외래어 표기법의 개선을 위한 사회적인 논의에 더욱 적극적으로 나서야 한다.

세종대왕이 "나랏말싸미 듕귁에 달아 문자와로 서르 사맛디 아니"하여 훈민정음을 창제, 반포한 애민정신을 부디 국립국어원과 창비 등의 출판사가 발휘해 줄 것을 '어린 백성'은 바라마지 않는다.

덧붙이는 글 | 전상봉 기사는 서울시민연대 대표로 활동하고 있습니다.