추석이 다가왔습니다. 올해는 무더위에 늦은 장마에 시달리던 터라 가을과 함께 다가온 추석이 더 반갑기도 합니다.

한가위 하면 떠오르는 것이 송편인데요, 이 송편은 그럴만한 가치를 가진 음식입니다. 지금이야 쉽게 먹을 수 있지만 고대에는 특별한 의미를 가진 특별한 음식이였습니다. 말그대로 '특식'이었던 셈이죠.

고대사회에서 밥을 해먹는 솥은 토기였습니다. 비록 그 기술이 차츰 나아졌다고 하지만 유약을 바르지 않고 그대로 구운 토기는 밥을 해먹으면 흙냄새가 배어났습니다. 만약에 눌러붙기라도 하면 낭패였지요. 구수한 밥맛에 맛있는 누룽지나 숭늉은 무쇠솥이 나온 뒤의 이야기이고, 그 정도의 무쇠를 무기나 농기구로 쓰기도 모자란 판이었습니다.

쇠로 솥을 만들게 된 것은 고려시대에 접어들어서였습니다. 철광석을 다루거나 주조기술이 뛰어나게 된 뒤 고려시대 지방 귀족들은 힘의 상징으로 철로 만든 불상을 만들었습니다. 삼국시대 불상엔 철불이 없습니다. 그래서 혹시 박물관 같은 곳에서 철불을 만난다면 '고려시대것이다'라고 짐작하시면 거의 들어맞습니다.

그래서 좀 산다 싶은 사람들은 다른 용기를 사용해서 밥을 지어먹었습니다. 그것이 바로 '시루'입니다.

큰사진보기

|

| ▲ 장란형토기 긴 계란모양이라서 장란형이라고 이름 붙였는데 우리나라 곡창지대인 전라도 지방에서 많이 발견된다. 이 토기는 시루와 한쌍을 이뤄서 쓰였는데 이렇게 길게 늘어선 모양으로 솥에 걸면 열효율이 좋아진다. 이 토기 안에 물을 넣고 시루를 얹어서 사용했다 |

| ⓒ 순천대박물관 |

관련사진보기 |

시루에 밥을 해먹으면 깔끔하고 맛있습니다만 그건 보통 사람들로서는 지나친 호사였어요. 쌀이 모든 곡식을 누르고 동양인의 주식이 된 데는 다른 어떤 곡식보다 밥을 지었을 때 불어나는 성질 때문이었습니다. 적은 양으로도 배불리 먹을 수 있었으니까요. 하지만 시루에 밥을 찌면 이야기가 달라집니다. 양이 그다지 늘어나지 않거든요. 그래서 일반 가정집에서 시루로 밥을 해먹는 일은 불가능했습니다.

그런 까닭에 경주 사는 사람들이 다 모여 한바탕 축제를 벌이는 한가윗날에 시루로 밥을 짓는 것은 쉽지 않은 일이었습니다. 하지만 떡이라면 달랐지요. 굳이 많은 양을 낼 필요가 없으니까요.

그렇게 해서 한가윗날에는 떡을 해먹었는데요. 이 떡이 송편이 된 것에는 또 숨은 과학이 있습니다. 시루에 찔 때 솔잎을 깔면 솔잎에 살충작용이 있어서 여러사람이 모인 곳에서도 나름대로 위생까지 챙길 수 있었던 것이지요. 그 향기가 배어나니 맛도 좋고요. 보통때 귀족집에서 밥을 해먹을 때는 시루바닥에 대나무나 칡넝쿨 또는 베수건을 깔아서 썼습니다.

신라인들은 소나무가 살충작용이 있다는 것을 잘 알았습니다. 그래서 토기를 만든 뒤에 그 뒤처리로 솔잎을 태워서 검게 그을렸는데 이렇게 하면 나쁜 미생물이 토기의 미세한 틈 사이로 스며드는 것을 막아주었습니다. 그리고 소나무로 도마를 만들면 역시 살충효과가 있다고 합니다.

송편의 모양 속 숨겨진 의미송편은 달의 모양을 만들어서 먹었습니다. 이것은 8월 대보름날이라는 날짜와 더불어 풍년을 비는 의식의 의미도 담겨있습니다.

달은 차고 기울어지는 모습이 뚜렷합니다. 그래서 보름달은 꽉 찬 모양으로 인해 풍요를 상징했고 정월 대보름에 풍요를 비는 의식이 많았습니다. 새해 첫 달에 뜨는 보름달이니까요. 말 그대로 그해 처음 만나는 꽉 찬 달인 것이지요.

달은 고대사회에서 풍년을 가져다주는 여신과 같은 의미였습니다. 곡식의 신, 풍요의 신은 달이었고 그래서 이 해에 첫 수확한 햇곡식이 나오는 달에 의식을 치렀습니다. 우리가 보통 소원을 빌 때 달님에게 빈다고 하지 햇님에게 빈다고 하지 않듯이 달은 어머니와 같은 인정많은 여신이었습니다.

하지만 9월에도 10월에도 보름달은 뜨는데 왜 하필 길쌈에 추수 갈무리까지 엄청 바쁠 때인 8월을 선택한 것일까요? 추수도 다 끝나지 않았는데 추수감사제를 벌이는 셈이지요.

고대사회에 창고가 비는 것보다 더 무서운 것은 '씨앗'이 사라지는 것입니다. 창고가 비는 것은 현재를 굶는 것이지만 씨곡식이 사라지면 미래가 없어지니까요. 그래서 미래를 담은 씨앗은 특별한 곳에 넣었는데 이것이 '신주단지'입니다.

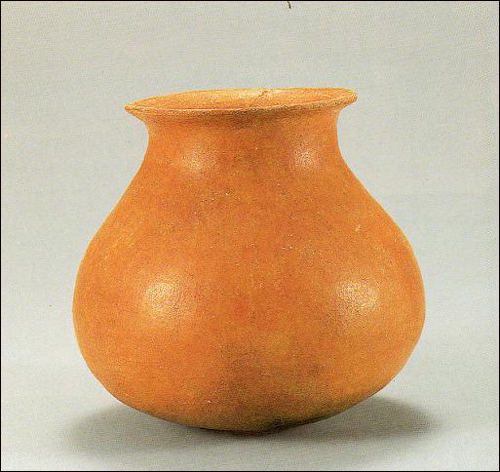

처음 신석기시대 농사짓기를 시작할 무렵 시작된 이 전통이 남아 있는 것은 '붉은색 토기'입니다. 씨앗을 담아 '신주단지 모시듯' 모셨던 이 토기에는 붉은 색을 칠해서 액운이 감히 다가오지 못하게 했습니다. 마을의 미래를 지켜주길 바라는 염원도 담겨있었습니다. 마을의 공동의 씨앗은 특별한 날 특별한 의식과 함께 이 토기에 담겼다가 다음 추수 때 다시 쓰였을 것입니다.

큰사진보기

|

| ▲ 붉은색 토기 보통 붉은간토기라고 한다. 붉은색을 내기 위해 철분이 많이 들어간 흙으로 문질러서 만들기 때문이다. 붉은 색 토기는 고인돌과 함께 사라진다. |

| ⓒ 중앙박물관 |

관련사진보기 |

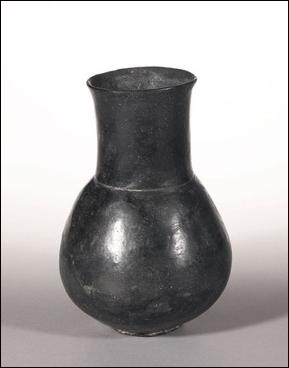

붉은 색 토기는 왕이 나타나면서 사라졌는데요, 더 이상 씨앗의 힘이 아니라 하늘의 대변자인 왕의 힘으로 부족의 미래가 지켜진다고 믿게 된 것이지요. 물론 이때 하늘의 대변자다운 토기가 등장했습니다. 그것이 '검은색 토기'입니다.

검은색 토기가 등장한 까닭은 하늘과 교감할 특별한 물건을 보관하기 위해서인데요 그것이 바로 술입니다. 술을 마시면 몽롱해지는 상태를 하늘과 접신한다고 여긴 것이지요. 의식이 끝난 뒤 하늘의 대변자인 왕이 내려주는 술을 마신 사람들은 그 권능을 믿어 의심치 않았던 것입니다.

큰사진보기

|

| ▲ 검은색토기 역시 검은간토기라고도 한다. 흑연이나 망간같은 검은색 성분이 든 광물로 촘촘하게 문지르면 물이 새지 않는 토기가 만들어진다. |

| ⓒ 중앙박물관 |

관련사진보기 |

이때부터 우리나라 축제는 '음주가무'의 시대로 접어드는데요, 그것은 다른 문화를 가진 중국인들 눈에 그렇게 비친 것이고 원래는 이렇게 하늘과 우주와 혼연일체가 되는 의식이었습니다. 우리가 먹고 마시고 살아가는 모든 것은 자연으로부터 오는 것이었으니 그 자연과 일체감을 느끼는 것은 농경인들로서 너무도 자연스러운 일이었던 것이지요. 제천의식을 마친 후 며칠간 술마시고 춤을 췄는데, 손은 하늘을 향한 어깨춤이었지요. 하늘을 향한 경배의 몸짓이 우리민족의 춤사위였던 것입니다.

바로 이때 붉은 색 토기는 사라진 것일까요? 토기 자체는 사라졌지만 그 전통은 사라지지 않았다는 증거가 신줏단지 혹은 달항아리입니다. 달을 닮은 토기 혹은 도자기의 형태로 만들어진 씨앗그릇은 마을 공동의 창고와 제사상에서는 쫓겨났지만 한 집안을 지켜줄 '신주'로서 모셔지게 됩니다.

첫 수확을 한 날에 벌어지던 부족 최고의 씨앗 교체의식은 집집마다 벌이는 마을공동의 축제인 추석으로 바뀌었습니다. 작년의 묵은 씨곡식을 모아 떡을 쪄먹게 되면서 묵은 냄새를 없애는데 솔잎을 쓰기 시작한 것일지도 모릅니다.

한창 바쁜 8월에 한가위를 선택한 까닭에는 다른 이유도 있는데요. 그것이 8이 특별한 의미를 가진 숫자기 때문입니다. 옛날 동양인들은 우주를 숫자 4와 8로 이해했습니다. 땅은 네모지니까 숫자 4로, 하늘은 둥그니까 숫자 8이었던 것이지요. 그래서 8은 완전하다 둥글다는 의미였어요. 고조선 시대의 법률이 다른 어떤 숫자도 아닌 '8조 법금'이었던 것은 '완전한 법률'이라는 뜻이었습니다.

따라서 가장 둥근달은 일년 중 8월, 그리고 가장 둥근 날은 보름이었던 것이지요. 이날에 축제를 벌이는 것은 너무 당연했던 것입니다. 고구려에서 추수가 끝난 뒤 벌이는 동맹제나 마한지방의 추수감사제가 10월인 것처럼 하늘에 벌이는 축제가 대부분 추수가 완전히 끝난 뒤인 것과 다른 이유는 여기에 있었지요.

덕분에 고대 농경사회에서 벗어나 현대 정보화 사회를 살아가는 우리 후손들은 비싼 물가를 감당해야 하지만요. 하지만 그때나 지금이나 모두가 풍요롭기를 바라는 마음이야 한결같을 테니 그 정도의 수고는 견뎌온 것이겠지요.