▲<열 개의 우물> 캡처 장면안순애와 동료들

안순애

초대 지부장에 이어 다음 조합장도 여자가 선출됐다. 당연한 결과였다. 근로기준법, 노동삼권 등 대단한 법 지식 같은 것들은 우리에게 그다지 중요하지 않았다. '무식한 년들'이라고 우리를 비웃으며 절대 오래가지 못할 거라고 했던 회사를 보며 우린 웃을 수 있었다. 걸음걸이도 당당해졌고, 할 수 있다는 자신감도 생겼다.

초대 주길자에 이어 2대 이영숙 지부장이 당선되자, 회사는 거의 발작을 하기 시작했다. 시키는 대로 일이나 하던 것들이, 주는 대로 받았던 것들이, 임금 인상 테이블에 앉아있으니 회사는 미칠 지경이었을 것이다. 이때부터 회사는 노골적으로 우리를 탄압했다. 남자들은 뒤에서 조정해 반조직 행위를 하게 했고, 여자들을 우습게 보는 남자들은 악랄하게 우리에게 함부로 했다. 그 뿐이 아니었다. 회사는 역대 어용이었던 한국노총, 중앙정보부 대공분실과 공모하여 우리를 탄압했다.

그때 우리는 나체 시위를 했다. 1976년 내 나이 열여덟이었다. 우리가 반정부 투쟁을 하려고 옷을 벗었을까. 노동운동의 대단한 이념으로 무장했다 한들, 이런 처절한 투쟁을 할 수 있었을까. 아니다.

경찰은 지부장과 총무를 무조건 연행하려 했고, 우리는 집행부가 잡혀가면 노동조합에 위기가 올 것임을 직감했다. 그걸 저지하려 노동조합에 몰려들었던 것이다. 경찰들의 무자비한 폭력을 마주하고, 저들은 경찰이고 그래도 우린 여자이니까 맨몸에 손대지 않을 거라는 절박함에 옷을 벗었던 것이다.

그러나 그것은 순진한 생각이었다. 노동자를 사람으로 보지 않는데 여자를 사람으로 보겠는가. 연행해 가는 버스 밑에 울며불며 드러누워 저지해보려 했으나, 맨몸이 된 지부장, 총무, 대의원 언니들을 태운 경찰 버스는 뒷문으로 나갔다. 널브러져 있는 옷과 신발 등을 주섬주섬 모아 사무실에 놓고 경찰서로 몰려가 석방을 외쳤다. 그들 스스로 너무했다고 생각했는지 언니들은 밤에 돌아올 수 있었다. 하지만 밤새 마이크를 잡았던 경찰의 협박이 머리를 떠나지 않았다.

"니년들은 빨갱이다.

잡혀가서 호적에 빨간 줄 그어지면 시집도 못 간다."

똥물 퍼부은 남자들

▲다큐멘터리 <열 개의 우물> 한 장면. 인천 만석동 동일방직.

감 픽쳐스

그렇게 지켜낸 노동조합이었지만, 1978년 2월 대의원을 선출하는 투표장에 똥물을 들고 나타난 남자들은 투표하려는 여성 조합원들에게 무차별적으로 똥물을 퍼부었다. 투표장은 아수라장이 됐다. 여자들이 투표하면 결과가 자명했으니 투표 자체를 못하게 막으려 한 것이다. 그곳에 와 있던 경찰에게 말려야 하지 않냐고 물었지만 돌아온 답은 "이년들아, 닥쳐"였다.

그렇게 124명이 회사에서 쫓겨났다. 그들에게는 공순이 몇 명 내쫓는 것에 불과했을 테지만 노동자들에게 해고는 사형선고나 마찬가지였다. 우리는 그 사건을 '똥물 사건'이라고 말하며 명동성당으로 달려갔다. 물 한 모금 먹지 않고 14일 동안 단식을 하면서 다시 일할 수 있게 해 달라고 김수환 추기경님께 매달렸다. 그리고 5년에 걸쳐 부당해고에 대한 재판을 했으나 결국 패소했다. 사법부는 해고가 정당하다는 판결을 내렸다.

한국노총 위원장이 국민회의 대의원에 출마했을 당시, 그의 지역구 부산에 가서 억울함을 호소하는 호소문을 돌렸다. 그 일로 다섯 명이 잡혀가서 1년 넘게 감옥살이를 했다. 대단한 성명서나 시국선언문을 배포한 것도 아니고, 고작 억울하다는 호소문을 돌렸을 뿐인데 그렇게 오래 감옥살이를 했다.

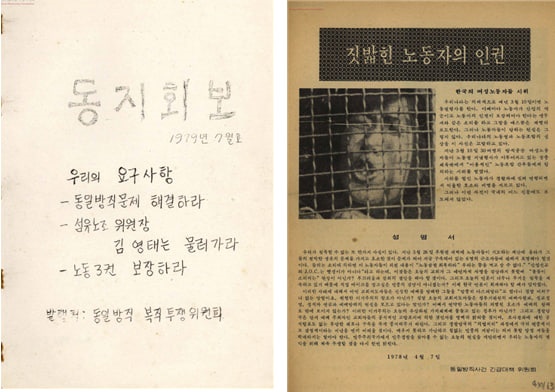

▲동일방직의 회보와 전단지좌: 동일방직 복직투쟁위원회에서 발간한 『동지회보』(1979년 7월호)표지 / 우: 동일방직 사건 긴급대책위원회 성명서

안순애

다시 먹고살기 위해 취업한 공장에서도 번번이 해고됐다. 일명 블랙리스트에 의해 수차례 해고당하는 노동조합 전과자가 돼 있었다. 복직투쟁 하느라 구속 수감된 수는 일일이 다 기억할 수 없을 만큼 많다.

1979년 박정희 대통령이 죽었다는 소식을 들었을때 우린 둥글게 어깨동무를 하고 춤을 췄다. 다시 복직이 될 수 있을 줄 알았다. 우리의 적은 회사지만 정치권력에도 있다는 것을 그동안 싸워오며 알게 됐다. 우리를 투사로 단련시킨 것은 저들의 탄압이었다. 빨갱이라고 해도 겁나지 않았고, 경찰서 잡혀가는 것도 무섭지 않았다.

우리는 이듬해인 1980년 복직의 희망을 안고 한국노총 위원장실 점거 농성을 했다.

당시 누군가는 태어난 지 두 달 된 딸을 데리고 왔다. 그녀는 화장실 세면대에서 똥 기저귀 빨면서 한 달을 지냈지만 전두환이 정권을 잡고 복직의 희망은 절망이 됐다.

정권이 바뀌고 김대중 대통령이 당선된 후 , 1998년 우린 당시 MBC <이제는 말할 수 있다>라는 시사 프로그램을 통해 당시 '나체 시위'를 할 수밖에 없었던 억울함에 대해 말할 수 있었다. 그리고 비로소 우리는' 빨갱이'가 아니라 '민주화운동가'로 인정받았다.

그렇지만 이것으로 우리의 모든 문제가 끝났다고 말할 수 있는 건가. 그동안 우리는 비안간적인 취급을 받으면서 모멸의 상처를 안고 평생을 살았다. 돌이켜보면 참 많이도 울고 다녔다.

복직투쟁을 하면서 수많은 펼침막을 들었다. 그러나 아직도 접지 못한 펼침막이 내 가슴 속에 펼쳐져 있다. 죽어서도 접지 못할.

"노동자도 인간이다. 인간답게 살고 싶다."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글10

"나는 농민이다"

1978년 동일방직 해고노동자.

전국여성농민회총연합 충북연합회장

소이면 중동리 마을이장

이 기자의 최신기사

공유하기

'나체 시위' 여성들, '똥물' 부은 남자들

- 페이스북

- 트위터

- 카카오톡

- 밴드

- e메일

- URL복사