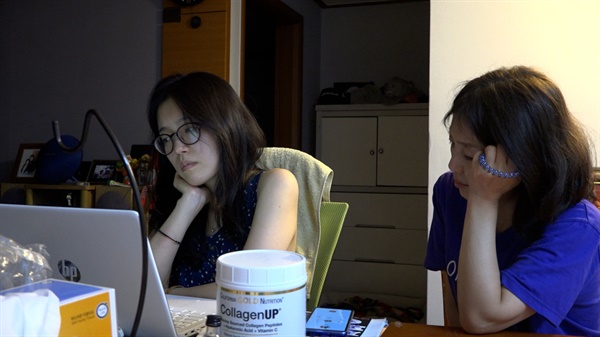

▲<어쩌다 활동가> 스틸컷

(주)시네마달

영화 내내 동경의 눈으로 화면을 바라봤다. 하나의 주제를 떠나지 못하고 같은 이야기를 자꾸 반복하는 사람들이 세상을 변화시킨다고 믿기 때문이다. 이 믿음은 어떤 직업을 가지게 되든 활동가와 같은 삶을 살고 싶다는 마음의 계기가 됐으며, 그런 삶을 위해서는 모종의 준비 혹은 자격이 필요하다는 생각으로 이어졌다. 필요한 사람이 되고, 의미 있는 활동을 할 수 있으려면 그래야 한다고 믿었다.

그러나 <어쩌다 활동가>는 내가 생각하던 작은 세상 보다 더 큰 세상을 보여줬다. 이윤정 활동가와 박마리솔 감독은 당장 맞닥뜨린 문제로, 자신들의 마음을 쥐고 놔주지 않는 문제로 뛰어들었다. 타인의 고통을 보며 느끼는 슬픔과 불편함을, 옳은 일을 해야 한다는 마음을 따랐다. 그렇게 자신을 "적진에서 맨 뒤에 있던 사람이, (앞에) 사람들이 다 빠져서 맨 앞에 서게 된 경우"라고 웃으며 말한 이윤정 활동가는 이제 난민들에게 변호사이자 사회복지사다. 자격은 뛰어든 그 곳에서 만들어졌다.

지치지 않고 뚜벅뚜벅 걸어가는 활동가의 빛나는 모습에 대해 이야기했지만, 이 과정에서 활동가들은 고갈되기 쉽다. 영화가 보여주는 사회 운동의 현실적인 어려움은, 사회의 여러 구멍과 갈등을 활동가의 희생과 헌신으로 메워도 되는지 질문하게 만든다.

<어쩌다 활동가>는 이 모든 내용을 무겁지 않게, 유쾌하게 전달한다. 웃겼다가, 감정을 고조시켰다가, 다시 쉬어가도록 하는 적절한 장면 배치는 뜨거우면서도 잔잔한 이 영화의 독특한 분위기를 만든다. 제목처럼 '어쩌다' 활동가가 됐는지 따라가는 과정 또한 즐겁다. 엄마와 가족, 활동가와 가족, 세대의 연결, 교회와 사회의 관계, 한국에서의 난민 문제로 점차 확장되는 시야와 관계망 또한 이 영화를 더욱 특별하게 만든다.

세상에는 수많은 세상이 있고, 삶은 모르던 세상을 자꾸 만나고 알아가는 과정이라고 생각한다. 박마리솔 감독이 엄마를 통해 자신이 모르던 세상을 자꾸 만나게 된 것처럼, 이 영화 또한 관객에게 새롭게 만나게 될 세상이 될 것 같다. 재미있고, 감명 깊고, 주변에 나누고 싶은 보석 같은 독립영화였다.

▲<어쩌다 활동가> 스틸컷

(주)시네마달

▲<어쩌다 활동가> 포스터

(주)시네마달

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

돈이 외면하는 곳 지키는 사람들이 많아져야 하는 이유

- 페이스북

- 트위터

- 카카오톡

- 밴드

- e메일

- URL복사