▲테리와 팻이 함께한 65년의 시간

NETFLIX

넷플릭스 <그들만의 사랑: 테리와 팻의 65년>은 차별로 빚고, 사랑으로 장식한 테리와 팻의 시간을 보여준다. 둘은 레즈비언이다. 하지만 레즈비언이란 단어를 입으로 꺼내본 적은 없다. 가족에게는 '친구'라고, 이웃에게는 '사촌지간'이라 서로를 소개한다. 죽음을 문턱에 두고서야 테리는 힘겹게 용기를 내 조카에게 고백한다. 돌아온 대답은 다정했다. "그게 뭐 어때서요."

이들이 성 정체성을 숨긴 건 성 소수자를 혐오하던 옛 시대의 광풍 탓이다. 1950년대 미국은 공영방송에서 "미국인 세 명 중 두 명이 성소수자를 혐오하고 불편하게 생각한다"고 주장했고 학교에서는 "경찰에 성소수자가 적발되면 남은 인생은 생지옥"이라고 가르쳤다. 경찰은 불시에 성소수자 클럽을 단속했고 신문에 성소수자의 명단과 직업을 공개했다. 성소수자들은 직업을 잃었고 양육권을 박탈당했으며, 이때문에 목숨을 끊기도 했다.

여성이 바지를 입으면 '남자 행세'를 한다고 체포당하던 시기, 테리와 팻은 여러 의미로 선구자적인 존재였다. 테리는 여자 프로야구 선수로 활동하며 '올 아메리칸 여자 리그'에 출전했다. "눈이 찢어져도 반창고만 붙이고 다시 뛰었다"는 그의 말처럼 야구장에서 몸을 불 싸질렀다. 팻 역시 아이스하키 선수로 활동했다. 이런 그들이 사랑에 빠졌다.

사랑과 기침은 숨길 수 없다는 말은 이 시절에도 통했다. 그들은 스케이트장에서 데이트하며 쪽지를 건네 말 대신 사랑을 표현했고, 모래 폭풍으로 앞이 보이지 않을 때 도로변에서 키스했다. 이후 "세상에 우리 같은 사람이 없으니 도망쳐야 한다"며 미국으로 떠났고 시카고에서 65년, 한 집에서 26년을 살았다.

할머니가 된 지금도 첫 만남을 회상할 때면 "몇십 년이 흘렀는데도 어제 같다"고 말하며, "너랑 함께 할 운명이었다"고 고백하는 테리와 펫. 사랑이 싫다가도 그들을 보면 다시 한번 사랑을 믿어보게 된다. 아니, 믿을 수밖에 없다. 이 모든 차별을 견딜 수 있는 건 사랑밖에 없었기 때문이다.

레즈비언도 사랑 싸움을 한다

▲병상에 누운 팻과 지켜보는 테리

NETFLIX

사실 <그들만의 사랑: 테리와 팻의 65년>이 시종일관 '하하호호' 하는 건 아니다. 사랑의 양가적인 면도 다룬다. 테리와 팻은 게이 커플인 친구들과 대화하며 결혼 이야기를 꺼낸다. "(결혼하지 않은) 지금도 안정적"이란 테리와 달리, 팻은 "결혼해서 나쁠 건 없다"고 생각한다. 결혼에 대한 의견 차에 정적이 흐르고 둘은 흐지부지 대화를 끝마친다.

혼인 신고만 하지 않았을 뿐, 사실상 부부에 가깝기에 상대의 가족과도 부딪힌다. 팻은 테리의 조카들을 어린 시절부터 지켜봤지만, 서먹한 사이다. 조카들은 팻이 "고모를 빼앗아 갔다"며 질투하고, 팻은 테리에게 "조카들에게 모든 걸 말하지 말라"고 당부한다. 결국 악화한 테리의 건강 때문에 요양원을 고민하다가 감정이 폭발해 팻과 조카들은 울고불고하며 싸운다.

흔히 '동성애', '성소수자'를 떠올리면 이성애자와 다를 거라 생각하지만, 다큐멘터리는 사랑 앞에서 누구나 절절매고 힘들다는 걸 보여준다. 사회적 차별을 이겨내기 위해 이민까지 택한 그들조차 사소한 것으로 싸우고 마는 '평범한' 커플이란 걸 깨닫는다. 마지막 장면은 둘의 결혼식, 그들은 백발이 되어서야 더 이상 커플이 아닌 부부로 인정받는다.

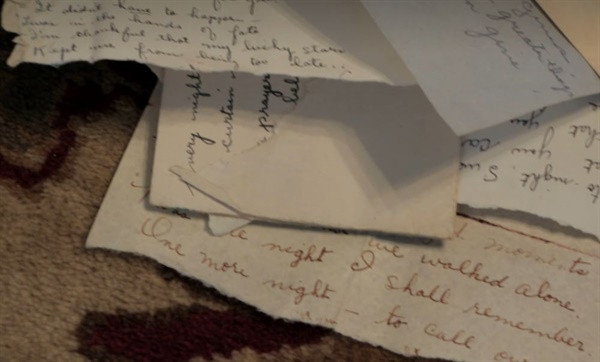

▲성 소수자인 게 들킬까 그들은 편지 하단을 찢었다

NETFLIX

결혼은 오랜 역사 속에 전 인류가 지탱한 제도이자 개인 간의 결합이다. 통과의례 중 하나로 꼽히는 결혼을 통해 우리는 타인과 하나가 돼 새로운 세상을 만들고 경험한다. 신성하고 고귀한 제도의 테두리에서 그 누구도 예외가 될 수 없다. 더 많은 성소수자가 결혼으로 행복하고, 종종 불행해지길 바란다. 테리와 팻처럼 우리 모두에게는 사랑하는 사람과 늙어갈 권리가 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

90세 레즈비언 신혼부부가 말하는 '결혼제도'의 모든 것

- 페이스북

- 트위터

- 카카오톡

- 밴드

- e메일

- URL복사