|

본디 영화속에서 선혈낭자한 장면을 대해도 눈 한 번 꿈쩍 하지 않는지라 가끔 저와 함께 공포영화를 보는 친구들은 아무 반응없는 제게 더 놀라곤 합니다.

한 번은 <스피시즈>라는 영화를 극장에서 보는데 당시 만해도 음향으로 놀래키는 영화가 익숙치 않았던지라 관객들이 꽤 소리를 질러댔지요. 스스로 강심장이라 자부하던 친구와 함께 영화를 보았는데, 갑자기 괴물이 튀어나오는 장면에서도 꿈쩍 하지 않는 제게 친구는 혀를 내둘렀습니다.

그러나 저도 어릴 적에는 텔레비전에서 귀신 비슷한 것만 봐도 이불을 뒤집어 쓰고, 잠도 제대로 자지 못했던 아이였습니다. 셜록 홈즈의 <흡혈귀>라는 책을 집으면서도 단지 제목이 '흡혈귀'라는 이유로 손을 벌벌 떨었던 기억도 있지요.

그 동안 영상물을 너무 많이 접한 탓일까요? 웬만한 영상기법에는 트릭이 다 보여서 어떤 때에는 감독의 의도에 너무 속아주지 않는 제가 좀 얄밉기까지 합니다.

<좀비오>에서 머리를 잘라내는 장면이나 <배드 테이스트>에서 머리 뚜껑(?)만 잘라내고 두개골을 파먹는 장면, <톡식 어벤저>에서 사람 내장을 빼내 줄넘기(?)하는 장면, <네크로맨틱>에서 몸통에 다른 얼굴을 붙여 섹스하는 장면 등…. 소문을 듣고서는 도저히 두 눈을 뜨고 볼 수 없을 것 같았던 장면을, 그것도 노컷필름으로 아무렇지도 않게 보기 시작하면서 이제는 '영화를 만드는 사람들이 이 장면을 구상하느라 얼마나 고심했을까' 하는 생각마저 하게 됩니다.

<헬레이저>의 핀헤드, <나이트메어>의 프레디 크루거, <13일의 금요일>의 제이슨, <스크림>의 비명 마스크, <에이리언>의 괴물 에이리언, <사탄의 인형>의 처키 그리고 수많은 드라큐라, 늑대인간, 좀비, 흡혈귀 등등. <프랑켄슈타인>을 먼 친척으로 둔 공포영화의 괴물들이 스크린을 피바다로 물들이기 위해 얼마나 많은 스케치북이 낙서되어지고 북북 찢겨져 나갔을까요?

그러나 저도 관객의 한 사람인지라 가끔 무서운 영화들이 있습니다. 그것은 실제로 무섭게 보이려고 만든 영화보다는 서서히 다가오는 심리적인 압박감이 스멀스멀 다가올 때입니다.

알프레드 히치콕은 "서스펜스란 드러나는 5분을 위해 30분을 끌고가는 힘"이라고 했지요. 무언가 나타날 법한 것이 드러나지 않는 순간, 심리적인 초조함이 계속되는 순간이 사실 가장 무섭습니다. 공포영화의 마스터피스라 불리는 스탠리 큐브릭의 <샤이닝>은 이러한 순간을 가장 완벽하게 그려냈다는 평가를 받았지요.

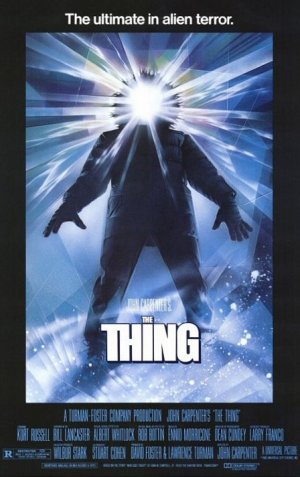

|  | | | ▲ <괴물> 폐쇄공간에서 알 수 없는 존재감에 대한 공포 | | | ⓒ 존 카펜터 | 존 카펜터의 <할로윈>과 <괴물>이란 영화를 비교해보십시오. <할로윈>도 잘 만들어진 공포영화이긴 하지만 개인적으로 <괴물>에 비해 공포감이 덜했습니다. 무참하게 난도질하는 슬래셔 영화인 <할로윈>에 비해 <괴물>은 폐쇄공간에서 심리적인 공포로 관객들을 사로잡습니다.

남극이라는 극한의 곳에서 서로를 믿지 못하는 사람들과 알 수 없는 존재에 대한 두려움이 서서히 아드레날린을 증가시킵니다. 정작 괴물이 등장하는 장면은 많지 않지만, 사실 괴물이 있다는 사실 자체가 무서운 것이지 괴물의 생김새는 별로 중요한게 아니죠.

한편 <좀비오>의 감독 스튜어트 고든은 이런 말을 했습니다. "고지라가 도쿄를 부수는 것보다 손가락을 면도날로 자르는 장면이 더 무섭다"라고요. 즉, 자신의 경험에서 비롯한, 아주 개인적인 공포를 불러낼 때 그 공포감은 극에 달한다는 것이지요.

그래서일까요? 제가 지금까지 가장 무섭게 본 영화들은 <큐어>(구로사와 기요시) <디 아더스>(알레한드로 아메나바르) <새>(알프레드 히치콕) 등입니다. 긴장을 풀어주는 듯 하다가 서서히 공포효과를 증폭시키는 이 영화들은 영화에 집중해야만 그 재미가 배가됩니다.

같은 좀비 영화이지만 조지 로메로의 <시체들의 밤> 시리즈가 최근 개봉한 <새벽의 저주>보다 더 무서운 것은 사람보다 좀비들이 더 인간과 가까운 것처럼 느껴졌기 때문입니다.

또 같은 흡혈귀 영화이지만 <뱀파이어와의 인터뷰> 같은 영화보다 아벨 페라라의 <어딕션>이 더 무서운 것은 이 영화가 뱀파이어들의 진지한 존재의식까지 그려내고 있기 때문입니다. 영원히 죽지 않고 살아야 하는 존재들이 영겁의 굴레에서 고통받는 장면은 인간에게도 시사하는 바가 컸습니다.

마찬가지로 세 가지 버전으로 각각 50년대, 70년대, 90년대에 만들어진 <신체 강탈자들의 침입>을 비교해 보세요. 50년대 돈 시겔의 영화에서 공산주의자를 상징했던 '그들'은 단지 주인공의 악몽일 뿐이었지만, 70년대 필립 카우프만의 영화에서는 가족을 파괴하지요. 또 90년대 아벨 페라라는 군대라는 갇힌 조직에서 벌어지는 공포로 다루었는데, 오히려 70년대에 만들어진 영화가 피부에 와닿을 만큼 더 무서웠습니다.

아쉬운 것은 찾아보려고 애를 썼지만 한국영화 중에서는 그다지 무섭다고 생각할 만한 영화가 없다는 것입니다. 요즘 한국 공포영화는 사운드로 놀래키는 '유령의 집' 스타일의 영화라 실망스럽고요. 또 여고생들의 감정싸움에만 소재가 국한되어 있는 것 같아 안타깝습니다. 60~70년대에 한을 품고 죽은 처녀귀신이 등장하는 사극이 계속해서 제작되었던 것과 비슷한 유행인지도 모르겠군요.

|

| 2004-08-10 15:19 |

ⓒ 2007 OhmyNews |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고