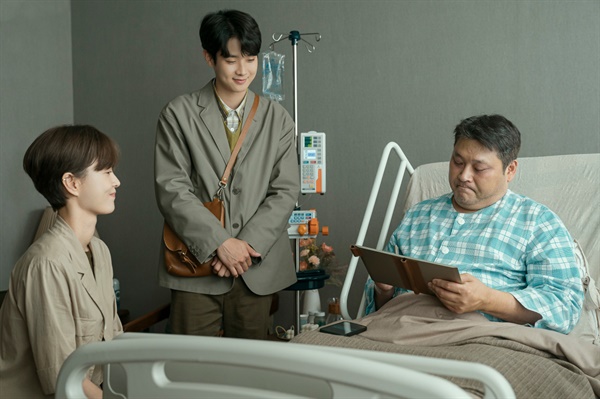

▲영화 <원더랜드> 관련 이미지.

㈜에이스메이커무비웍스

"죽었거나 사실상 죽은 사람을 인공지능으로 복원한다." 이 문장만 봐도 원더랜드 서비스가 초래할 딜레마는 쉽게 예측할 수 있다. 현실과 가상, 진짜와 가짜의 경계선을 어떻게 유지할지가 관건이다. 죽은 이를 그리워하는 이용자가 가상 세계와 현실 간의 경계선을 잊거나 넘기 시작할 수 있으니까. 여기에 SF적인 상상력을 한 숟가락 더할 수도 있다. '극도로 발달한 인공지능이 자아를 갖고 현실로 넘어오려 한다면?'

<원더랜드>는 이 경계선을 개발자, 이용자, 인공지능의 입장에서 다각도로 살핀다. 이때 김태용 감독 특유의 그라데이션 같은 접근법이 눈길을 끈다. 영화는 의미심장한 대사나 사건 대신 주인공의 일상 에피소드를 펼쳐 보인다. 주인공의 그리움이 재회의 기쁨으로, 아픔과 원망으로, 마침내 가상과 현실의 부조화 및 갈등으로 이어지는 과정을 세심히 그려낸다. 관객이 가랑비에 옷 젖듯이 그들의 감정선 속에 스며들 수 있도록.

비주얼 프로덕션에서도 같은 접근 방식을 엿볼 수 있다. <원더랜드>는 현재나 다름없는 근미래를 배경으로 삼았다. 미래라는 걸 알 수 있는 대목은 정인이 사는 아파트의 형태나 지하철 내부 모습 정도가 전부다. 그 덕분에 CG가 순간순간 어색하더라도 원더랜드를 사용하는 사람들의 일상 속으로 자연스럽게 배어들 수 있다.

꿈 때문에 더 아픈 현실

<원더랜드>의 그라데이션은 꿈의 모티브를 반복하는 연출 덕분에 더 아름답게 빛난다. 같은 구도와 상황을 되풀이하되 구체적인 맥락을 바꿔서 감정선의 변화를 디테일하게 보여주기 때문. 예를 들어 영화는 정인이 침대에 엎드려 있다가 잠에서 깨는 모습을 같은 구도로 잡는다. 그런데 일어날 때 정인의 모습은 매번 다르다. 처음에는 인공지능 태주의 전화를 받고 기뻐하지만, 그를 직접 만지거나 느낄 수 없어서 점점 슬퍼한다.

현실의 태주가 코마에서 깨어난 후에는 정인이 침대에서 일어나는 순간에 두려움마저 깃든다. 처음에는 태주가 깨어난 현실이 꿈이고, 인공지능 태주가 현실일까 두려워한다. 하지만 뇌인지 기능에 아직 문제가 남은 태주가 계속해서 사고를 치자 정인은 인공지능 태주에게 더욱 의지하면서 위화감을 느낀다. 그녀는 원더랜드라는 꿈과 현실이 뒤바뀌기를 바라지만, 오히려 그 꿈 때문에 현실을 더 날카롭게 직시할 수밖에 없다.

행복한 꿈 때문에 현실이 더 날카로운 이 낙차는 바이리가 공유하는 경험이기도 하다. '성준'(공유)은 바이리에게 속삭인다. 그들의 세상은 현실이 아니라 꿈에 불과하다고. 처음에는 이 대사가 농담처럼 지나가지만, 다시 등장할 때마다 무게감이 달라진다. 바이리의 자아가 점점 커지고 그녀가 진짜 엄마처럼 말할수록, 딸은 엄마를 만나러 가겠다고 떼를 쓰고, 이 광경을 지켜보는 할머니의 가슴은 찢어지기 때문.

이처럼 <원더랜드>는 꿈과 현실을 거듭 역전시키면서 인공지능이 초래할 존재론적인 문제를 짧은 순간에 감성적으로 인지시킨다. 그러다 보니 한 번 마음의 문을 열면 <원더랜드>의 이야기에는 깊숙이 빠져들 수밖에 없다. 클라이맥스 전까지는 이용자와 인공지능, 모두의 입장에 공감하면서 함께 아파할 수 있으니까.

나이브한 헛발질

▲영화 <원더랜드> 스틸컷

(주)에이스메이커무비웍스

하지만 정작 클라이맥스는 실망스럽다. 이미 무너진 현실과 가상의 경계를 어떻게 다시 바로 세울지 그 방법에 관한 아이디어가 부재했던 모양새다. 축구 경기라면 골키퍼로부터 후방 빌드업은 잘했지만, 정작 상대팀 페널티 박스 안에서의 세부전술이나 약속된 플레이가 없는 셈이다.

위기가 닥치고 해리와 현수는 바이리를 통제하거나 삭제하는 대신 다른 선택을 한다. 데이터는 한 번 삭제하면 되돌릴 수 없으니 바이리의 선의를 믿고, 그녀의 자유도를 올려주면 문제가 자연스레 해결될 것이라고 판단한다.

그런데 이는 두 가지 측면에서 영화의 완결도를 저해한다. 일단 개연성이 약해진다. 개발자의 선택에 대한 설명이 없다시피 하기 때문이다. 데이터 삭제의 부작용을 언급하기는 하나, 그에 대한 복선이나 암시는 앞선 이야기에서 찾아볼 수 없다. 그 결과 두 개발자는 무능력한 데다가 불필요한 캐릭터처럼 보인다. 바이리의 서사도 익숙한 신파로 마무리되는 것 같아 긴장감이 역효과만 남는다.

'신체만 없을 뿐, 자아를 지닌 인공지능을 인간과 어떻게 구분할 것인가?'에 대한 물음도 흐지부지된다. 인공지능의 선의와 이용자의 성찰적 태도에 기대면 된다는 나이브한 결론만 남기 때문이다. SF 세계관을 활용하는 상상력과 용기가 끼어들 공간은 찾아볼 수 없다. 결국 <원더랜드>에는 호아킨 피닉스 주연의 <그녀> 같은 작품으로부터 한 발 더 나아간 부분이 없는 듯하다. 배경이 한국화 됐을 뿐이다.

차라리 시리즈였다면?

물음표가 남는 결말은 감정에 취해 지나친 단점도 다시 보이게 만든다. <원더랜드>는 중반까지 큰 사건 없이 일상을 잔잔히 비춘다. 중반부를 넘어서야 비로소 갈등선이 명확해진다. 달리 말해 주인공의 일상에 감정이입을 하지 못하는 순간, 퍽 지루할 수밖에 없는 영화다.

문제는 몰입을 깨는 지점이 감정 이입을 돕는 장치만큼이나 산재해 있다는 것. 특히 전체적인 구조와 형식이 아쉽다. 정인, 바이리, 그리고 해리와 현수의 이야기는 따로 전개될 뿐만 아니라 중심이 되는 포인트도 다르다. 정인의 이야기가 씁쓸한 로맨스라면 바이리는 눈물겨운 가족 드라마다. 반면에 해리와 현수의 플롯은 코미디에 가깝다. 이 사이를 왔다 갔다 하니 분위기가 엇갈리고 흐름도, 템포도 끊길 수밖에 없다.

차라리 챕터를 끊어서 옴니버스 영화나 OTT 시리즈로 만들면 어땠을까 싶다. 서로 다른 주인공의 이야기를 3개의 챕터로 나눈 뒤, 마지막 챕터에서 후반부 클리이맥스를 다루는 식으로. 그러면 원더랜드가 사람과 사회에 끼치는 다양한 영향력을 더 밀도 있게 다룰 수 있었을 테니. 서로 다른 감정선을 더 깊이 맛보고 나면 클라이맥스의 폭발력도 더 커졌을 것이고.

캐릭터 대신 배우만 보인다

▲영화 <원더랜드> 스틸컷(주)에이스메이커무비웍스

또 애매한 비중을 지닌 채 사라진 몇몇 캐릭터마저 살릴 수 있었을지 모른다. 공유가 연기한 성준이 대표적이다. 그는 원더랜드 서비스 안에서 관리자 겸 안내자 역할을 하는 인공지능이다. 역할은 <오징어게임> 양복남과 비슷하지만, 단순 특별출연은 아니다. 바이리에게 중요한 깨달음을 주는 조력자에 가깝다.

하지만 중요도에 비해 성준 캐릭터는 미완성 같아 보인다. 바이리와 처음 만날 때나, 그들이 데이트를 즐기는 모습을 보면 성준에게는 조금 더 의미심장한 역할이 있는 듯하다. 원더랜드에서 인공지능끼리 새로운 인생을 즐길 가능성을 암시하는 것과 같은. 그런데 다른 캐릭터의 서사를 풀어내기에도 시간이 촉박한 나머지 성준의 이야기는 잘려 나간 느낌이 강하다.

결국 <원더랜드>에서는 헛헛한 감정과 눈물, 그리고 섬세하고 현실적인 연기력을 뽐낸 수지 같은 배우만 남고 만다. 이야기의 깊이도, 메시지도, 장르적인 쾌감도 마지막 순간에는 증발되어 원더랜드로 떠나고 만다. SF다운 소재와 섬세한 접근법이 빛난 만큼 <원더랜드>의 마무리는 더욱 허망하다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

영화를 읽는 하루, KinoDAY의 공간입니다.

종교학 및 정치경제철학을 공부했고, 영화와 드라마를 읽고 있습니다.

'원더랜드' 수지는 보이는데, 마무리가 허망하다