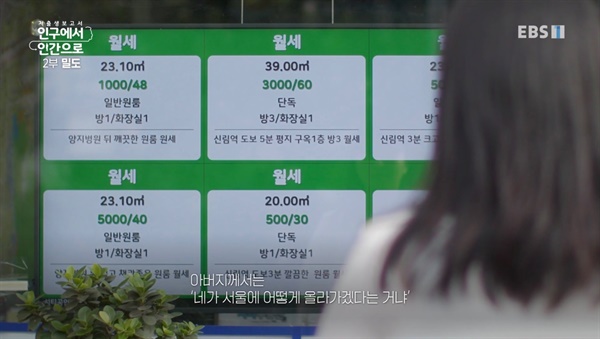

▲EBS <다큐 프라임>의 한 장면.

EBS

1월 16일부터 방영되는 EBS <다큐 프라임> '저출생보고서, 인구에서 인간으로' 두 번째 시간은 '밀도'이다. 저출생을 이야기하는데 웬 밀도? 여기서 오래 전 학교 사회 시간에 배웠던 토머스 로버트 맬서스를 소환한다. 영국의 고전 경제학자인 맬서스는 인구 밀도가 높으면 경쟁이 과열되고 생존을 위해 출산율이 떨어지게 된다고 주장한다.

2021년 26만 500명이 출생했다. 역대 최저치이다. OECD 국가 중 가장 적다. 하지만 어디 우리나라만일까. 불과 몇 십 년 전 '덮어놓고 낳다보면 거지꼴을 못 면한다', '둘만 낳아 잘 기르자'던 구호가 횡행하던 나라였는데, 저출생과 인구 소멸을 걱정해야 하는 처지에 이르렀다. 도대체 우리에게 무슨 일이 벌어지고 있는 것일까.

174개국의 사례를 실제로 연구한 캘리포니아 대학의 올리버 승 교수 역시 밀도와 출산율이 강력한 연관 관계를 가지고 있다고 주장한다. 생존과 번식은 생명의 가장 기본적인 지향이다. 그런데 생존이 위협을 받게 되면 번식이 멈춰진다는 것이다. 오늘날 세계 각국의 저출산 행동은 이른바 '더 느린 삶'이라 정의한다. 밀도가 높고 혼잡한 환경에 놓인 사람들은 번식을 통한 다음 세대의 증가 대신, 자기 자신의 생존, 즉 자신의 미래를 위한 투자를 우선하게 된다는 것이다.

홍콩, 싱가폴, 대만, 그리고 서울, 이들의 공통점이 무엇일까? 모두 인구밀도가 높은 아시아의 도시들이다. 그 결과 홍콩, 0.87, 싱가폴 1.14, 대만 1.05, 낮은 출산율을 보이고 있다. 그런데 2021년 출산율 0.81명, 다음 해는 더 줄어 0.79명, 그중에서도 서울이 인구 밀도가 가장 높고, 출산율이 가장 낮다. 서울 944만 명, 경기도 2600만 명, 전 인구의 50%가 서울에 산다. 그리고 그 인구 중 젊은 세대가 차지하는 비율은 점점 더 늘어나고 있다. 말 그대로 청년 서울이다. 왜 아이도 낳기 힘든 고밀도의 도시 서울로 젊은이들은 몰려들고 있는 것일까?

서울로, 서울로... '청년 서울'의 그림자

▲EBS <다큐 프라임>의 한 장면.

EBS

29세의 김청하씨는 매일 아침 6시 46분에 출발하는 망포 발 급행을 타기 위해 서두른다. 수원에서 서울 끝 창동까지 88개 역을 두 번의 환승을 거쳐 사무실에 도착하는 시간은 두 시간 여, '오늘도 무사히 출근했다'가 그녀의 매일 목표이다. 그녀와 비슷한 출근 루틴을 가진 친구들은 스스로를 '모식이'라 칭한다. 모닝 식스에 집을 나선다는 뜻, 해뜨기 전 집을 나서, 해가 지고 나서야 집으로 돌아온다는 출퇴근 여정, 그래서 해 한 번 제대로 볼 수 없어 우울감에 시달리기도 하지만, 직장에 다니려면 어쩔 수 없다.

바로 이 '직장'이 문제다. 대기업의 74%, 지식 서비스 산업의 80%가 서울에 위치한다.

23세의 정수현은 김해에서 올라온 대학생이다. 고깃집 알바를 끝낸 수현은 노래방으로 향한다. 밤 12시가 되어서야 옥탑방으로 돌아온 그녀, 드라마 속 멋져 보이는 옥탑방은, 그저 겨울에 추운 공간일 뿐, 옥상의 뷰를 볼 시간은 허락되지 않는다. 그래도 공연도 보고 싶고, 하고 싶은 게 많은 그녀는 알바를 두 개씩 해서라도 서울 살이를 버텨낼 수밖에 없다.

그녀는 말한다. '서울에서 나고자란 게 특혜'라고. 모든 게 다 서울에 있는데, 하고 싶은 걸 다 해보려면 서울에 살아야 하고, 제 한 몸 챙기기도 버거운 수현에게 '출산이나, 결혼은 언감생심'이다.

▲EBS <다큐 프라임>의 한 장면.

EBS

일자리, 문화, 여가 등 많은 자원들이 서울과 수도권에 몰려있다. 그러니 사람들이, 특히 젊은이들이 몰려든다. 몰려든 인구, '밀도'는 경쟁을 낳는다. '발전' 중심의 패러다임으로 달려온 대한민국, 그 과정에서 '경쟁'은 필연적이 되었고, 그 경쟁의 어마어마한 압력은 이제 사회구조화되었다. 그런 가운데 태어난 밀레니얼 세대는 자본주의의 발전만큼이나 보다 나은 삶에 대한 기대치도 높아졌다.

좋은 대학은 곧 '인서울'로 통칭되었고, 성공을 위해 도시로 달려온 윗세대는 자녀에게 더욱 나은 성공적인 삶을 강권했다. 이미 1960~1970년대 '한강의 기적'이라는 말로 대변될 만큼 대한민국의 발전은 서울의 발전이었다. 그리고 사람들은 그 '발전'과 '성공'의 열매를 찾아 서울로 서울로 왔다. 1970년대 이미 인구 절반이 서울로 옮겨왔다.

대구가 고향인 26세 임지현씨의 첫 서울 집은 고시원이었다. 방에 출몰한 바퀴벌레를 울면서 잡았던 기억, 이젠 거미도 너끈히 잡을 수 있게 되었다. 스무 살 시절에 스물 다섯 전에 결혼을 하겠다고 마음먹었었다. 스물 여섯, 현재 그녀는 월세방과 그녀의 고양이, 그리고 그녀 자신 뿐이다.

마케팅 홍보일을 하고 싶었던 그녀가 서울로 가려할 때 아버지는 '돈은 있나?' 했다. 그래도 하고 싶은 일을 하려면 서울로 가야 했다. '만족할 만한 주거 공간은 이번 생은 힘들지 않을까', 기회는 많고, 모든 게 다 있는데 자신의 것만 없는 것 같은 서울살이, 그래도 그녀는 여전히 서울에 산다.

왜 그녀들은 서울로 향할까?

▲EBS <다큐 프라임>의 한 장면.EBS

24살 미디어 관련 취준생인 유송희씨는 취업 면접을 위해 서울로 향한다. 그녀가 사는 곳은 창원, 그녀가 원하는 미디어 관련 직장은 서울에 있다. 그러니 서울로 갈 밖에.

울산, 여천, 창원, 부산 등은 제조업 기반 중심으로 성장을 거듭해온 도시이다. 1990년대 태어난 자녀들의 80% 이상이 대학을 진학했다. 그중에 '딸들'이 있다. 제조업 중심 도시, 나고 자란 그곳에는 그녀들이 원하는 일자리가 없다. 2021년 창원 인구 중 여성 3000명이 감소했다. 그러는 동안 서울 인구 중 여성 4만 4760명이 증가했다. 첨단 IT 산업, 미디어 관련 산업, 글로벌 비지니스 기업, 서비스 관련 산업들은 모두 서울과 수도권에 있다. 지역의 고학력 여성들, '취직이 안 된다고 결혼을 할 텐가?'. 조영태 서울대 인구학 교수는 반문한다. 결국 원하는 직업을 찾아 서울로 서울로 향한다.

그렇게 서울로 서울로 향하는 젊은이들, 그중에서도 특히 지역에서 자신이 원하는 직업을 찾지 못해 원하는 직장을 찾아 꿈을 찾아 서울로 올라온 젊은이들, 그렇게 서울의 밀도, 젊은 밀도는 높아져만 간다고 다큐는 말한다. 하지만, 서울에서 나고 자란 게 특혜라고 할 만큼, 내 한 몸 누이는 것조차 녹록지 않은 서울에서 그들 젊은이들은 자신의 생존을 위해, 자신의 미래를 위해 기꺼이 '번식'을 포기한다. '본능'을 멈춘다. 결혼도, 출산도, 서울 하늘 아래서는 사치이다. 미래의 한국인이 멸종될지는 모르겠지만, 당장 서울 하늘 아래 젊은이들의 생존이 우선이다.

'밀도'라는 추상적 개념을 통해 본, 우리의 저출생 현실, 그 추상적 개념 안에 드러난 젊은이들의 현실은 그 어떤 통계보다도 적나라하다. 지역의 도시는 비고, 마을이 사라진다. 대신 도시의 밀도는 나날이 높아지고 경쟁은 더욱 치열하다. 균형 발전, 주민등록 상의 인구가 아니라, 생활 인구를 중심으로 한 새로운 관점이 필요하다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글3

출퇴근 왕복 4시간, 당신도 '모식이'인가요?