▲나는 열렬한 자이언츠 팬이었다. 하지만 자이언츠 팬이 된다는 건 험난한 여정이었다.

김진수

여름방학을 고향인 부산에서 늘 보냈다. 1999년 여름방학은 특히 선명하게 기억 속에 남아 있다. 저녁 시간쯤 텔레비전 6번 채널을 틀면 야구를 하고 있었다. 주형광, 문동환... 롯데 자이언츠 대표 투수들이 공을 던지고 있었다. 왜 케이블도 아닌데 야구를 틀어줄까. 초등학교 6학년이었던 나는 서울에서의 채널 6번과 다르다는 걸 알고 있었다. 그때는 몰랐다. 부산이 야구에 미친 도시라는 걸. 그게 인연이 되었을까. 부모님은 좋아하지 않은 야구를 혼자 좋아하게 됐고 어느 순간 나는 자이언츠 팬이 돼 있었다.

하지만 자이언츠 팬이 된다는 건 험난한 여정을 시작한다는 것과 같았다. 내가 본격적으로 팬이 된 2001년부터 자이언츠는 프로야구 사상 최초로 4년 연속 꼴찌를 했다. 시즌 중 13연패, 15연패... 실제로 이랬다. 나가면 족족 졌다. 매일 아침 신문에 나온 '오늘의 선발투수'를 보면서 희망에 가졌지만 그래도 졌다. LG 트윈스, KIA 타이거즈 팬인 중학교 친구 둘이 늘 놀렸다. 펠릭스 호세라는 리그 최고의 외국인 선수가 거쳐 가기도 했지만 꼴찌 시절의 자이언츠에는 못 했던 외국인 선수가 대부분이었다. 크리스 해처라는 선수가 있었는데 친구가 "팀 분위기를 해칠 것"이라고 했다. 정말 그랬는지 그는 겨우 25경기만 뛰고 퇴출당했다.

고3이던 2005년 7월 모의고사를 마치고 친구 한 명과 잠실야구장에 처음으로 자이언츠 경기를 보러 갔다. 얼마인지 알아보지도 않은 채 갔다가 김밥은 포기해야 했다. 학생이라 돈이 없을 때였고 간신히 암표로 외야석 티켓 두 장을 구해 들어갔다. 그날 LG 트윈스에 한 점 차로 앞서고 있던 상황에서 자이언츠 에이스 손민한이 마무리로 마운드에 올랐을 때 그 떨림을 아직도 잊지 못하고 있다. 경기가 끝날 때까지 조마조마해 온몸을 떨면서 봤던 기억까지. 나의 첫 자이언츠 경기 '직관'이기도 했으니까.

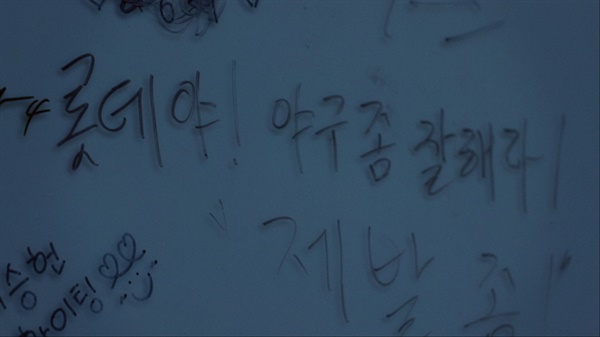

대학생이 된 나는 본격적으로 야구장으로 향했다. 하지만 자이언츠는 다시 부진했고... 꼴찌를 하진 않았지만 승리보다는 패배를 더 많이 하는 팀이었다. 1년에 7번쯤 잠실야구장을 찾았지만 갈 때마다... 졌다. 특히 2006년 원정경기 17연패를 했던 날 나는 친구들과 잠실 외야석에서 분노에 찬 팬들이 경기가 끝나자마자 쓰레기를 그라운드 안으로 던지는 광경을 씁쓸하게 목격해야 했다.

자이언츠가 마.침.내 가을야구에 진출한 건 2008년이었다. 하필이면 이때 나는... 군대에 있었다. 야구 소식을 알 수 있는 방법이 오로지 TV 뉴스나 주말에 '사지방(사이버지식정보방)'에 가야만 가능했다. 때로는 주말에 외출 나간 동기들에게 스포츠신문 몇 부만 사달라고 부탁하기도 했다. 원정경기 17연패를 했던 팀은 11연승을 한 팀이 돼 있었다. 새로 부임한 제리 로이스터 감독의 마법이었을까. 하지만 자이언츠 팬이라면 역시 험난한 여정을 견뎌야 하는 법. '가을야구'에 진출했지만 허망하게 무너졌다. 주말에 TV를 틀었다가 이제 3회밖에 안 됐는데 0-7의 스코어를 본 순간 솔직히... 욕이 나왔다.

그래도 그 이후에도 야구장을 열심히 다니면서 자이언츠를 응원했다. 사직야구장을 가진 못했지만 트위터에서 만난 자이언츠 팬들과 모여 잠실야구장에서 치맥을 하기도 했다. 선수들의 응원가도 다 외웠고 '부산갈매기'와 '돌아와요 부산항에'를 언제쯤 불러야 하는지 그 타이밍도 다 알고 있었으니까. 우승은 저 멀리 있는 것처럼 보였지만 그래도 늘 응원했다.

갈 때마다 져도 늘 응원한 이유

▲'팬'으로 마지막으로 갔던 자이언츠와 와이번스의 플레이오프 현장 모습.

김진수

내 기억 속에 마지막 자이언츠 경기를 팬으로 직관한 건 2012년 10월이다. SK 와이번스(현 SSG 랜더스)와의 플레이오프 2차전. 끌려가던 상황에서 동점을 만들고 연장 10회에 한 점을 내 얻어낸 역전승. 마지막 아웃카운트를 잡기 전까지 "이겼다고 생각하면 안 된다"라고 중얼거리던, 지금은 얼굴도 기억나지 않는 지인의 팬과 우리 몇몇은 승리가 확정되는 순간 끌어안고 소리를 질러댔다. 그 10월의 인천 공기는 대단히 차가웠지만 경기장의 뜨거움만은 지금도 손 끝에 남아 있다. 뭐 결국 플레이오프에서 탈락해 한국시리즈 티켓은 놓쳤지만.

2년 더 자이언츠를 열렬하게 응원했지만 취업 전선에 뛰어들고 사회 생활을 하며 그 뜨거웠던 시절은 이제 과거가 됐다. 트위터 친구들도 더는 안 모였다. 그 이후 나는 야구를 가끔 보긴 했지만 더 이상 '팬심'으로 보진 않았다. 자이언츠가 져도 쓰라리지 않았고 이겨도 기쁘지 않았다. 선수들의 기록을 따로 찾아보지도 않았다. 자이언츠 팬에서 그냥 야구를 보는 관중 중 한 명이 됐다.

오래전 야구 기억을 떠올린 건 얼마 전 <죽어도 자이언츠>를 보면서다. '무쇠팔' 최동원과 유두열의 극적인 역전 3점 홈런을 앞세워 우승한 1984년, 염종석이라는 신인을 앞세워 우승한 1992년, 7차전까지 가는 명승부에 호세가 관중석에 방망이를 던져 유명해진 1999년 삼성과의 플레이오프, 임수혁 선수의 안타까운 이야기, 김명성 감독의 안타까운 사망, 로이스터 감독의 부임 후 맞이한 화려한 시기를 다룬 다큐멘터리다.

▲다큐멘터리 <죽어도 자이언츠>의 한 장면.

롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

▲다뮤멘터리 <죽어도 자이언츠>의 한 장면.롯데컬처웍스(주)롯데엔터테인먼트

사실 자이언츠 팬이라면 아주 새롭진 않을 것이다. 유명한 이야기이기에 한 번쯤 보고 들어 봤을 이야기이니까. 오히려 눈에 들어온 건 30년 동안 우승 못한 자이언츠를 응원하는 팬들이었다. "우승할까요?"라는 질문에 유니폼에 배지에 꾸밀 건 다 꾸민 팬들은 고개를 저었다. 우승을 기대하지 못 하는 팬들이라니. 정말 웃기는데... 나도 그랬던 것 같다. 심지어 어떤 팬은 이렇게 말한다. "롯데가 잘 못하는 게 두 가지 있는데 공격하고 수비입니다." 그래도? 자이언츠 때문에 죽고 사는 팬들이다.

옛 추억이나 목표를 이야기하다가도 늘 끝에는 팬들을 언급하는 전현직 선수들. 1984년 우승 뒤에도 또 우승을 기대하는 열정적인 팬들. 그리고 늘 야구장에서 목이 쉴 때까지 응원하는 지금의 팬들. 그래 결국은 팬이지. 그래서 이 다큐멘터리가 나는 팬들에 대한 헌사처럼 다가왔다.

다큐멘터리 덕분에 오랜만에 팬으로 자이언츠 경기를 야구장에서 보던 시절을 떠올렸다. 그만큼 자이언츠 경기를 팬으로 야구장에서 본 지 오래됐다는 이야기. 벌써 10년이라는 세월이 흘렀다.

내가 늘 주변 사람들에게 오랫동안 말해온 한 가지가 있다. 언젠가 자이언츠의 우승을 한 번은 보고 싶다고. 물론 그 전에 한국시리즈부터 올라가는 게 우선이겠지만...아니 최근 야구 성적을 보니 가을야구부터 가는 게 우선이겠지만... 아니 전력 보강부터 하는 게 우선이겠지만. 자이언츠의 우승, 언젠간 가능하겠... 아니 가능할까요?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

지고 지고 또 지고... 11년간 롯데팬이었던 나, 눈물이 났다