일할 때 지겹게 들었던 격언이 있다. '절이 싫으면 중이 떠나야지'라는 말. 이미 정형화된 시스템을 바꾸긴 힘드니 싫으면 부속품인 개인이 나가라는 이 표현이 방송 업계에선 흔하게 쓰였다.

동료들은 출산휴가조차 없는 프리랜서 방송 노동의 고충을 한탄하다가도 마지막에는 '절이 싫으면 중이 떠나야지 뭐'라는 자조적 문장으로 마침표를 찍곤 했다. 나는 이 격언에 끝까지 적응하지 못했다. 혼자 남아 생각에 잠겼다. 왜 중에게는 떠나는 선택지만 주어지는 걸까. 떠나지 않고도 절을 바꿀 방법은 정말 없는 걸까.

'절'을 바꾸기 위해 고군분투

▲영화 <일하는 여자들> 스틸컷

김한별

단편 다큐멘터리 영화 <일하는 여자들>은 이런 문제의식에서 시작한다. 영화에는 '절'을 바꾸기 위해 고군분투하는 방송 작가들의 이야기가 담겼다. 카메라 바깥에서, 무대 뒤에서 원고 쓰고 섭외하던 작가들은 이제 카메라 앞에 서서 자신의 이야기를 풀어놓는다. 영화 도입부, 박지혜 작가는 미소 띤 얼굴로 뼈 있는 말을 던진다. "정의로운 프로그램을 만든다고 해서 그 사람까지 정의로운 건 아닙니다." 누구나 알았지만 누구도 할 수 없었던 말이 스크린에서 흘러나왔다. 나는 이런 이야기를 오래 기다려왔다.

영화는 이미지, 박지혜 두 작가를 중심으로 진행된다. 두 중심축 중 하나인 이미지 작가는 방송 17년 차이자 방송작가유니온의 초대 지부장이다. 그녀는 현직 작가이면서 지부장인 동시에 엄마이자 아내다. 하나만 하기도 버거운 명찰을 그녀는 네 개나 갖고 있다. 그녀의 명찰은 하루에도 몇 번씩 '새로고침'된다.

정신없이 원고를 써 보내고 아이에게 두 시간은 놀 수 있는 블록 장난감을 사준 뒤 부랴부랴 노조 회의에 참석하는 식이다. 부서질 듯 고된 몸보다 더 힘든 건 아이를 향한 부채감이다. 포기하고 싶을 때마다 그녀는 생각한다. 나중에 아이가 크면 꼭 얘기하리라. 그때 너무 힘들고 아팠지만 엄마가 세상을 바꿔보고 싶어서 애를 썼었다고. 그런 뜻을 품고 노조 일을 했으니까 이해해 달라고.

이미지 작가가 처음부터 '투사'였던 건 아니었다. 그녀 역시 신입 작가 시절 방송국 옥상에서 뛰어내리고 싶을 만큼 괴로웠지만 전면에 나설 생각은 하지 못했다. 장시간 저임금 고강도 노동에 시달리며 '이 직군은 뭔가 대단히 불공정하다'는 모순을 느꼈지만 거기까지였다. 실질적으로 바꿔야겠다는 마음보다는 그저 그만둬야지 생각했다.

그런 그녀가 왜 초대 지부장이 되어 뛰고 있는 걸까. 거기엔 어떤 절박함이 있었다. 방송작가들이 모여 노조를 출범시키려 애써왔지만, 정작 지부장을 하겠다는 이가 없었다. 노력이 허사로 돌아가는 것을 보고만 있을 수 없어 이미지 작가가 나섰다. 그렇게 그녀는 투쟁하는 작가이자 늘 아이에게 미안한 엄마가 됐다.

몸이 보내온 이상신호

▲마주보고 있는 박지혜, 이미지 작가. 영화 <일하는 여자들> 스틸컷.

김한별

영화의 다른 한 축은 방송 2년 차 박지혜 작가다. 그녀는 20대 후반에 방송 일을 시작했다. 늦은 만큼 남들보다 더 열심히 해야 한다는 압박감과 그토록 하고 싶던 일을 하는 기쁨으로 2년간 오로지 일만 하며 보냈다. 그런데 30대가 되면서 현실이 눈에 들어오기 시작했다.

잦은 야근에도 끄떡없던 몸은 한계를 맞아 이상 신호를 보내기 시작했다. 정말 열심히 살았는데 여전히 원룸 월세에 통장 잔고는 바닥이었다. 10년은커녕 1년 뒤에도 방송가에서 일하고 있을지 앞이 보이지 않았다. 박 작가는 방송가를 '몸이 버틸 수 있는 곳'으로 바꾸고 싶었다. 그 마음으로 방송작가유니온에서 활동을 시작했다.

영화는 이들의 활동을 담담하게 기록한다. 새벽까지 이어지는 회의, 높아지는 언성, 터져 나온 눈물까지도. 노조 일이 생업도 아닌데 영화 속 작가들은 누구보다 진지하다. "나는 노조에 안 맞는 사람"이라고 농담을 하면서도 세미나나 회의는 빠지지 않는다. 이번 생에 노조는 처음이라 서툴고 때론 불협화음을 내기도 하지만 지향점이 같기에 지칠지언정 돌아서지는 않는다.

박지혜 작가는 노조 일을 가리켜 '지난한 과정에 지치지 않아야 하는 일'이라고도 말한다. 방송에서 일을 하다 보면 부당한 대접에 어느새 익숙해지는데 거기에 익숙해지지 않고 끝까지 싸우는 일이라고. '절이 싫으면 중이 떠나라'는 격언은 박 작가의 이 말 앞에서 빛을 잃는다.

▲국감장에서 나오는 이미지 작가. 영화 <일하는 여자들> 스틸컷

김한별

영화 후반부, 정장을 갖춰 입은 이미지 작가가 어디론가 향한다. 다소 긴장한 얼굴이다. 도착한 곳은 회의실이나 농성장이 아닌 여의도 국회다. 방송작가유니온 이미지 지부장은 지난 2019년 10월 21일 국회 환경노동위원회 회의실에서 열린 고용노동부 국정감사에 참고인으로 출석했다.

방송이 다루지 않는 유일한 이야기를 하기 위해서다. 국감장에서 이미지 작가는 '막내작가'로 불리는 신입 작가들의 노동착취 문제를 비롯한 방송 작가들의 현실을 공개했다. 결국 작가들은 자신들의 이야기로 방송국이 아닌 국회 문턱을 먼저 넘었다. 달리 말하면 방송의 현실을 가장 말하기 어려운 곳이 역설적으로 방송국이라는 얘기다.

이렇게 영화는 '노조 하는 방송 작가'들이 이뤄낸 성과를 비추며 끝난다. 하지만 영화가 끝난 뒤에도 이야기는 이어진다. 2019년 국정감사 이후 방송작가유니온과 방송 3사와의 협의체가 구성됐다. 이제 방송작가유니온은 교섭 주체가 된 셈이다.

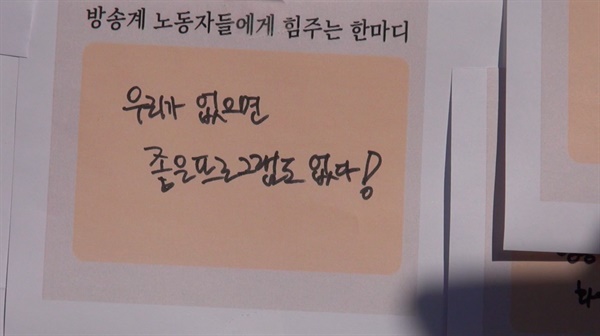

하지만 방송가의 불공정 관행 역시 더 교묘해졌다. 불과 얼마 전에도 10년 가까이 한 자리에서 일하던 모 방송사 보도국 작가들이 해고됐다. 계약서상 계약 기간도 6개월이 남은 시점이었다. 방송 작가들이 노조를 만들어 한 걸음 떼면 방송사는 뛰어 도망간다. 고요한 곳에서 원고나 쓰고 싶던 작가들은 그래서 유니온에 가입하고 광장에 나간다. 후배들에게, 그리고 미래의 나 자신에게 더 나은 노동 환경을 만들어주기 위해서다.

▲그 방송 작가는 왜 감독이 됐을까unsplash

아, 이 작품을 만든 김한별 감독 역시 현직 방송 작가다. 그러니까 <일하는 여자들>은 작가가 카메라를 든 영화인 셈이다. 그녀는 방송이 절대 다루지 않는 방송 현장의 이야기를 어떻게든 영상으로 만들고 싶었다. 그래서 방송일을 하면서 카메라 촬영 수업을 들었다. 일터와 배움터를 바삐 오가며 만들어낸 첫 작품이 바로 방송 작가들의 이야기였다.

작가의, 작가에 의한, 작가를 위한 영화라고 해도 틀린 말은 아닐 것이다. 그렇지만 감상하다 보면 묘한 기시감이 든다. 비단 방송 현장뿐만 아니라 톨게이트에서, 마트에서, KTX에서 우리는 다른 버전의 '일하는 여자들'을 봐왔으니까.

이제 '절이 싫으면 중이 떠나라'는 말은 고어(古語)로 남겨두면 좋겠다. 이 힘 빠지는 말을 되뇌기에 우리는 너무 멀리 왔다. 환경을 바꾸기 위해 작가가 카메라를 들고 스스로 감독이 되는 시대다. 우린 떠나지 않고 카메라를 든다. 증언하고 기록한다. 연대하고 선언한다. 일하는 여자들은 이제 멈추지 않는다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

라디오와 밤이 있는 한 낭만은 영원하다고 믿는 라디오 작가

작가이자 아내이자 엄마, 그녀는 어쩌다 '투사'가 됐나