| 책을 통해 책 너머의 세상을 봅니다. 서평 쓰는 사람들의 모임, 오마이뉴스 '시민기자 북클럽'입니다. [편집자말] |

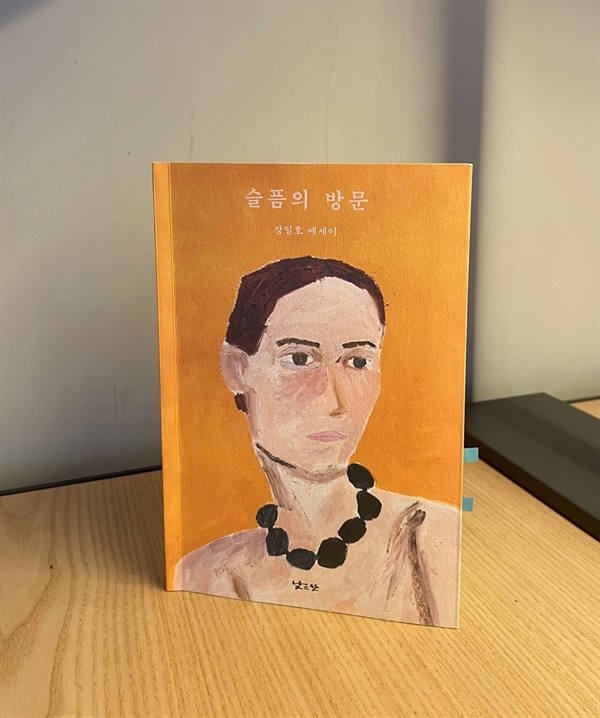

최근 친구가 책 한 권을 추천해 주었다. 카톡으로 책 사진과 책을 읽은 자신의 감상을 보내왔다. <슬픔의 방문>이라. 책의 이름도 책의 표지도 마음에 든다.

슬픔이 만연하고 기쁨이 귀한 시대. 기척도 없이 훅훅 쳐들어오는 슬픔을 작가는 '방문'이라고 표현했다. 침입도 폭격도 아닌 방문이라니. 의인화된 슬픔이 내 마음에 잠깐 들어왔다 스윽 나가는 모습이 떠오른다. 슬픔은 언젠가 떠나가는 감정이라고 말해주는 것 같아 희망적이다. 마침 근처에 대형 서점이 있어서 급한 일을 마치고 서점에 들렀다.

자기소개서 한 줄에 멈춘 시선

큰사진보기

|

| ▲ 친구가 보내 온 카톡 속 책 사진 친구가 찍어 보내 온 <슬픔의 방문>사진. 친구는 점심 시간에 짬을 내 읽다가 눈물이 너무 나 곤란했다고 했다. |

| ⓒ 낮은산 | 관련사진보기 |

책을 살 때는 어찌나 깐깐해지는지. 친구에게 커피 몇 잔은 쉽게 사면서 책을 살 때는 과연 이 책을 사도 될지 표지, 판권, 목차 등을 세심히 훑는다. 이 책도 표지를 보고 몇 쇄가 인쇄됐는지 판권을 보고, 목차를 살피고 들어가는 말을 읽었다. 이런. 첫 바닥부터 줄치고 싶은 부분이 나온다. 급기야 9페이지에서 난 저자가 좋아졌다.

"나는 항상 패배자들에 대해서는 마음이 약하다. 환자, 외국인, 반에서 뚱뚱한 남자애, 아무도 춤추자고 하지 않는 사람들. 그런 사람들을 보면 심장이 뛴다. 어떤 면에서는 나도 영원히 그들 중 한 사람이라는 사실을 항상 알고 있기 때문일 것이다." 나는 아프고 다친 채로도 살아갈 수 있는 세계를 원했다. 고통으로 부서진 자리마다 열리는 가능성을 책 속에서 찾았다. 죽고, 아프고, 다치고, 미친 사람들이 즐비한 책 사이를 헤매며 내 삶의 마디들을 만들어 갔다. (p.9~10)

나도 항상 약자들에게 마음이 간다. 게스트가 많이 나오는 예능에서 어떤 게스트에게 마이크가 많이 가지 않는다던지 어떤 게스트가 너무 긴장된 나머지 말을 잘 못하거나 무리수를 둘 때면 그 사람이 꼭 나 같아 마음이 쓰인다. 그렇게 소외되는 사람이 있는 프로그램은 길게 보지 못하고 채널을 돌린다.

삶에서도 마찬가지. 난 약자들에 마음이 쓰이는 나머지 그들을 직면하지 못한다. 무척이나 이기적이다. 그런데 그들이 있는 고통의 자리가 가능성이 열리는 자리가 될 수 있다니.

대형 서점 한 귀퉁이에서 짝다리를 짚어가며 책을 더 읽어 내려간다. 저자가 <시사IN> 기자로 뽑힐 때 쓴 자기소개서 문장에서 눈길이 멈춘다. 이 문장은 김애란의 단편 <영원한 화자>에서 인용한 문장이다. 어찌나 내 속마음 같은지. 순간 가슴이 저릿했다.

"나는 아무 것도 아닌 사람, 나는 내가 정말 아무 것도 아닐까 봐 무릎이 떨리는 사람이다. 나는 당신에게 잘 보이고 싶은 사람. 그러나 내가 가장 잘 보이고 싶은 사람은 결국 나라는 것을 알고 있는 사람이다."(p.20~21)

결국 책을 샀다. 읽고 싶은 책을 손에 넣은 날은 아주 기분이 좋다. 부자가 된 것만 같다. 전철에서 책을 읽으며 기억하고 싶은 문장에 인덱스를 붙였다. 저자는 자신의 이야기를 담담하게 풀어간다. 자기 삶에 난데없이 투하된 슬픔 폭탄 이야기를 들려준다. 자살한 아버지, 성폭행 경험, 암투병. 폭탄이 투하된 저자의 삶은 폐해 더미로 가득하다. 그러나 그 폐허 더미에 주저 앉아 있지 않고 그것을 거둬내고 주변을 정리한 후 새로운 건물을 세운다.

저자는 열 살 때 성폭행을 당한 뒤 자신의 인생은 끝났다고 여겼다. 뒤늦게 대학교 페미니즘 강의를 듣고 삶의 지축이 흔들리는 경험을 하는데, 그 교수는 과거 부천 성고문 사건 속 '권양'이었다. 사건 속 생존자가 '교수'가 되어 저자 앞에 있다. 저자는 그가 아무렇지도 않게 자신 앞에 서 있었으므로, 처음으로 과거가 자신을 반드시 망가뜨리지 않을 수도 있으리라는 희망을 가졌다고 했다.

"나는 혼자가 아니고, 내가 당한 일은 내 잘못이 아니며, 나는 이 고통을 '자원화' 할 수 있는 사람이었다." (p.91)

예상치 못한 고통 속에 있을 때 가장 먼저 떠오르는 질문은 '왜'이다. 왜 이런 일이 나에게. 내가 뭘 잘못했길래. 왜. 왜. 왜. 그 질문에는 답이 없다. 그러나 고통 속에서 어느 누가 그 질문을 피해갈 수 있을까.

저자는 그 질문에 아주 오래 빠지지는 않고 결국 그 곳에서 뚜벅뚜벅 걸어나왔다. 성폭행 피해자가 아닌 생존자라는 이름으로, 살아 있는 자신을 칭찬하며. 그리고 또 다른 슬픔의 자리에 있는 사람들에게 손을 내민다. 누구도 그 자리에 철퍼덕 주저 앉지 않도록.

<슬픔의 방문>을 여러 번 읽었다

<슬픔의 방문>은 다른 에세이에 비해 인용글이 많다. 저자를 통해 또 다른 작가와 만나는 귀한 경험을 할 수 있다. 내 마음에 남은 모든 문장을 소개하고 싶지만, 마지막으로 인용글 중 하나만 더 소개할까 한다.

"나는 한번씩 소설 <골든 슬럼버> 속 아오야기 아버지의 호통을 찾아 읽는다. 아오야기의 아버지는 테러 용의자인 아들을 찾기 위해 집 앞에 구름떼같이 모인 기자들을 향해 이렇게 외친다. "이게 네놈들의 일이라는 건 인정하지. 일이란 그런 거니까. 하지만 자신의 일이 남의 인생을 망칠 수도 있다면 그만한 각오는 있어야지. 다들 최선의 주의를 기울여야 한다고. 왜냐하면 남의 인생이 걸려 있으니까. 각오를 하란 말이다." (p.206~207)

그냥 읽어내려간 부분이었는데 의외로 일상에서 가끔 이 말이 생각났다. '핸드폰 바꾸실 때 되셨죠?' 하고 권유하는 전화를 받을 때, 보험에 특약을 더 넣으라고 제안하는 직원을 만날 때. 살짝 짜증이 나려 하면 '그래, 이 일은 저들의 일이지'라는 생각이 든다. 내 감정을 섞지 않고 나도 내 생각만 전달한다.

내 일인 그림책 편집을 정성스럽게 하고 있는지도 생각한다. 작가의 이름을 달고 나올 책을 습관처럼 수정하고 있지는 않은지. 모든 사람이 자신의 자리에서 자기 일을 열심히 할 때 세상은 좀 더 나아진다고 믿는다.

책을 여러 번 읽었다. 제목과는 다르게 처음부터 끝까지 슬픔에 대한 이야기로 꽉 차 있지는 않다. 오히려 슬픔이 왔을 때, 잘 맞고 잘 보낼 수 있는 단단한 마음을 위한 여러 이야기가 가득하다.

사실 슬픔은 하나의 감정이 아니다. 짜증과 연민, 두려움과 걱정, 불안함, 분노, 억울함이 얼기설기 얽혀있다. 그 감정을 푸는 것이 너무 어려워 덮어 두었다가 가끔 심하게 꼬일 땐 울음으로 쏟아놓는다. 그러고는 또 체념하고 묻어 버린다.

새해의 의지가 시들해지는 지금, 따뜻해지는 날씨와는 다르게 따뜻하지만은 않은 현실에 약해지는 지금. 그런 지금을 살고 있는 분에게 <슬픔의 방문>을 읽어보라 권하고 싶다.

우울한 마음, 슬픔 마음의 그 복잡한 속내를 찬찬히 살펴보며 자신을 다독이며 남은 한 해를 살아갈 힘을 얻으면 좋겠다. 어떨 때는 다른 이의 슬픔이, 다른 이가 슬픔과 직면한 경험이 가장 큰 위로가 되기도 한다.

덧붙이는 글 | 기자의 개인 브런치에도 올릴 예정입니다.