▲ 종이신문의 미래? ⓒ pixabay

10년 전쯤 미국의 한 기자가 미국 <뉴욕타임스>의 아서 설즈버거 주니어(Arthur Ochs Sulzberger Jr.) 회장에게 "2015년께 <뉴욕타임스>가 종이신문을 마지막으로 찍게 될지 모른다는 얘기도 있는데, 어떻게 생각하는지" 물었다.

설즈버거 주니어 회장의 답은 이랬다.

"미래 언젠가에 우리도 종이신문을 더이상 발행하지 않게 되겠지요. 그게 언젠일지는 시간이 지나면 알게 될 것이고..."

종이신문 종말론

종이신문의 종말을 알리는 소리가 이미 10여 년 전부터 많이 나왔다. 종이신문에 엄청난 위협으로 등장한 인터넷 돌풍을 두고 '완전 태풍'(perfect storm)이라 부르기도 했다. 당시 인터넷 뉴스의 강력한 옹호자였던 미국의 진보언론인 마이클 킨즐리는 이런 얘기까지 했다.

(그는 CNN의 저녁 프라임 타임 시사프로 '크로스 파이어 Crossfire'의 진보 쪽 MC를 오랫동안 지냈다. 그와 함께 이 프로그램을 진행한 보수논객은 미국 공화당 대통령 후보로도 두 차례 출마한 팻 부캐넌이었다.)

"신문 매체의 종말을 그리 슬퍼하지 않는다. 지엠 자동차가 없어진다고 자동차가 사라지는 건 아니다. <뉴욕타임스> 종이신문이 사라진다고 뉴스가 사라지는 건 아니다."

<뉴욕타임스>가 사라진 건 물론 아니다. 그러나 종이신문만 놓고 보면 전성기에 2백만 부 넘었던 유료 독자 수가 지금 절반으로 떨어졌고, 미국 신문 전체로 넓혀보면, 사라진 신문도, 그로 인해 직업을 잃은 신문기자 숫자도 엄청나다.

(<뉴욕타임스> 최근 경영보고인 2020 1/4 분기 리포트에 따르면 이 신문의 종이신문 구독자는 1백만 명, 디지털 유료 구독자는 5백만 명이다.)

여론조사를 비롯하여 미국 사회의 여러 통계를 보여주는 퓨리서치 센터의 조사에 따르면 미국의 종이신문에 종사하는 기자들 숫자가 2008년 7만 1천 명에서 2019년 3만 5천 명으로 절반 넘게 줄었다. 미국의 종이신문이 어떤 운명의 길을 걷고 있는지를 잘 보여주는 자료다.

미국을 비롯한 대부분 나라에서 종이신문이 망하고 있는 이유는 신문의 가장 큰 수입원이었던 광고 수입이 급격하게 줄어드는 데다, 뉴스를 소비하는 방식이 종이신문에서 모바일, 인터넷 등 디지털 방식으로 크게 바뀌었기 때문이다.

광고의 90% 구글·페이스북으로

뉴스 소비의 패턴이 디지털로 급격하게 바뀌면서 광고도 종이신문에서 페이스북, 구글, 유튜브 등 디지털로 송두리째 이동했다. 미국 등 서방 국가 광고 시장의 90%를 페이스북, 구글, 유튜브 등 디지털이 흡수해 버렸다는 것이 이제는 통설이 되어 있다.

지난해 7월 영국 <가디언>지 오스트레일리아판의 언론 전문 기자인 아만다 미드의 '저널리즘의 위기'라는 기사에는 이런 구절이 나온다.

지난 5년 동안 언론 환경의 판세는 구글(유튜브도 소유)과 페이스북의 압도적 지위 속에 완전히 바뀌었다. 이들 소셜 미디어의 엔진들은 순식간에 이 세상에서 가장 강력한 뉴스 생산자가 되어버렸다. 이들 옆에 서 있는 (한때 언론 제독이라 불렸던) 머독은 아주 왜소해 보이기까지 한다.

그렇다고 구글과 페이스북이 기자들을 고용하는 건 아니다. 이들은 고객들의 관심사에 근거하여 그들에게 광고와 뉴스를 제공한다. 광고주 처지에서 보면 이건 횡재나 다름없다. 광고주가 생산하는 상품에 관심 있는 구매층에 소셜 미디어를 통해 직접 광고를 할 수 있는데, 왜 굳이 큰돈을 내고 신문에 광고를 하겠는가.

지금 서구 세계에서 광고에 쓰이는 매 1달러 가운데 90센트가, 그러니까 광고의 90%가 구글과 페이스북에 쓰이고 있다고 추정되고 있다.

<뉴욕타임스>는 지난달 발표한 2020년 1/4분기 리포트에서 2/4분기에는 특히 코로나19 위기로 광고 수입이 지금보다도 절반 이상 줄어들 것이라는 우울한 전망을 내어놓았다.

종이신문의 이런 종말적 운명은 전 세계적 추세다. 종이신문 부수가 급격하게 줄어들고, 광고는 뭉텅이로 사라지고, 그래서 신문사 문을 닫거나 기자들을 줄이는 극약처방이 일상화하고 있다. 코로나19 위기가 이런 추세를 더욱 가속하고 있다.

참담한 결과 속에 떠오르는 의문

그런데 한국의 종이신문들은 이런 세계적 추세와는 다른 길을 걸어왔다. 신문의 생명이랄 수 있는 신뢰도가 땅에 떨어지고, '종이신문을 읽는다'는 열독률 조사에서 바닥을 헤매는 결과가 나와도, 망하는 신문사가 없다.

그런 가운데서도 한국 종이신문의 급격한 몰락 추세는 열독률 조사에 잘 드러난다. 한국언론진흥재단이 해마다 실시해온 '언론수용자 조사'에는 열독률과 열독시간, 뉴스나 시사정보를 접하는 '이용경로'에 대한 조사내용이 자세히 담겨 있다. 가장 최근 자료는 지난해 말 발표된 '2019 언론수용자 조사'다. 5040명의 모집단을 대상으로 지난해 6월 13일부터 7월 18일까지 조사한 내용이다.

종이신문 '열독률'은 "귀하는 지난 1주일 동안 종이신문을 통해 신문 기사를 본 경험이 있는가?"라는 질문에 대한 응답률이다. 그리고 종이신문 '열독시간'은 "지난 1주일 동안 종이신문을 하루 평균 얼마나 읽었느냐?"는 질문에 대한 답(단위:분)이다. 조사 결과는 아래와 같다.

▲ 2019 언론수용자 조사 중 열독률과 열독시간 ⓒ 한국언론진흥재단 자료

이 조사에 따르면 20년 전에는 1주일에 종이신문을 한 번 이상 본 국민이 10명 가운데 8명이었는데, 지금은 10명 가운데 겨우 한 명 남짓한 꼴로 종이신문을 본다.

게다가 종이신문을 읽는 데 할애하는 시간은 하루 평균 35.1분(2000년)에서 지금은 4.2분으로 거의 제로에 수렴하고 있다.

더욱이 세대별 종이신문 열독률과 열독시간을 보면 종이신문의 미래는 절망적이다.

▲ 2019 언론수용자 조사 중 세대별 종이신문 열독률과 열독시간 ⓒ 한국언론진흥재단 자료

미래 세대인 19-29세의 젊은 세대가 지난 1주일 동안 종이신문을 통해 기사를 본다는 비율은 2.5%에 불과하고, 그걸 읽는 하루 평균시간은 36초, 거의 안 본다는 얘기다.

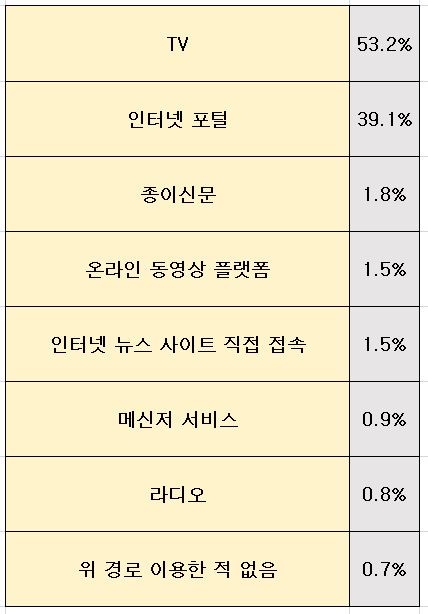

종이신문을 거의 보지 않는다는 자료는 열독률과 열독시간 조사에서뿐 아니라 '어떤 매체를 통해 뉴스나 시사정보를 접하는가'를 묻는 '뉴스와 시사정보 이용 경로조사'에서도 거듭 확인된다.

"귀하께서는 지난 1주일 동안 뉴스나 시사정보를 주로 어디에서 보거나 들으셨습니까? 가장 많이 이용한 경로를 하나만 응답해 주십시오"라는 질문에 대한 답이다.

▲ 2019 언론수용자 조사 중 뉴스와 시사정보 이용 경로조사 ⓒ 한국언론진흥재단 자료

종이신문의 지금 상황이 종말을 향해 가고 있음을 보여주는 지표들이다. 그런데도 한국의 종이신문들은 기적적으로 생존하고 있다. 이들은 어떤 방식으로 생존하고 있는 걸까.

<계속>