떼창으로 가슴 속의 간절함을 분출시킨 한영애의 '홀로아리랑'지난해 12월, 제6차 촛불집회 광화문 무대에 가수 한영애가 올랐다. 여기에서 한영애는 '갈증', '내 나라 내 겨레', '홀로아리랑', '조율'을 노래했다. 첫 곡 '갈증'을 부른 뒤 그는 "여러분, 지치지 마십시오. 힘내십시오. 천년의 어둠도 촛불 하나로 바뀔 수 있습니다"라고 말했다.

그리고 한영애는 '내 나라 내 겨레'를 부른 뒤 이어서 '홀로아리랑'을 불렀다. 촛불의 바다 위에 '홀로아리랑'이 울려 퍼지자 '홀로 섬', 독도는 어느덧 '동해의 작은 섬'을 넘어서 함께 지켜야 할 우리 공동체, '내 나라'가 되어 있었다. 이러한 분위기를 바탕으로 한영애는 '조율'을 이어 불러 촛불 속에 담겨있는 모두의 간절한 마음을 함께 드러내도록 했다.

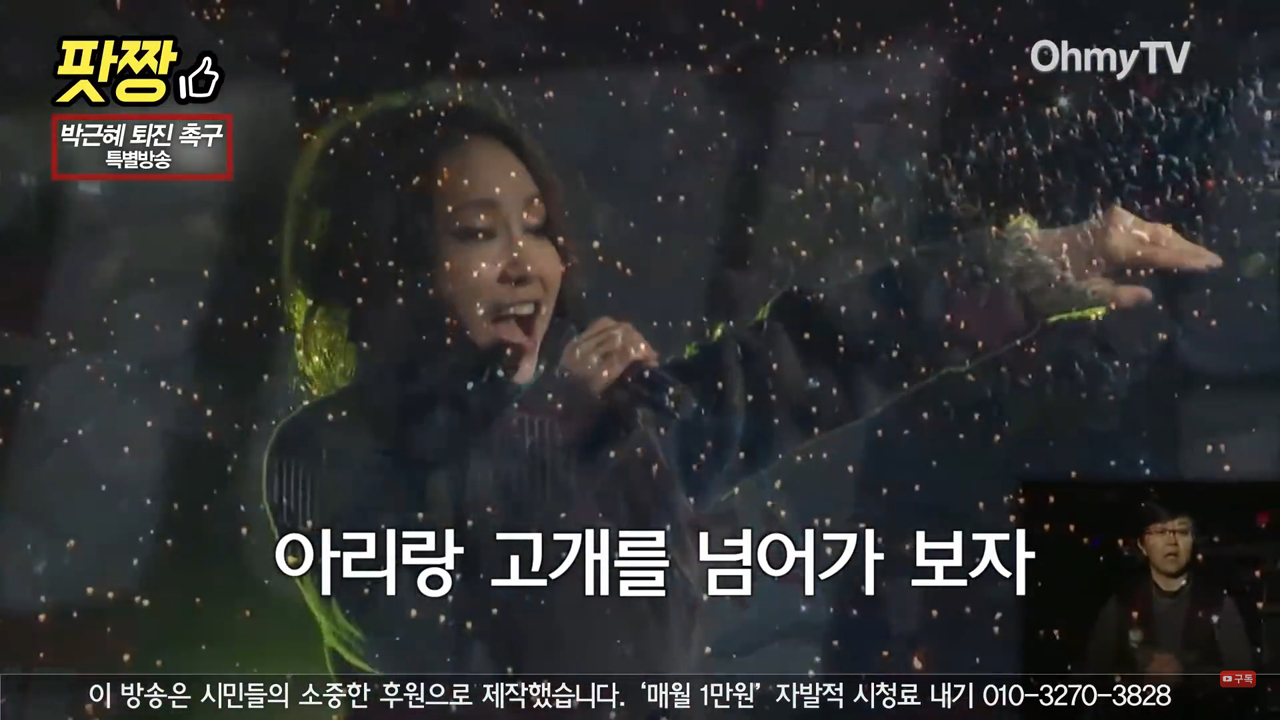

제6차 촛불집회에서 한영애 무대의 중심은 '홀로아리랑'이었다. "저 멀리 동해바다 외로운 섬 오늘도 거센 바람 불어오겠지/ 조그만 얼굴로 바람 맞으니 독도야 간밤에 잘 잤느냐"까지 노래를 마치고 한영애는 "다 같이"라고 외쳤다. 이로써 후렴의 떼창이 시작되었다.

"아리랑 아리랑 홀로아리랑 아리랑 고개를 넘어가보자"는 후렴이 함성을 이루고, 그 함성이 다시 울림이 되어 시민의 가슴에 담겨 있던 간절함을 거침없이 분출시켰다. 당시 현장에 있던 필자는 순간 울컥하는 느낌이 일었다. 이것은 아마 필자만의 경험은 아니었을 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 제6차 촛불집회에서 한영애가 '홀로아리랑'을 부르고 있다. OmyTV 화면캡처 https://www.youtube.com/watch?v=G1MeSncxkEI |

| ⓒ https://www.youtube.com/ |

관련사진보기 |

아리랑을 부를 때 우리는 하나가 된다.

아리랑을 부를 때마다 우리는 '민족', 또는 '나라'와 관련된 공동체의 감성을 경험하곤 한다. 지난 촛불집회는 아리랑을 통해 우리의 이러한 공동체 감성을 누차 생성해냈다. 제7차 촛불집회에서 가수 권진원이 대표아리랑, 곧 '서울아리랑'을 부를 때도 그랬다. 후렴을 떼창으로 이끌어내자 광장은 이내 하나의 감성으로 연대를 이루었다.

90세의 위안부 할머니 이용수 씨가 제18차 촛불집회에서 자유발언을 하며 끝을 '서울아리랑'을 불러 마무리할 때도 숙연함과 함께 가슴 속엔 깊은 연대감이 일어났을 것이다. 또 제15차 촛불집회가 그랬던 것처럼 집회의 마무리에 '서울아리랑'을 부르게 되는 정서에도 공동체의 감성이 놓여 있음은 물론이다.

문제를 보다 분명하게 집약해 낸 아리랑의 개사그런데 지난 촛불집회에서 우리는 아리랑을 이성적으로도 경험했다. 아리랑의 개사가 이러한 경험을 하도록 했다. 제8차 촛불집회에서 삶을 노래하는 싱어송라이터 최고은은 통키타를 뜯으며 매우 느린 톤으로 '애국가'를 부른 뒤, 같은 톤으로 '서울아리랑'을 개사해 불렀다.

그가 후렴에 이어 "진실은 감추고 거짓말만 하는 임은 십리도 못가서 발병난다"고 노래하자 박수와 함께 함성이 터졌다. 공동체를 인식하는 감성적 경험과 달리 문제를 직시하는 이성적 경험을 통해 나온 반응이다.

이에 앞서 촛불집회에서는 '아리랑 목동'을 개사한 '하야가'가 불리고 있었다. 노브레인도 제5차 촛불집회에서 이 노래를 부른 바 있다. 개사의 내용은 버전에 따라 다른 면이 있지만, 공통적으로는 "하야 하야하야 하야하야 하야야"를 넣어 부른다. '아리랑 목동'은 원래 1950년대 박단마가 취입한 노래이다.

그런데 촛불집회의 '아리랑 목동'은 박단마의 노래를 가져다 연고전, 프로야구경기 등에서 응원가로 쓰며 생성하게 된 "야야 야야야야 야야야야 야야야"의 붙임 소리를 '하야'의 의미로 전환시킨 것이다. 개사된 '하야가'는 촛불집회 내내 자주 불렸다. 상황을 집약하며 집회의 방향을 명료하게 제시해주는 힘을 지녔기 때문이다.

아리랑 개사는 제5차 촛불집회에서 크게 화제가 된 바 있다. 한 아주머니가 무대에 올라 "아니아니다 그네아니다 국민들이 모였네"를 후렴으로 하여 "소통 불통 울화통 분통 촛불들고 달려나와 물결을 이루네", "세상에 젤 무서운 게 도독놈인 줄 알았더니 머릿속이 텅텅빈 대통령일 줄이야" 등의 가사를 불렀다. '진도아리랑'을 개사한 것이다.

그의 노래가 끝나자 큰 환호가 일면서 앵콜을 외치는 소리가 연이어 나왔다. 문제를 직설적으로 표현한 내용에 이성적 공감을 이끌어 낸 것이다. 이처럼 아리랑의 개사는 상황을 직시하도록 이끌며, 문제를 보다 분명하게 인식하도록 해 주었다.

아리랑은 살아 있다촛불집회 광장에서 전개된 아리랑 문화는 새삼스러운 것이 아니다. 아리랑은 늘 우리 가슴 어딘가에 있다가 필요할 때 일정한 역할을 해주었다. 경복궁 중건 때는 징발에 의해 노동을 감당해야 했던 부역꾼들의 고통스러운 정서와 처지를 '아리랑타령'이 담아냈고, 일제강점기에는 식민사회를 살았던 당시 민족성원들의 정서를 '서울아리랑'이 담아냈다. 두 노래 모두 받아들이기 어려운 상황에 직면해 갖게 된 정서를 감성적 연대로 이끌어내는 역할을 감당한 것이다. 특히 식민사회의 감성적 연대를 이룬 '서울아리랑'은 국가와 민족의 공동체 감성을 이끄는 문화도구로 지금껏 기능을 지속하고 있다.

그러나 과거의 아리랑이 감성적 연대를 이루는 역할만 했던 것은 아니다. 상황을 직시하고, 문제를 드러내 공유하게 하는 이성적 역할도 함께 해 왔다.

"아리랑 아리랑 아라리요아리랑 고개로 넘어간다싸우다 싸우다 아니되면이세상에다 불을 지르자"1930년 채동원이 콜롬비아 음반으로 낸 '서울아리랑'(당시 곡명 : 아리랑)의 끝 가사이다. 식민사회의 문제를 해결하려는 적극적인 의지를 표명하고 있다.

"정이월 다가고 삼월이라네강남갔던 제비가 돌아오면은이 땅에도 또다시 돌아온다네아리랑 아리랑 아라리요아리랑 강남을 어서 가세 (후렴)하늘이 푸르면 나가 일하고볕 아래 모이면 노래 부르니이 나라 이름이 강남이라네그리운 저 강남 두고 못가는삼천리 물길이 어려움인가이 발목 상한지 오래이라네그리운 저 강남 건너가려면제비때 뭉치듯 서로 뭉치세상해도 발이니 가면 간다네"'그리운 강남'의 노랫말이다. 김석송 작사, 안기영 작곡으로 1934년 김용환 등의 노래로 폴리돌레코드에서 음반을 냈다. 후렴이 말하는 강남은 일제강점기 이전의 우리나라를 말한다. 힘이 들지라도 서로 뭉치어 나라를 되찾자고 했다.

감성과 문제의 공유는 아리랑이 오랫동안 감당해 온 문화적 역할이다. 촛불집회에서 보여준 아리랑의 개사가 1930년 채동원의 노래와 통하고, 또 촛불집회에서 부른 '홀로아리랑'이 1934년 김용환 등이 부른 '그리운 강남'과 통할 수 있는 것은 이 때문이다.

우리는 촛불집회에서 아리랑을 부르며 박근혜 정권에 대한 문제를 보다 분명하게 공유하고, 문제의 해결을 위한 감성적 유대를 경험했다. 이것은 아리랑이 옛 문화이면서 동시에 오늘 우리의 문화라는 것을 의미한다. 바꾸어 말하면 지난 촛불집회를 통해 우리는 아리랑이 살아 있음을 보여주고, 경험한 것이다.