먼저 중국 '도가(道家)'의 경전에 등장하는 옛이야기부터 하나.

'갈매기와 어울려 친구처럼 지내는 청년이 있었다. 아무런 사심 없이 날짐승을 아껴 먹이를 주고 머리를 쓰다듬는 그의 곁엔 언제나 수백 마리의 갈매기가 모여들었다. 그런데, 어느 날. 청년의 아버지가 병들었다. 맞춤한 약효를 기대할 수 있는 건 갈매기의 심장이었다. 바다로 나간 청년은 아버지를 위해 친구처럼 지냈던 갈매기를 기다렸다. 그러나, 단 한 마리의 갈매기도 그의 곁으로 날아오지 않았다'. 이 이야기는 무엇을 은유하는 것일까? 그가 항심(恒心)이 아닌 기심(機心)을 가지고 해변에 섰다는 걸 갈매기들도 알았다. '변치 않는 마음'이 아닌 '사특한 마음'으로는 이렇듯 갈매기도 속이지 못한다. 그러니, 감히 기심으로 인간을 속일 수 있을까. 그럴 수 없다.

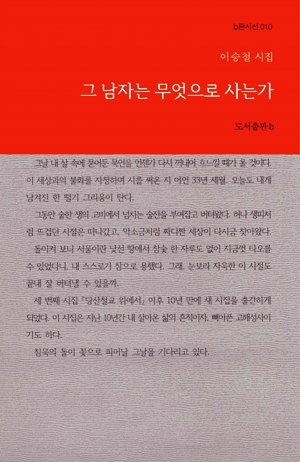

여기 곧 이순(耳順)을 앞둔 한 시인이 있다. 이승철(59). 20년 가까운 세월을 곁에서 지켜본 기자는 그를 단 한마디로 표현할 수 있다. '항심의 시인'. 세상과 인간, 자본과 권위 앞에 언제나 떳떳한 마음을 부끄럼 없이 지켜온 그가 10년 만에 새 시집을 내고 독자들과 만났다. <그 남자는 무엇으로 사는가>(도서출판b).

33년을 변치 않은 시... "우리들 간사한 심장에 박혀오는 칼"

큰사진보기

|

| ▲ 이승철이 10년만에 내놓은 신작 시집 <그 남자는 무엇으로 사는가>. |

| ⓒ 도서출판b |

관련사진보기 |

가끔씩은 제 살 속에 묻어둔 묵언을 꺼내 홀로 흐느끼며, 세상과의 불화를 자청해온 그의 이번 책은 '시로 읽는 21세기 현대사 교과서'로 이름 해도 좋을 듯하다. 쉰아홉, 한국인이 겪어온 역사적 격랑과 시대적 격변을 제 몸 안에 고스란히 담고 있는 이승철은 이렇게 노래한다.

'다시금 몰아쳐온 세계적인 바람의 정체 앞에 가녀린 꽃대가리가 흔들릴 때 저 언덕 굽이에서 홀로 나부끼던 넋 쪼가리를 파묻고 싶던 그 밤. 휘황한 네온사인 아래 서성이는 그림자를 내던지고 나 또한 비사난야(非寺蘭若) 언덕길 돌멩이 하나로 살아가고 싶었을 뿐이다.' - 위의 책 중 '인사동 봄날에 관하여 2' 일부.청년시절엔 군사독재를 비판하는 목소리 곁으로, 많은 이들이 "잔치는 끝났다"고 자조하던 1990년대에도 이른바 '민중'을 향해, 세기가 바뀌었음에도 자본으로부터 소외된 이들을 끌어안는 방향으로 시의 촉수를 뻗어왔던 이승철.

회갑을 앞둔 지금도 그의 목소리는 변하지 않았다. 여전히 우렁우렁하고, 아직도 창창하다. 이번 시집에 실린 47편의 시는 그 울울창창한 목소리로 지나온 한국사 10년을 돌아보는 동시에 개인의 삶까지 비판적으로 성찰하고 있다. 재론할 것 없는 청년의 음색이다. 이를 두고 후배 시인 김주대(52)는 이런 헌사를 전한다.

"전쟁이 끝나고 사람들이 다 떠난 자리에 혼자 남아 인간을 위한 '낡고 오래된 깃발'을 끝까지 붙들고 있는 사람. 녹슨 갑옷을 입고 목숨의 태풍 속으로 뜨겁게 걸어간 건장한 사내"가 바로 이승철 이라고. "그의 시는 우리들 간사한 심장에 여전히 박혀오는 굵은 의리의 칼"이라고.

시종여일 하는 모습으로 '고희'를 넘어 '미수'까지 가기를

큰사진보기

|

| ▲ 청년시절부터 이순에 이른 오늘까지 시종여일한 목소리로 세상과 인간을 노래해온 이승철 시인. |

| ⓒ 도서출판b |

관련사진보기 |

우리는 알고 있다. 푸르른 20대를 이승철과 함께 하며 부당한 정치권력과 폭압적 자본주의에 저항했던 이들 중 적지 않은 사람들이 정치와 자본의 권위에 굴복했다는 걸. 그 굴복의 달콤한 열매를 따먹으며 자신의 젊은 시절을 잊고 있다는 걸.

'열혈청년'임을 자타가 공인했던 어떤 자는 돈이 주는 안락함에 취했고, '혁명전사'를 자처했던 또 다른 자들은 기성정치권에 투항해 여당만도 못한 야당 국회의원으로 희희낙락 하고 있다는 걸.

1999년 타계한 시인 조태일은 "어떤 시도 인간의 삶을 앞서지 못 한다"고 했다. 이 진술로 보자면 이승철은 '시에 앞서는 인간'의 첫줄에 세워져야 한다. 왜냐, 그에게는 시종여일(始終如一)했던 삶이 있으므로. 모두가 편안함으로 갈 때 불편함을 감수했고, 세상이 이(利)를 좇을 때 저 홀로 의(義)를 지향했던.

<세월아, 삶아>를 거쳐, <총알택시 안에서의 명상>을 지나, <당산철교 위에서> 숨을 고른 그는 이제 <그 남자는 무엇으로 사는가>라는 질문을 스스로에게 던지는 철학적 경지에 이르렀다. 4권의 시집으로 온전히 기억될 이승철의 59년 인생. 주름이 늘어가는 육체는 늙어가지만, 그의 시는 더욱 젊어져 1983년 등단 무렵으로 돌아가는 듯도 하다.

신작 시집에 실린 작품들은 대부분 장문의 산문시 형태를 취하고 있어 인용하기가 여의치 않다. 그러니, '육신에게 길을 묻다' '박찬 시인 돌아가던 날' '기억과 망각의 길목에서' '뼛속에서 산꿩이 울던 날' '다시금 무등으로 우뚝 설 불립문자여' 등의 절창은 시집에서 만나볼밖에 별 도리가 없다.

다만 이것 하나. 20대부터 60대까지의 삶이 그러했으니, 앞으로도 고희(古稀)를 넘겨 미수(米壽)까지 지속될 청년 같은 이승철의 시, 그 미래를 예측해볼 수 있는 작품 한 편은 다소 길지만 여기에 전문을 인용한다. 이번 시집의 표제시인 '그 남자는 무엇으로 사는가'다.

흔적소리 요란한 골목길 어디서나 가시면류관을 쓴 시절이 가고 또 왔을 뿐, 저만치서 파산된 사내가 저물어갔다. 채석강 층암처럼 덧쌓여가던 바람의 흉터가 휘청거렸고 널브러진 몸뚱이 곁으로 갈매기 몇몇 똑딱선을 재촉할 때 귓불을 간질이던 사랑의 상처가 사라져가고 있었다. 철 지난 변산바다에 와서 내소사 연꽃 미소가 가당키나 할 건가. 엉덩이가 탱탱한 그 여자가 내 핏속에 여직 살아 있다고? 그날 은빛 부챗살을 펼치며 난 말했지. 한세상 살아가려면 사랑이 아니라 씨발 난, 지금, 돈이, 필요해. 해줄 수 있어? 당신은 또 그놈의 돈 타령이냐. 넌 철면피 개자식이야. 썰물 진 바다 위 시든 해당화처럼 묵묵히 고개 숙이던 한 사내의 뒷그림자가 왠지 허전하였다.함평 학다리 깡촌에서 맨발로 서울까지 달려 왔다면 아무렴, 장한 일이지. 때론 승냥이 울음처럼 엎어져 살았지만, 그래도 서울이란 낯선 땅에서 참숯 한 자루 없이 훨훨훨훨훨, 타오른 게 참말로 용했다. 토막 난 그리움이 함평 학다리 깜박산 산허리를 단숨에 휘감아 돌 때 저물녘 여강 갈대밭에서 우리 이제 헤어지는 연습을 하자. 왔어? 왔어.그럼 지금껏 당신이 날 만난 건 사랑이 아니었다고? 사랑? 당신 만나면 무심히 살 속으로 파고들고 싶었을 뿐, 허나 요즘 그 따위 체위도 시들어졌어. 우연히 내려앉은 나뭇가지에 그동안 너무 오래 머물렀어. 이제 그만 날자, 날자, 날아가야겠어. 우리 인연은 이만큼서 끝장이야. 돌아갈 언덕도 찾아갈 마당도 사라져 버렸어. 무엇 때문에 부서진 육체들끼리 허구한 날 만지작거리나.아아아 여보, 그런가요. 오늘 갑자기 울고 싶네요. 하지만 참아야지, 내 참아야지. 조금만 더 기다려 달라고? 그대 살통 속에 내 마음이 산다고? 지금 당신 때문에 망가져 갈 뿐이라고 말하진 않겠어. 날 사랑한다고? 죽도록 영원히 나만을 사랑하겠다고? 그건 야무진 그대 꿈일 뿐이야. 좆찌리 강산, 니기미야. 나 혼자 먹고 살기도 지금 벅차. 널 끝까지 데리고 갈 수 없다고. 다만 널 인간적으로 좋아했다는 걸 이미 알고 있잖아. 황동 석쇠 위 유황오리 한 마리처럼 지지직 소리가 나도록 제발 날 구워줘. 조근 조근 씹어줘. 난 길 잃었어. 지난여름 내 하반신을 적셔준 그 빗방울처럼 서운찮게 그냥 부서져 버릴 거야. 그 남자는 무엇으로 사는가, 라고 제발 또다시 묻지 말아줘.