<동자동 사람들>은 오멜라스 이야기로부터 시작된다. 오멜라스는 어슐러 K.르 귄의 단편소설 <오멜라스를 떠나는 사람들>에 나오는 도시다. 오멜라스는 행복과 즐거움이 넘치는 도시다. 그러나 이 도시의 한 어둡고 구석진 건물 지하실에는 굳게 잠긴 벽장이 있고, 벽장 안에는 벌거벗은 한 아이가 있다.

큰사진보기

|

| ▲ <동자동 사람들>은 동자동 쪽방촌 사람들의 현재와 오늘을 보여주는 기록서이다. |

| ⓒ 안소민 | 관련사진보기 |

놀랍게도 오멜라스의 시민들은 이 아이의 존재를 안다. 그 아이의 존재로 인해 자신들이 즐겁고 행복하게 살 수 있다는 것도 안다. 아이를 보고난 사람들 중에는 아이의 존재를 잊는 사람도 있고, 집으로 돌아가지 않고 오멜라스를 떠나는 사람도 있다.

<동자동 사람들>은 서울시 동자동 쪽방촌에 사는 주민들 몇 명의 삶을 대표적으로 보여줌으로써 동자동의 '현재'를 기술한 책이다. 이 책을 읽다 보면 왜 저자가 서문에 오멜라스의 아이 이야기를 꺼냈는지 눈치 챌 수 있을 것이다. 동자동 쪽방촌 주민들은 서울이라는 오멜라스의 벽장 속 아이였다.

쪽방촌 사람들의 돌봄, 그것만이 최선일까?

큰사진보기

|

| ▲ 서울 용산구 동자동 후암특별계획구역 1구역 1획지 일대 모습. |

| ⓒ 연합뉴스 | 관련사진보기 |

'기초생활수급자'와 '무연고 장례대상'. 저자가 동자동 쪽방촌 사람들의 삶에 절대적 영향을 미치는 것으로 꼽은 두 가지다. 이 두 조건은 동자동 쪽방촌 사람들을 규정하는 제도이자 그들의 삶에 영향을 미치는 요건이다.

그렇다면 무엇이 잘못 되었을까? 동자동 주민들은 기초생활비를 받아서 생활하고(경우에 따라 근로 활동으로 생활비를 벌기도 함), 각종 봉사·종교 단체로부터 철이나 행사 때마다 생활용품을 지급받는다. 그렇다면 이들에 대한 복지나 돌봄은 온전한 걸까? 저자는 그렇지 않다고 말한다.

"온전한 삶을 위해 물질적· 경제적 필요가 먼저 충족되어야 한다는 점은 부인할 수 없다. 하지만 경제적 삶이 곧 온전한 삶은 아니다...(중략)... 경제적 차원의 삶을 넘어서는 사회적 관계와 상호 의존, 일상적 돌봄은 실질적으로 기초생활보장제도가 개입하지도 않고 개입할 수도 없는 필연적 공백으로 남는다." - p.66

저자는 동자동 현장 조사에서 만난 주민 정영희와 강영섭의 이야기를 소개하면서 진정한 돌봄이 무엇인지 의문을 제기한다. 정영희는 정신지체 장애자로, 폭력적인 남편과 이혼하여 서울역에서 노숙인 생활을 하다 가까스로 동자동에 둥지를 틀게 됐다.

현재 그녀의 곁에는 홍인택이 있다. 둘은 사실혼 관계다. 홍인택은 정영희의 기초생계급여를 본인이 관리하면서, 돈을 벌기 위해 돈을 받고 정영희의 명의를 대포폰 업자에 팔기도 하고, 병원에서 처방받은 졸피뎀을 돈을 받고 팔기도 하면서 문제를 일으킨다(홍인택 역시 약간의 정신지체 장애자다).

정영희의 가족들은 갖은 애를 써서 임대주택을 얻어 정영희의 거처를 마련해준다. 그렇게 홍인택으로부터 정영희를 떼어놓으려 애쓴다. 그것이 가족으로서 그녀에 대한 '돌봄'이라고 생각하기 때문이다.

그러나 동자동 사람들의 부러움 속에서 동자동을 떠난 정영희는 열흘 만에 다시 동자동 홍인택 집으로 돌아온다. 이런 경우 가족들의 돌봄을 어떻게 바라볼 수 있을까? 그들이 간과했던 것이 있었다면, 과연 그것은 무엇이었을까?

또 다른 사례. 최경철과 강영섭이다. 젊은 시절 직장에서 우연히 알게 된 두 사람은 갖은 풍파를 겪은 뒤, 수십 년이 지난 어느 날, 동자동에서 재회하게 된다. 기초생계급여를 받은 날, 국밥 한 그릇씩 나누는 것으로 기쁨을 나누고, 서로를 의지했던 두 사람. 최경철이 뇌경색으로 갑자기 쓰러지고 뇌사상태에 빠진 뒤, 강영섭의 돌봄은 시작된다.

하지만 결국 최경철은 쓰러진 지 1년 반 만에 세상을 떠난다. 무연고자였던 까닭에 최경철의 장례는 무연고 장례로 치러질 뻔 했지만, 강영섭은 상주를 자처하며 장례의 시작부터 끝까지 최경철이라는 한 인간의 존엄을 지켜주려 애쓴다.

하지만 최경철이 쓰러져 병원에 실려 가고, 마침내 한줌 뼛가루가 되는 순간까지 계속 최경철을 돌보았던 강영섭은 많은 경제적 부담과 악화된 건강, 우울증이라는 짐을 껴안게 된다. 결국 제 살을 파먹고 자신을 피폐하게 한 이런 경우의 돌봄도 과연 온전한 것이라 할 수 있을까?

내 머릿속에 균열이 일어나다

이 책은 그동안 내 머릿속에 있던 '빈곤한 사람들을 위한 복지와 지원'이라는 개념에 와자작 균열을 일으켰다. 가난한 사람들에게 구호물품과 생활용품을 나누어주고, 사랑의 밥차와 같은 무료급식을 제공함으로써 허기를 달래주고, 사회복지사나 공무원들이 그들의 상황이나 삶을 잘 파악하여 '복지사각지대'가 없도록 하는 것이 제대로 된 복지라고 생각했다. 얼마나 표면적이고 안이한 생각이었던가.

물론 그러한 돌봄이나 도움, 지원이 필요 없다는 의미는 아니다. 하지만 기초생활급여를 받아도, 어떻게 쓸 줄 몰라 한꺼번에 다 써버리거나, 돈이 부족해 아무 죄책감 없이 명의를 팔거나 졸피뎀을 파는 사람들에게 과연 필요한 것이 무엇인지 생각해보게 된다. 뾰족한 답은 나오지 않는다.

어쩌면 그것은 동자동 사람들의 삶에서 찾을 수 있을지 모른다. 어려운 문제가 생기면 함께 해결해 주려고 노력하고, '나는 거지가 아니다'며 공짜밥을 거부하고 그 대신 1천원이라도 식사비를 지불하고 밥을 먹으려는 사람들, 강제 철거의 위기에서 함께 연대하고 시위하며 목소리를 높여 주거권을 지켜낸 사람들.

무연고자들의 뼛가루가 한군데에 마구 섞이는 '잡탕'이 싫어, 망자가 좋아하는 장소에 뼛가루를 뿌려주려는 사람들... 그들의 모습에서 스스로의 존엄과 돌봄, 상호의존과 연대를 찾을 수 있다. 그것만이 인간을 인간답게 해줄 수 있을 것이다.

큰사진보기

|

| ▲ 남의 가난을 들여다보는 일은 불편하다. 그냥 외면하고 싶다. 하지만 우리는 그들의 현실을 봐야 한다. 함께 살아가기 위해서. |

| ⓒ 안소민 | 관련사진보기 |

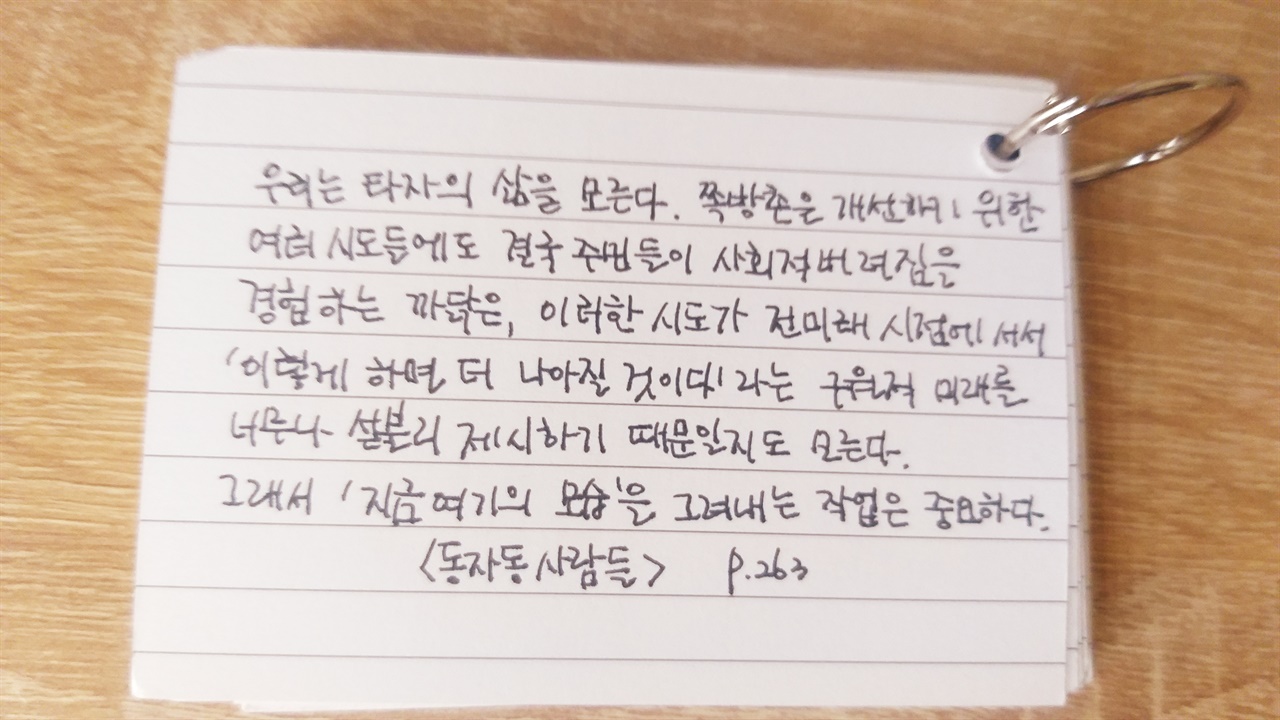

다시 오멜라스 이야기. 이제 벽장 속의 벌거벗은 아이를 본 나, 그리고 당신은 어떻게 할까. 당장 내가 뭘 해줄 수 있는 것도 아니고 할 수도 없다. 저자는 동자동 주민들의 '지금 여기의 삶'을 우리가 아는 것만 해도, 벽장 안의 아이가 내가 연결되어 있다는 사실을 이해하는 것이 중요하다고 말한다.

이 책을 쓴 뒤로도 동자동 사람들의 삶은 크게 나아지지 않았다. 여전히 삶은 궁핍하고, 기초생활수급대상자에서 제외되지 않을까 걱정하고, 집주인으로부터 방을 비워달라는 청천벽력의 통보를 듣지나 않을까 전전긍긍하는 삶이다. 동자동 쪽방촌의 실태가 책으로 출간되고, 뉴스로, 방송으로 소개되었다 해서, 한순간 갑자기 뒤바뀌는 기적은 일어나지 않는다.

하지만 동자동 쪽방촌에 사람이 살고 있다는 사실을 알게 된 사람들이 하나둘 늘어간다는 것만으로도 감히 희망을 이야기할 수도 있을지 모른다. 남의 가난을 들여다보는 일이 상당히 민망하고 불편한 일이라 할지라도.