2020년은 1950년 6.25전쟁이 발발한 지 70주년이 되는 해다. 그 전쟁을 주도했던 많은 주역들은 이미 사라졌다. 그 전쟁을 경험하고 기억하는 수많은 이들 또한 역사의 무대에서 사라지고 있다. 한국의 근현대사에서 식민지배보다 큰 비극이었던 분단과 전쟁. 이 이야기는 그 시대를 관통하며 살아온 한 소년의 경험과 성장기다. 이 사건은 여전히 현재진행형이기도 하다. 증언을 해준 이철옥의 이야기는 소박하지만 진솔하다. 높고 고창한 관념의 말이 아니라, 개인의 경험에서 길어 올린 구체적 삶의 이야기다. 이 이야기를 나누는 이유다. - 기자 말

거제도는 제주도 다음으로 큰 섬이다. 거제(巨濟)의 한자를 풀면 '크게 건넌다, 크게 구한다'는 뜻이다. 거제도는 6.25전쟁 당시 낙동강 방어선의 최남단이었다. 이 섬에는 북에서 온 피난민들을 실은 배가 정박해 이들을 풀어놓았다. 섬에는 또한 전쟁 포로로 잡힌 북한군 15만, 중공군 2만, 여성군인들 3백여 명이 수용소에 갇혔다. 여기 거제에 청년 이철옥은 황아무개 소대장과 함께 헌병대대 일원으로 발을 디뎠다.

포로수용소는 작은 한국 사회였다. 그 안에서는 공산주의 포로들과 반공주의 포로 간에 갈등이 빈번했다. 수가 많고 힘이 강한 쪽은 북한 쪽 포로들이었다. 이들은 '자유의사에 의한 포로송환'에 대해 반대했다. 한때 포로수용소장이었던 도드 준장을 생포하고 협상에 나올 만큼 위세를 떨쳤다.

철옥이 본 포로소용소는 휴전회담이 오가서 포로 석방에 대해서도 한참이나 실랑이를 하던 때였다. 철옥으로서는 도저히 북으로 다시 돌아가고픈 생각이 없었겠지만, 모든 병사의 사정과 생각이 그랬던 것은 아니었다. 이승만 대통령이 반공포로를 석방하고 포로들을 북한으로 송환함으로써 포로수용소 일은 해제된다. 황 소대장은 헌병학교로 가고, 그는 이제 현역에 편입된다. 휴전을 앞두고 양 진영 간의 땅 빼앗기가 치열한 때였다.

큰사진보기

|

| ▲ 1953년, 남북이 서로 대치했던 전선은 고스란히 군사분계선이 되었다. 군사분계선을 표시하던 흰 말뚝은 이제 철책이 세워지고 그 선에서 2km씩 뒤로 물러났다. |

| ⓒ 원동업 | 관련사진보기 |

- 거제를 떠나 어디로 가셨나요?

"그때가 1953년 2월경쯤이었어요. 아직은 전쟁을 하고 있을 때지. 강화로 돌아가다 인천에서 군 입대자를 뽑고 있었어요. 그래서 거기서 입대신청을 했어요. 이젠 갈 데도 없었고. 사람이 죽으라는 법은 없더라고. 1200명을 간단히 훈련도 마쳤어요. 지금 보면 한심한 거요. 훈련 받으려면 무기가 있어야 할 거 아뇨. 근데 우리까지 신무기가 배정이 안 되니까, 사격하고 표적에 가보면 구멍이 동그랗게 나야되는데 이렇게 가로로 난다고(한일자). 총알이 모로 간다는 얘기요, 총구가 다 닳아서. 그걸로 훈련받았다고. 그래가지고 1200여 명이 전선으로 갈라고 밤에 소집이 됐어요."

- 기초훈련을 마치고 병과에 따라선 후반기 교육을 하러 가기도 합니다만.

"밤중에 쫙 세워놓고 대령 세 명이, '하고 싶은 말 있으면 하고 가라' 이거여. 가리개 가려놓고 펜대 들고 거기다 기록을 해요. 1200명 하려니까 바쁘죠. 먼저 한 사람들 이야길 들으니까, 병참학교 갔으면 좋겠다 뭐 그러더라고요. 나는 거기가 어딘지도 모르고.

내 차례가 왔어요. 그래서 '난 할 말 없다. 배우지 못했으니까 전방 후방 상관없다. 만에 하나 내가 살아오면, 공부를 못했으니, 그로 인해서 이제 살 수 있는, 삶에 도움이 될 만한 데로 갔으면 좋겠다. 전방도 좋고 후방도 좋고, 죽고 사는 건 내 운명이지 나는 뭔지 모른다.' 대령이 '이봐라? 이상한 놈'이라고. 그래 의논을 해요, 셋이. 그 펜대 돌아가는 게 신경이 다 쓰이는 거요. 어떤 사람은 F(에프)로 치는 것도 있고, 뭐도 있는데 나는 동그래미만 치고 말더라고."

그에겐 운명의 시간이었다. 거기서 그가 던진 말은 운명에 대한 그의 소망이었다. 그가 가고자 하는 방향은 절박하고 진솔한 것이었다. 죽을 수도 있겠지만, 산다면 살고 싶다는 소박한 소망 앞에 세 명 장교는 수긍한다. 그에게 부여된 동그라미는 O. 군수 장비를 뜻하는 Ordnance의 약자였다. 훈련병인 철옥이 그런 걸 알 도리는 없었다.

"1200명이 나왔는데 80명~100명만 남기고 싹 없어진 거야. 야 이상하다. 보니까 (남은 애들은) 다 내 또래가 많아. 우리는 된통 걸렸다. 적지에 첩보 가거나 특수전 이런 거 다 하니까. 고민하던 차에 하룻저녁 더 잤다고. 그리고 이십 명이 늘었어. '너네 어떻게 왔냐?' (물으니까) '국회의원 빽 가져왔다' 그래! 그래 좀 괜찮은 덴가 보다(웃음).

그래서 거기서 있다가 그 옛날 화물열차에 오십 명씩 태웠는데 밖에서 자물쇠를 잠가버려. 물도 없고 아무것도 없어. 볼일도 안에서 다 보는 거야. 밤중에 섰는데, (벽이) 널빤지여서 밖이 보여. 마, 두들기니까 밖에서 소리가 나는 거야. '여기 어디요?' 물으니까 '대전이요!' 그래, '이 기차가 머리가 어디 달렸는가 보라'고, '머리가 남쪽, 부산 쪽으로 달렸다'고(웃음). 한숨 놓이더라고."

그는 강경에서 훈련을 받은 참이었다. 논산훈련소 근처. 그리고 이제 후반기 교육장인 병참대로 가는 길이었다. 일개 병사에게 이런저런 설명을 할 필요를 군은 느끼지 않았다. 특별히 그들 특기와 적성을 일일이 돌볼 일도 아니었다. 최소한의 인간적인 대우를 할 만도 하지만, 그보다는 효율이 먼저였다.

큰사진보기

|

| ▲ 맨 오른쪽이 훈련병 시절의 이철옥. 아래 주머니가 무릎까지 온다. 당시엔 아직 앳된 티를 벗지 않은 청소년들도 군번도 없이 계급도 없이 전쟁에 나선 경우가 많았다. |

| ⓒ 원동업 | 관련사진보기 |

그 상황에서도 철옥은 촉수를 세우고 있었다. 전쟁의 틈바구니에서 자신이 할 수 있는 선에서 생존의 길을 찾고 있었다. 마치 식물이 햇살과 물을 찾아 잎새를 내고 잔뿌리를 내리는 것과 같은 일이었다. 그건 본능이었다.

"그래 간 곳이 부산, 지금 동래고등학교 자리야. 병참학교. 다 군대에서 징발해서, 육군 병기학교에 도착한 거야. 탁자 하나씩 놓고 넷이 한 팀이야. 우린 탄약 총포 차량 다 정비하는 거야. 총포엔 전차도 포함되고. 나는 이제 총포 차량반에 떨어지고. 무조건 '자동차 쳐다본 적 있기라도 한 사람이면 오라' 이거야. 나는 갔지.

그래 두 팀이 갈라졌는데 505 대대라고 탄약반이야, 거기 가서 미군 기술자 하나, 한국 기술자 통역병, 사병 둘. 넷이 한 조가 된 거야. 그래서 거기서 자동차 정비하는 거, 총포, 탱크 정비하는 걸 배운 거야. 기본만 배워 전방으로 나간 거야. 차량정비, 운전꺼정 배우고. 다 해야 하니까. 완전히 익히려니까 전차도 운전하고.

그때는 참 먹지도 못해서 배가 고팠어. 그때 열여섯 살 때 (군에) 들어가 열일곱인데. 쌀밥인데 두 숟갈. 반찬은 고등어자반. 소금 절인 채로 끓인 거야. 그냥 그건 소금물 비린내만 떴지. 그거 주고, 밥은 주는데, 두께가 꼭 후라이를 하면 그럴 거 같아요. 가운데 숟가락 놓는 데가 있어."

전쟁 공포가 사라진 곳에서 도드라지는 건 배고픔이었을 것이다. 부산에서 추위는 아직 그다지 큰 고통은 아니었다. 후반기 교육을 마치고는 다른 경험이 그를 기다리고 있다. 그들은 다시 기차를 탄다. 올 때와 똑같은 방식이었다. 하나의 화물칸에 오십여 명 인원이 꾸깃꾸깃 쟁여 넣어졌다.

"이제 부대로 가는 거예요. 어디로 가는지 아직 모르지. 다시 화물칸에 싣고 잠가 버리고, 쌀 한 포대만 주는 거여. 방한복을 주긴 줬다고. 전방 가나 보다 했지. 기차가 가다 서다, 수원쯤 왔으려나 바깥을 두들기니까 소리가 나요.

보초병들한테 죽갔다고 난리 치니까, 먹어야 살잖아. 생쌀 먹고, 오줌도 거기서. 열차 벽면 틈새가 손가락 하나도 안 돼. 어디 멈추니까, 헌병이 불러. 아줌마들이 함지박에 주먹밥 해서 나왔더라고. 소금물 적신 주먹밥. 우리가 쌀 한 가마니를 주고 주먹밥 한 다라랑 바꾼 거야.

큰사진보기

|

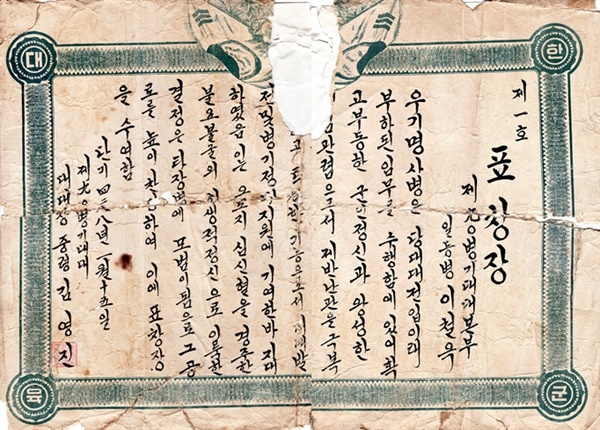

| ▲ 제1호 표창장, "병기부대 일등병 이철옥"이라고 써 있다. 단기 4288년은 1955년이다. 그는 4년 7개월을 정식 복무하고 제대한다. |

| ⓒ 원동업 | 관련사진보기 |

그래 그걸 먹고 오는데, 그때 서울 있던 친구들이 더러 있었다고. 한참 올 때 차가 덜렁덜렁하니까, 한강 건너가는 거 같다. 그래요. 중앙선 청량리로 해서 태릉 경춘선이 그렇게 난 거예요. 와릉와룽 하잖아요.

한참 가니까 추워서 못 견디는 거야. 우리가 얼어 죽으나 가서 죽으나 매일반이다. 마룻조각 뜯어다 불을 놨다고. 불을 놓으니까 화물차가 연기가 나잖아요. 차장이 차를 세웠어. '무슨 일이냐?' 헌병 다 쫓아오고. '우릴 데려가는 목적이 살려서 데려가야 하는 거 아니냐?' '다 얼어 죽으면 어쩔 거냐? 이판사판인데. 그래 아무 말 않고. 우린 다시 북으로 북으로 달려간 거예요."

(* 다음 편에서 계속)

[지난 기사]

①열네살 때 탈북, 열일곱 때 전쟁... 그의 기구한 사연 http://omn.kr/1o0bx

②월남하다 마주친 공산군의 놀라운 한마디 http://omn.kr/1o0e3

③총 든 이웃의 등장, 뺏고 뺏기던 6.25전후 피난민의 삶 http://omn.kr/1o0g2

④"무기도 처음 본 애들이 중공군 기습, 그땐 그랬어요" http://omn.kr/1o0fi 덧붙이는 글 | 이 내용은 다큐멘터리 영화로 만들었습니다. 'DMZ 다큐멘터리 영화제'에 출품한 상태이고, 영화는 아직 어느 곳에서도 상영된 적이 없습니다. 영화제는 9월에 열립니다.