| "새해 복 많이 받으세요!" 설이면 자연스레 오가는 인사말일 겁니다. 설을 맞아 가까운 이들에게 진솔한 마음을 드러내는 편지를 써보는 건 어떨까요? '설날에 쓰는 편지', 지금 시작합니다. [편집자말] |

지난해 추석 때였다. 그것은 갑작스러운 공격이었다. 미처 방어할 틈도 없이. 난 전을 접시에 옮기던 손을 그대로 멈출 수밖에 없었다. 나를 순간 일시정지하게 만든 건 큰엄마의 한마디였다.

"넌 언제 돈 모아 시집가고, 언제 애기 낳을래?"겨우 입꼬리를 올리며 대답해본다.

"열심히 하고 있으니 곧 그런 날이 오겠죠."하지만 공격은 더욱 거세진다.

"아직도? 무슨 박사라도 따니, 너?"나의 노력과 고군분투는 그렇게 하찮게 변해버린다. 그 말 한마디에. 애써봤지만 그때부터는 도저히 웃을 수가 없었다. 그 말 한마디는 명절 내내 나를 우울하게 했다. 말 자체보다, 그런 말을 듣고 앉아있는 나 자신의 처지가 더 답답하고 화가 났던 것 같다. 그런 것을 처음 겪는 게 아닌데도 말이다.

지금 다시 생각해도 희대의 명언이다. 큰엄마의 명언(?)은 그해 명절에도 어김없이 생겨났다. 1년에 두 번, 설과 추석 명절 연휴에만 얼굴을 마주하는데도 1년 내내 상기될 만한 말을 내게 남겨주시는 그 분. 그 분의 입에서 나오는 말은 사실 명언이 아니라, 망언이다.

큰엄마의 용돈, 코팅해 벽에 붙여놨습니다

|

| ▲ 큰엄마는 치명적인 공격을 날렸다. |

| ⓒ 김지현 |

그날 제사를 마치고 나서는 내게 뜬금없이 용돈이랍시고 큰엄마는 뜬금없이 5만 원을 건넸다. 나이를 스물 아홉이나 먹고 용돈이라는 것을 받기가 민망해 정중히 거절하는 내게 억지로 손에 쥐어주며 마지막 일격을 날리셨으니...

"받아, 넌 직장도 없잖니."그 돈은 가지지도 않고 쓰지도 않고 그대로 코팅해 벽에 붙여뒀다. 치기어린 자존심일까. 무엇이라도 상관없다. 도저히 내가 들은 그 말들을 조카를 걱정하는 어른의 따듯한 격려 말씀이라고 생각되지 않았다. 그럼 그 돈은 왜 그대로 뒀냐고? 두고두고 보려고 놔뒀다. 지칠 때 보고 지금 느낀 이 오기를 잊지 말자고 말이다.

큰사진보기

|

| ▲ '와신상담'이 떠오르지 않는가. 큰엄마의 5만원은 내게 상처를 남기고, 나는 그 상처를 곱씹기 위해 쓰지도 않고 벽에 붙여놨다. |

| ⓒ 김민정 |

관련사진보기 |

매번 듣고 싶지 않은 말을 들을 때마다 가만히 있었다. 나이가 어릴 땐 '어떻게 어른이 말씀하시는데…'라는 주저함이 한몫했고, 나이가 들어선 '대꾸한다고 뭐가 달라지나' 하는 소심함이 작용했다.

말 따위 무시하면 그만이라며 쿨한 척도 해봤다. 가끔은 명절 시즌마다 인터넷에 떠도는 '상황별 오지랖 대처법'을 나도 실행이 옮겨볼까 진지하게 고민한 적도 있었다. 하지만, 나는 매번 입을 다물고 있었다.

이제 알겠다. 가만히 있으면 괜찮아지는 것이 아니라, 오히려 더 심해진다는 것을. 어른, 명절 분위기 이런 것들 다 제쳐두고 이제 나 자신이 상처받지 않도록 하는 것을 우선으로 생각하기로 했다.

죄 저지른 것도 아닌데, 죄인이 되는 그대여

큰사진보기

|

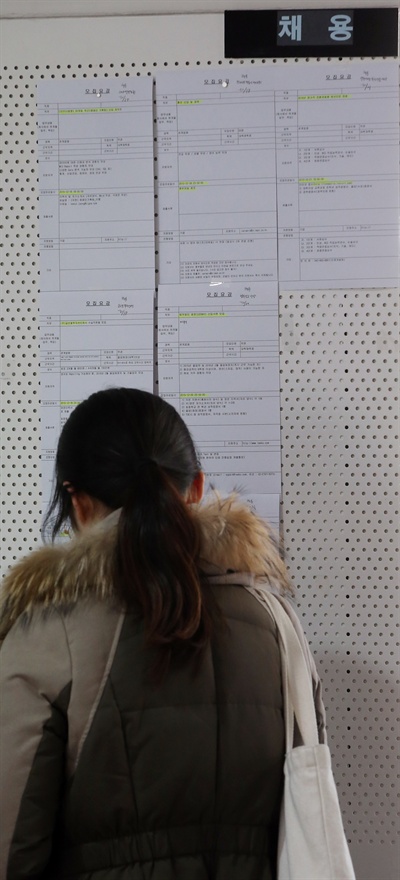

| ▲ 늘 뭔가를 '준비 중'인 우리들. 하지만 명절만 되면 '죄인'이 된다. 사진은 지난해 12월 16일 서울시내 한 대학교 내 채용 정보 게시판에 관련 공고문이 붙어 있는 걸 한 학생 바라보고 있는 모습. |

| ⓒ 연합뉴스 |

관련사진보기 |

명절은 대체 왜 존재하는 것일까. 고달픈 일상에서 잠시 쉬어가라고, 그동안 바쁘다는 이유로 마주 보지 못했던 가족과 함께하라고 있는 거 아닌가? 그런데 왜 명절은 우리에게 스트레스가 됐는지. 서로를 배려하지 않는 말로 상처를 주고. 말 한마디 상대를 배려하지 않는 것이 무슨 의미가 있는가. 친척들의 생각없는 말에 대처하는 방법이 아니라, 가족간에 해줄 수 있는 따듯한 말 한마디가 인터넷에 돌아야 하는 거 아니냔 말이다.

명절이 누가 누가 잘사나 과시하고 그렇지 않으면 막말로 상처주는 자리가 돼버린지 이미 오래다. 오죽하면 '명절 스트레스'라는 말이 등장했겠는가. 조금만 서로를 배려한다면 될 일을 사람들은 그 작은 노력을 너무 쉽게 무시한다. 행복할 수 있는 그 날들을 그렇게 낭비하고 있다.

다른 사람의 말에 신경쓰지 말라고, 그냥 무시하면 그만이라고 하지만 정작 자신의 일이 되면 그것은 말처럼 쉽지 않다. 우리는 사람이지 않은가. 사람이기 때문에 말에 상처받고 흔들리고 우울해한다. 백수지만 '나는 나, 저도 노력하고 있습니다'라는 것만으로 당당하기는 정말 정말 쉽지 않다.

지난해 <미움받지 않을 용기>라는 책이 인기 있었던 건, 아이러니하게도 미움받을 각오를 하고 하고 싶은 말을 제대로 하지 못하는 사람들이 많기 때문일 것이다. 오히려 당당해 보이려고, 쿨한 척 애쓸수록 더 상처입는 건 나 자신이다. 졸업을 미루고, 취업을 못하고, 회사를 그만둔 청년들은 명절날 집안에서 죄인 아닌 죄인이 된다. 그저 할 수 있는 건 어금니 꽉 물고 속으로 '너나 잘하세요'라고 말하는 것뿐.

행복하자, 행복하자... 아프지 말고취업은 언제 하냐고, 그 직장 다녀서 괜찮겠냐고, 결혼은 언제 하냐고, 애인은 있냐고 묻는 그들에게 청춘들이여, 또박또박 이 말을 힘줘 건네자.

"너.나.잘.하.세.요."

큰사진보기

|

| ▲ <친절한 금자씨> 영애 언니의 명대사를 시전해주자. "너.나.잘.하.세.요." |

| ⓒ 모호필름 |

관련사진보기 |

그 어떤 말에도 상처받지 않기를, 그리고 자기 비하를 하며 우울해하지 않기를. 앞에서 가소롭게 웃어주고 우리네 즐거운 인생을 살자. 누구의 눈치를 볼 필요도 없이, 행복한 명절을.

이런저런 말들로 충격을 안겨주셨던 큰엄마께 "무슨 상관이세요"라는 독한 한마디를 날리지 않으련다. 오히려 "감사합니다"라는 말을 웃으면서 하고 싶다. 열심히 살지 않으면 어떤 무시를 받는지 그리고 힘들 때 다시 일어날 수 있는 오기를 심어주신 점 감사드린다고 말이다. 그렇게 그 누가 뭐라든 나 자신은 여유를 잃지 않는 모습이고 싶다. 그리고 똑같이 가족에게 독한 한 마디를 내뱉은 똑같은 사람이 되고 싶지 않기에.