프로야구 25번째 시즌을 축하하는 무대이기도 한 2006년 올스타전에 나서는 올드스타외에 한국프로야구 발전에 밑거름이 된 선수들을 살펴 보고 있습니다. 투수편, 내야수·포수편에 이어 마지막으로 외야수편입니다.

1990년대 이전에 주로 활동했던 선수들을 중심으로 챙겼음을 다시 알려 드립니다.

고원부 1986년 빙그레 이글스 입단. 1980년대 중반 롯데자이언츠에서 활동한 홍문종과 함께 재일동포 타자 가운데 수준급 실력을 보였다.

일본프로야구 난카이 호크스 출신으로 입단 이듬해 3할대 타율을 기록하며 한국무대에 적응하더니 1989년 342타수 112안타(타율 0.327)로 타격왕에 올랐다.

김광림 1984년 OB 베어스 입단. 자그마한 체격에 톡톡 끊어치는 타법이 논길을 끌었다. 해마다 홈런이 1~2개는 있었지만 말 그대로 양념에 지나지 않았다. 전형적인 '똑딱이' 타자였다. 자기관리가 철저한 선수였다.

김우열 OB 베어스 창단 멤버. 선린상고→제일은행→해병대를 거치며 아마추어야구 강타자로 이름을 날렸다. 프로 유니폼을 입었을 때 서른을 훌쩍 넘기고 있었다.

그러나 프로 원년 20대의 팔팔한 후배들과 겨뤄 홈런부문 6위(13)에 오르며 베테랑의 실력을 유감없이 발휘했다. 홈런타자였지만 몸집이 그리 크지는 않았다. 뛰어난 손목 힘과 임팩트 순간 힘을 모으는 재주가 뛰어났다.

김유동 OB 베어스 창단 멤버. 프로생활 4시즌동안 남긴 기록은 2할3푼대 타율과 10개의 홈런이지만 그를 기억하는 팬은 많다.

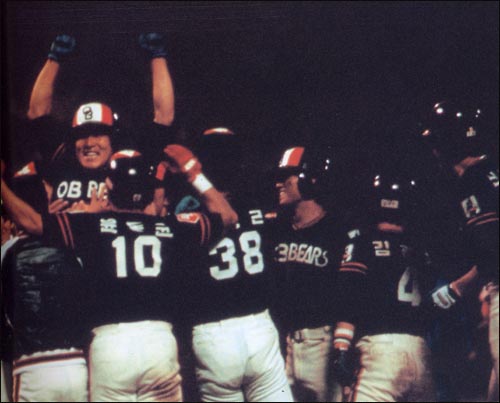

1982년 10월 12일 서울운동장에서 벌어진 삼성과 한국시리즈 6차전 9회초 승부에 쐐기를 박는 만루홈런을 날리고 한국시리즈 최우수선수가 됐기 때문이다.

|

| ▲ 82년 10월 12일 한국시리즈 6차전 9회초 OB의 원년 우승을 확정하는 굳히기 만루홈런을 터뜨리고 환호하는 동료들에게 에워싸여 있는 김유동. |

| ⓒ 한국야구위원회 <한국프로야구화보>에서 |

김일권 해태 타이거즈 창단 멤버. 프로야구 1세대 '대도'다. 원년부터 3시즌 내리 도루왕에 올랐고 1989~1990년 다시 2년 연속 도루1위를 차지했다.

그 사이 해마다 도루 10걸에 이름을 올렸다. '발에는 슬럼프가 없다'는 말을 실감하게 만든 주인공이다.

김종모 해태 타이거즈 창단 멤버. 요즘같은 염색 머리카락이 아닌 '자연산' 갈색 머리카락에 이국적인 용모, 그리고 호쾌한 타격폼으로 팬들의 사랑을 받았다.

1983년 6월 7일~9일 장명부가 이끄는 삼미와 해태는 광주에서 전기리그 우승을 가름하는 3연전을 벌였다. 이른바 '광주 대회전'이었다.

이 3연전에서 김종모는 11타수 6안타 5타점의 맹타로 해태가 극적인 반게임차 역전을 이루는데 크게 한몫 했다. 해태는 이 기세를 살려 전기리그 우승에 이어 한국시리즈 정상에 올라섰다.

김준환 해태 타이거즈 창단 멤버. 초창기 김씨 일색으로 이뤄진 해태 선발 라인업에 김준환의 이름 석자도 빼놓을 수 없다. 프로 첫해 백인천(MBC)과 홈런 부문 공동2위(19)를 차지했다.

1위 김봉연(22), 2위 김준환, 4위 김성한(13), 7위 김일권(11) 등 원년 홈런 부문은 해태판이었다.

박노준 1986년 OB 베어스 입단. 고교야구 인기스타의 마지막 세대쯤 된다. 1981년 봉황기대회 결승 선린상고-경북고전에서 선린상고 박노준은 1회말 홈에 슬라이딩하다 왼쪽 발목을 크게 다쳤다.

발목이 뒤틀리는 끔찍한 화면이 TV에 여러 차례 방영됐고, 그가 입원한 병원에는 여학생들의 발길이 이어졌다. 투타에 모두 재능이 있었던 박노준은 프로 첫해 5승6패7세이브에 52타수 9안타를 기록한 것을 끝으로 타자로 전향해 이듬해 0.315의 타율을 기록했다.

박종훈 1983년 OB 베어스 입단. 1982년 세계야구선수권대회 멤버로 이듬해 프로에 데뷔 해 375타수 117안타(타율 0.312)로 타격 4위에 오르며 한국 프로야구 첫 신인왕이 됐다. 서글서글한 성격에 요즘 말하는 '꽃미남'형의 외모였다.

양승관 삼미 슈퍼스타즈 창단 멤버. 프로 원년 꼴찌팀 삼미에서 내세울 수 있는 몇 안되는 선수 가운데 하나다. 일정수준의 타격실력도 있었지만 강한 어깨가 인상적이었다. 잠실구장 홈플레이트에서 던지면 외야 왼쪽 담장을 넘어갈 정도였다.

유두열 1983년 롯데 자이언츠 입단. 입단 이듬해인 1984년 시즌 그의 시즌 타율은 0.229에 불과했다.

그리고 그해 10월 9일 잠실구장에서 벌어진 롯데-삼성의 한국시리즈 7차전 8회초 김일융를 상대로 극적인 역전 3점홈런을 터뜨리기 전 타석까지 유두열의 한국시리즈 타율은 20타수 2안타였다.

홈런 한방으로 한국시리즈 최우수선수가 됐다. "야구는 공 하나로 결정난다"는 말을 실감나게 만들었다.

윤동균 OB 베어스 창단 멤버. 김우열과 동갑으로 프로야구에 들어섰을 때 이미 서른 중반이었다. 그러나 프로 첫 해 0.342의 높은 타율로 타격 2위에 오르며 OB의 한국시리즈 우승에 한몫을 단단히 했다.

40번째 생일을 보낸 지 한달보름여 지난 1989년 8월 17일 롯데전에서 '마이 웨이'가 울려 퍼지는 가운데 성대한 은퇴식을 가진 행복한 선수였다.

이종도 MBC 청룡 창단 멤버. 1982년 3월 27일 MBC-삼성의 프로야구 개막전 연장 10회말 극적인 끝내기 만루홈런의 주인공이다. 그해 0.324(370타수124안타)의 높은 타율로 타격 6위에 오르며 백인천, 이광은 등과 함께 MBC 타선을 이끌었다.

이종두 1985년 삼성 라이온즈 입단. 한양대 재학중이던 1984년 백호기대회에서 3연타석 홈런 한 차례, 연타석 홈런 두차례 등 단일대회 4경기에서 7개의 홈런을 터뜨려 대형타자의 탄생을 예고했다.

그러나 프로는 달랐다. 입단후 3번째 시즌이 돼서야 겨우 시즌 10홈런을 기록했다.

장태수 삼성 라이온즈 창단 멤버. 빠른 발을 이용한 넓은 수비 범위로 1980년대 내내 삼성성 외야를 지켰다. 프로야구 초창기 일본측 초청으로 일본프로야구 선수 운동회에 참가해 단거리 달리기에서 입상하기도 했다. 과묵한 성격에 성실한 선수생활을 했다.

허규옥 삼성 라이온즈 창단 멤버. 1980년대 중반 장태수와 함께 외야수비는 물론 프로야구 정상급의 '공격 첨병조'였다. 빠른 발에 수준급 타격실력, 그리고 오른손타자와 왼손타자의 조합까지.

장태수와 함께 영원한 '삼성맨'이 될 것 같았던 허규옥은 1988년 11월 최동원<->김시진의 대형 트레이드에 끼어 롯데로 갔다가 두 시즌을 마치고 삼성으로 돌아왔다.

일부러 밀어치기보다는 배팅 타이밍이 늦어 나오는 좌전안타가 꽤 있어 "럭비공, 개구리, 허규옥의 타구는 어디로 튈지 모른다"는 우스갯 소리가 있었다.

홍문종 1984년 롯데 자이언츠 입단. 프로야구 초창기 투수쪽에서 장명부(삼미), 김일융(삼성), 주동식(해태) 등이 팀 성적에 이바지했다면 타자쪽에서는 홍문종을 들 수 있다.

세이부 라이온즈 2군 출신으로 1984년 김용희, 김용철 등과 중심타선을 꾸려 롯데가 한국시리즈에서 우승하는 데 이바지했다. 그해 360타수 122안타(타율 0.339)로 타격왕을 눈앞에 뒀으나 삼성의 9연속 고의볼넷에 걸려 1리차이로 이만수에게 타이틀을 내줬다. 호리호리한 체격에 짧게 끊어치는 스윙이 날카로웠다.